12纳米,一个早在十年前就已经量产的工艺节点,为何成为当下芯片产业的焦点。近半年里,从紫光展锐、龙芯、翱捷、富瀚微(300613.SZ)、江原科技、创见、国芯科技、耀宇视芯等不少国内芯片厂商,到索尼(SONY.US)、英特尔(INTC.US)、联电等国际巨头,都不约而同地盯上了12nm制程节点。

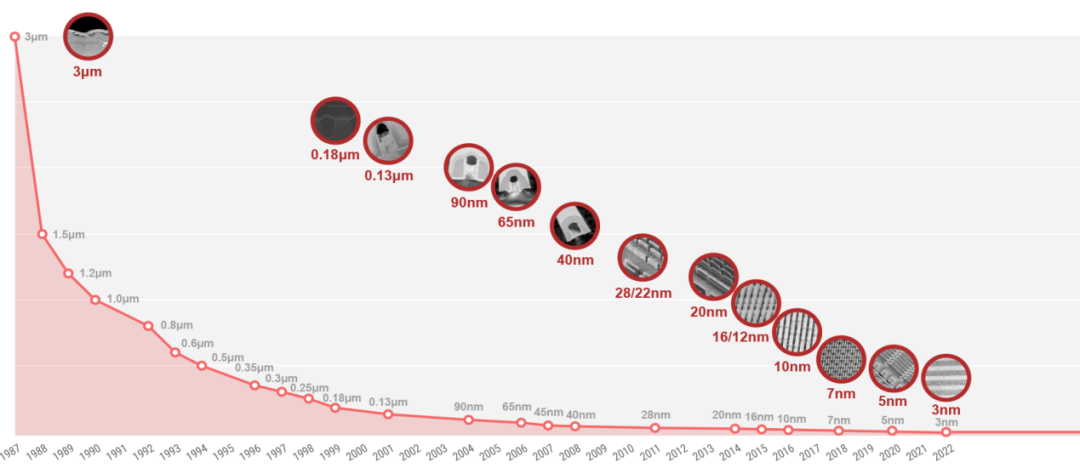

图源:台积电

这是一场由算力边缘化、成本敏感化、产业地缘化、封装系统化共同驱动的系统级重估。在高成本、低产能的先进制程面前,12nm正在被重新定义为“黄金中节点”,其商业价值和战略意义,正迅速上升。

12nm应用谱系迅速扩展

让我们首先来看一些近期国内的一些典型的采用12nm制程技术的产品:

6月份,紫光展锐发布4G旗舰穿戴平台W527,采用12nm工艺,内置1+3核异构架构和双ISP,支持16+8双摄;

(图源:紫光展锐官网)

龙芯3C6000采用国产12nm工艺,用指令集与互连架构优化实现16核/32线程计算,并支持最大256逻辑核并行,在不依赖先进制程的前提下完成对英特尔7nm Xeon的技术对标;

(图源:龙芯中科官网)

富瀚微在CES 2024发布智能眼镜芯片 MC6350,12nm工艺支持更小芯片尺寸(8*8mm)、超低功耗(典型场景视频拍摄功耗仅为市场主力智能眼镜芯片的1/4)与AI ISP图像优化;

7月9日,品高股份携手江原科技发布品原AI一体机,搭载江原D10加速卡的系列“品原AI一体机”产品,采用12纳米工艺,从设计、制造到封装的全流程均依托本土产业链完成,实现大算力AI芯片全流程自主化;

2024年11月刚完成数千万A轮融资的XR空间计算芯片制造商——耀宇视芯,其第二代XR芯片将提高半导体性能,采用12nm制程工艺,进一步降低功耗,且保持成本优势;

翱捷科技 ASR1901是一款基于R16协议的5G工业物联网平台,12nm制程助力其低延迟+高能效;

创见 ETD410T eSSD:配备基于12nm控制器芯片,在嵌入式存储市场提高效能与稳定性;

苏州国芯科技×M31:2025年1月,M31 Technology(以下简称“M31”)与苏州国芯首次携手进入先进制程领域。国芯科技委托M31订制基于12纳米制程的GPIO IP,该IP支援125MHz操作频率与多电压操作,用于车用降噪DSP芯片(对标ADI ADSP21565),并已成功获得中国多家车厂的前研导入。

索尼在6月份的一次采访上,透露未来传感器的逻辑电路将采用12纳米工艺。

这一批产品横跨AI可穿戴、边缘服务器、车规电子、消费物联网、eSSD控制器、XR视觉处理器、图像传感器等多个主力细分市场,说明12nm的应用谱系正向“广覆盖、多场景、重实用”发展。

为什么是12nm?四大逻辑撬动老节点焕新生

尽管12nm在技术谱系中介于“先进”与“成熟”之间,但12nm是使用非EUV光刻技术最先进的工艺节点了,成本优势尽显。其商业价值正在回暖,四大逻辑正撬动老节点焕新生:

一、当前全球AI应用正从“中心大模型”向“边缘推理”延展,边缘设备如XR、穿戴、IoT、汽车芯片,对功耗、面积、成本敏感;7nm/5nm虽强,但贵且难;28nm/40nm虽便宜,但性能不够;12nm正好踩中“性能-功耗-成本”的平衡点,成为边缘AI SoC的理想选择。

二、可以看到,国内选用这一节点的芯片公司颇多,很大程度上也是地缘政治下的“安全工艺”再评估。在“科技制裁”与“芯片本土化”双重压力下,12nm成为理想切入点:12nm不属于最尖端(不被卡),能支撑现代主流中高端应用;在中国/东南亚/中东等地已有相对成熟的制造基础(可落地);

三、成熟设备+先进封装的“系统升级”路线。12nm节点具有与先进封装(如2.5D、3D-IC)技术高度适配的工艺宽容性;当前系统级芯片设计趋势强调“异质集成”,需要在一个封装中混合多种节点芯片;使用12nm工艺制造逻辑芯片,搭配AI加速器/内存等裸片,能快速构建“准先进系统”,成本远低于先进节点全流程。

四、先进制程资源紧张,客户转向中节点。先进制程(7nm及以下)全球供需紧张,尤其受限于EUV产能;台积电、三星重兵押注高端客户,边缘客户/垂直细分客户排队无望;同时,成熟节点(28/40nm)客户逐步升级,开始“倒逼”中段工艺;12nm因此成为自然的“分流节点”,承接两端产能压力。

从趋势来看,12nm正从一个“过渡节点”变成新的“战略节点”。它可能不会定义未来的算力极限,但却会主导:下一代边缘AI终端、中高端智能感知系统、多数消费电子与可穿戴SoC、新一轮国内自研IP和EDA工具验证平台、汽车电子与XR系统芯片。12nm可以说是非EUV时代真正的‘收官之作’”。

Foundry厂对12nm的重视

从Foundry的角度来看,关于12nm,目前三大家(台积电、三星和英特尔)中,只有台积电有公开的、正式的12nm制程技术,格芯也有。但是台积电并没有给予很多的笔墨,台积电的 12nm FinFET Compact(12FFC) 是其 16nm家族(16FF / 16FF+ / 16FFC)的优化版本,于2017年量产。

台积电早在2013年就成功试产16nm FinFET制程技术,2014年正式产出业界首颗功能完备的16nm FinFET网通处理器。此后,台积电于2015年7月进一步量产16nm FinFET强效版制程(16FF+)、2016年量产16nm精简制程(16FFC)。而12nm的精简型制程技术(12nm FinFET Compact Technology,12FFC) 更进一步将晶体密度提升至该16nm世代的极致, 已于2017年第二季进入生产。

但是业内人士普遍认为,台积电的12nm就是为了跟三星8nm竞争。三星8nm Low Power Plus(8LPP)于2018年Q4投入生产,作为10nm工艺的优化版本,采用DUV多重图案技术。尽管技术命名不同,但两者均未进入EUV时代,PPA(功耗-性能-面积)表现接近,且在多个产品市场形成直接竞争。三星8nm曾被认为是“低成本替代7nm”的选项,但实际发热控制差、功耗不如预期。此外,大量EDA厂商(如Cadence、Synopsys)也更积极支持12nm平台,PDK更新频率较高,集成AI辅助设计更顺畅。这也让台积电12nm重新受到欢迎,尤其是对功耗与系统封装更敏感的终端产品。

在台积电近几年世界各地的扩产版图中,12nm也是频频出现。例如日本熊本厂、欧洲与博世、英飞凌和NXP合资的欧洲半导体制造公司,都有12nm的相关规划。

不仅如此,联电和英特尔也盯上了这块“肥肉”。在今年5月28日联电的年度股东大会上,联电首席财务官刘启东表示,公司与英特尔(Intel)合作开发的12nm制程是联电当前最重要的发展计划之一,预计该项目将在2027年实现量产。

联电与英特尔于2024年初宣布合作开发12nm制程平台,旨在应对移动通信和网络基础设施市场的快速增长。彼时,联电表示,联电与英特尔将采取分工合作的模式,英特尔负责当地制造,而联电则专注于制程开发、销售及服务流程技术。

为何这两者会选择一起合作?又为何会选择12nm?其中缘由颇多。

对于早在2018年就放弃开发12nm以下制程,专注成熟节点(如28nm、40nm等)的联电来说,当前转向不等于重新拥抱“先进制程”,而是“延伸成熟制程的天花板”。不追求7nm、5nm战场,但适度提升至12nm,可以延续客户生命周期,留住客户往上走的需求。

近几年大陆成熟制程来势很凶,联电曾经稳操胜券的28纳米及以下制程领域正变成一片红海。如果联电不持续投资于更先进的制程工艺,就有可能失去竞争优势。这其实是联电“守中求进”的一招:用有限的投入,解锁客户升级路径和市场新蓝海。

而就英特尔而言,小小的12nm应该不是难事,那为何还要找联电合做12nm?

首先,对于当下的英特尔而言,18A是重中之重,英特尔的先进制程资源几乎全部押注在与台积电2nm一战胜负;

其次,虽然Intel拥有14nm工艺,但主要是为自己产品设计,直接挪用做Foundry服务需要大幅修改设计规则、平台验证、PDK开发,不如用联电已有的技术平台协同开发12nm,省时省力;

再者,英特尔独立出去的代工部门,英特尔想要学习如何构建“类似 T”的工艺,而联电很知道如何做到这一点。借由与联电合作,学习其在Foundry客户服务、PDK管理、平台开发流程上的实战经验。需要承接新的客户,满足不同的代工需求。

双方把产能设在英特尔位于亚利桑那州的Fab厂房上,使用晶圆厂12、22和32号生产线,既贴近客户、又绕开中美风险。同时也符合美国政府对本土晶圆产能、技术联盟与供应链安全的战略诉求。简单来说,英特尔需要利用率,联华电子需要产能。

根据天下杂志的报道,过去一年,前往亚利桑那州的台湾工程师并非全部来自台积电。联华电子也派出了一些自己的工程师,这些工程师经常出现在英特尔凤凰城地区的园区。

总的来看,联电不是要卷先进制程,而是抓住客户制程升级+地缘制造机会窗口,用英特尔补位制造端,实现从“成本控制型”到“混合价值型”的转型。尽管联华电子公开宣称与英特尔的合作是针对中国市场的对冲,但“其深层目的是为了从台积电手中抢占市场份额, ”消息人士表示。英特尔也不是缺技术,而是缺时间、缺服务经验、缺产能灵活性,此合作是Foundry布局上的“战略外包”。

结语

总的来说,12nm是处于技术与商业的最佳平衡点:它足够成熟、稳定,能提供中高端市场所需的功耗与性能比;又足够经济,能满足边缘AI、IoT、穿戴、车规等多元化应用需求;同时也是产业链安全与Foundry合作的新焦点。正因如此,这一“老节点”在当下逆势崛起,成为各路厂商攻守兼备的战略武器。未来,随着先进封装(3D IC、混合键合)与芯片系统级优化的深入,12 nm或将扮演更为重要的“中枢”角色,承接从“芯片设计”到“系统解决方案”的桥梁作用。

本文转载自微信公众号“半导体行业观察”;FOREXBNB编辑:李佛。