10月20日-23日,二十屆四中全會在北京舉行,審議通過了《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》。習近平就《建議(討論稿)》向全會作了說明。會議閉幕後,發佈了《中國共產黨第二十屆中央委員會第四次全體會議公報》。

我們結合《公報》內容,解讀如下:

參考“十四五”規劃的時間線,預計下週發佈“十五五”規劃的《建議》和《說明》,3月兩會後發佈《綱要》。會議公報後,还会陆续发布五年規劃的《建議》、《說明》、《綱要》等文件,对此可以參考上次“十四五”規劃的時間線。十九屆五中全會於2020年10月26日-29日召開,29日發佈會議公報,11月3日發佈《建議》和关于建議稿的《說明》,《建議》約2萬字,《說明》近6000字;2021年3月13日兩會後發佈的“十四五”规划綱要全文,約7.5萬字。

一、“十五五”規劃的背景1、“十五五”規劃的背景,關注“十四五”到“十五五”的8個環境變化,國際環境三個變化:(1)全球經貿關係重構,貿易摩擦的幅度、影響的廣度都遠超“十四五”,貿易戰已經從局部衝突演變爲全球事件。(2)地緣政治不確定性事件頻率提高,衝擊全球政治經濟穩定性,如俄烏、伊以、印巴等。(3)全球科技競爭日益明顯,以AI爲代表的新一輪科技革命和產業變革加速。

國內環境五個變化:(4)國內經濟“破舊立新”,以房地產爲代表的“舊經濟”經過了“十四五”期間的下行後,在“十五五”預計將逐步見底,而新經濟在經濟中的比重將越來越大,2024年三新經濟佔GDP的比重已經超過18%。(5)經濟增長進一步從依靠外需到依靠內需轉型,以降低全球貿易波動和供應鏈中斷對我國經濟的衝擊,從而確保更穩定的增長。(6)人口問題的影響日益突出,2022年我國人口總量首次出現負增長,“十五五”將是第一個完整處於人口負增長的五年規劃期,應對人口問題的政策更加關鍵。(7)共同富裕更加重要,面向2035目標,“十五五”期間共同富裕要邁出堅實步伐。(8)國內經濟面临一定的低通胀压力,影響到消費、投資、財政等經濟增長的各方面。

2、公報對我國發展環境的判斷:對外部環境的判斷趨於謹慎,將“風險挑戰”與“戰略機遇”並列,並強調“不確定難預料因素增多”。2025年二十屆四中全會:“我国发展处于戰略機遇和風險挑戰并存、不確定難預料因素增多的时期”,延續了二十大的表述。相比之下,此前2020年十九屆五中全會對形勢的判斷更樂觀:“當前和今後一個時期,我国发展仍然处于重要戰略機遇期,但機遇和挑戰都有新的發展變化”。

但是機遇大於挑戰,我國經濟基礎穩、優勢多、韌性強、潛能大,長期向好的支撐條件和基本趨勢沒有變,中國特色社會主義制度優勢、超大規模市場優勢、完整產業體系優勢、豐富人才資源優勢更加彰顯。

二、“十五五”的目標1、經濟增長目標:“十四五”開始不設中長期定量目標,預計“十五五”可能也不會,但年度目標仍然會每年都有。2020年十九屆五中全會上,習總書記在《說明》裏指出“綜合考慮各方面因素,建議稿對‘十四五’和到2035年經濟發展目標採取了以定性表述爲主、蘊含定量的方式”,“十四五”開始不設五年的經濟增長定量目標。

儘管“十五五”可能不設五年定量目標,但2035目標隱含要求是價格和名義增速變得更加重要,“十五五”期間名義增速可能需要不低於5.5%。按照2035年“人均GDP達到中等發達國家水平”的遠景目標來看,未來十年名義GDP增速應不低於5.4%,“十五五”期間不宜低於5.5%。此外,2035年GDP或人均GDP比2020年翻一番,這個並沒有作爲定量目標,但可以作爲參考。參考“翻一番”來看,需要2025-2035年實際GDP增速不低於4.4%,“十五五”不低於4.7%。

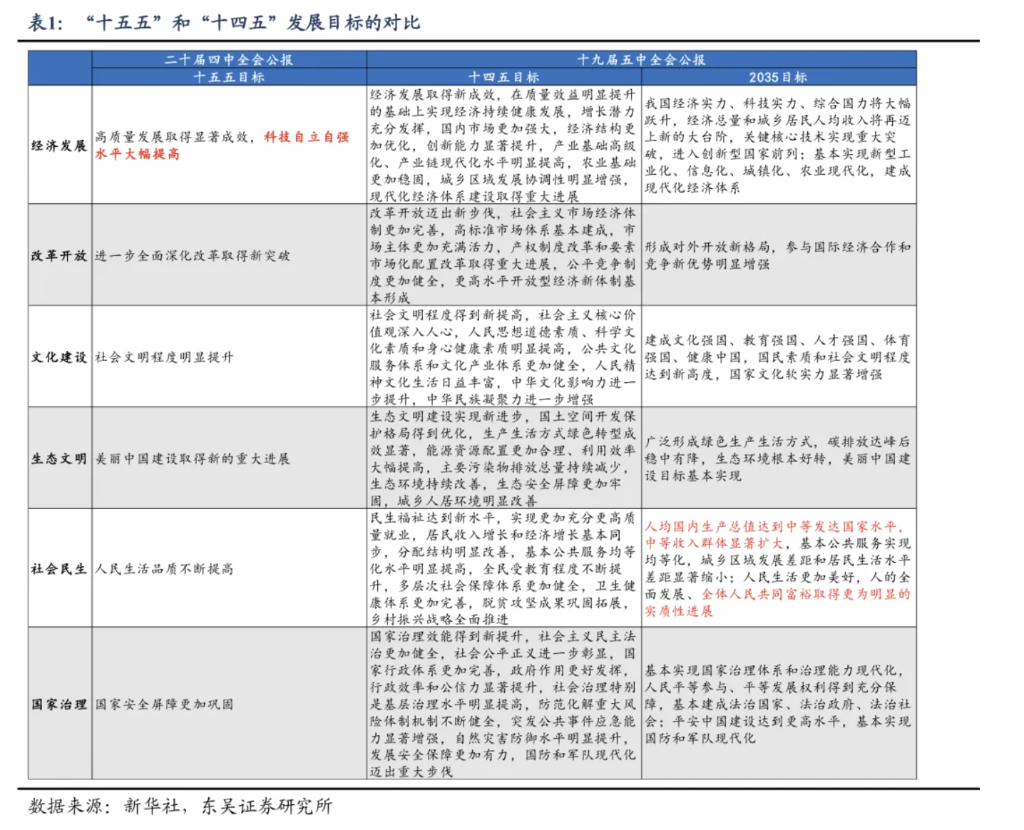

2、其他目標:科技自立自強水平大幅提高。公報提出的“十五五”發展目標相比“十四五”更加簡潔精煉,可以總結爲6個方面,包括:經濟發展、改革開放、文化建設、生態文明、社會民生、國家治理。其中,比“十四五”新增的表述是“科技自立自強水平大幅提高”。

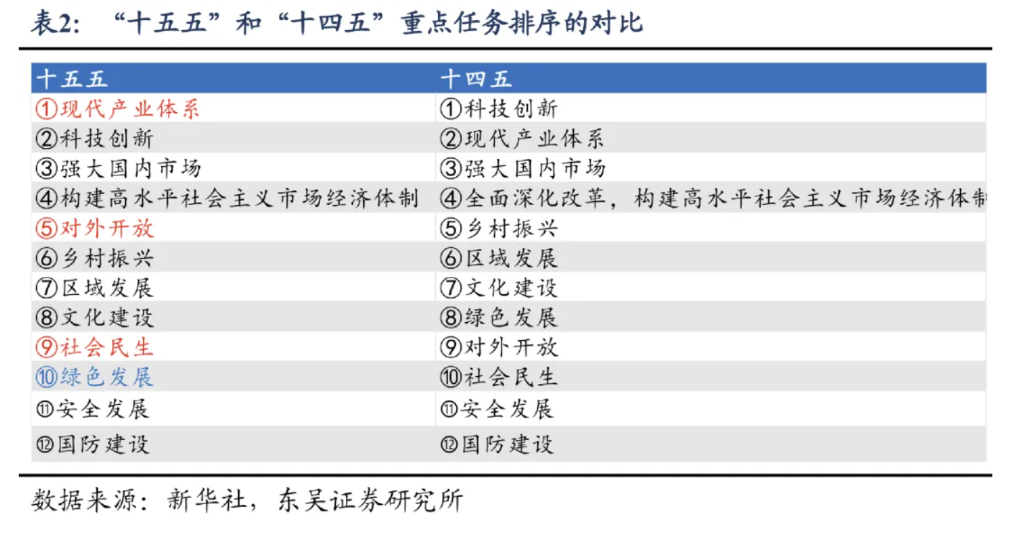

1、與“十四五”相比,12個重點任務的領域一致,但順序有細微差異,現代產業體系、對外開放、社會民生三個主題更靠前,綠色發展比“十四五”略靠後。

“十四五”的12個工作領域,按順序依次是:①科技創新,②現代產業體系,③強大國內市場,④構建高水平社會主義市場經濟體制,⑤鄉村振興,⑥區域發展,⑦文化建設,⑧綠色發展,⑨對外開放,⑩社會民生,⑪安全發展,⑫國防建設。

而“十五五”的12個工作領域依次是:①現代產業體系,②科技創新,③強大國內市場,④構建高水平社會主義市場經濟體制,⑤對外開放,⑥鄉村振興,⑦區域發展,⑧文化建設,⑨社會民生,⑩綠色發展,⑪安全發展,⑫國防建設。

2、重點關注領域

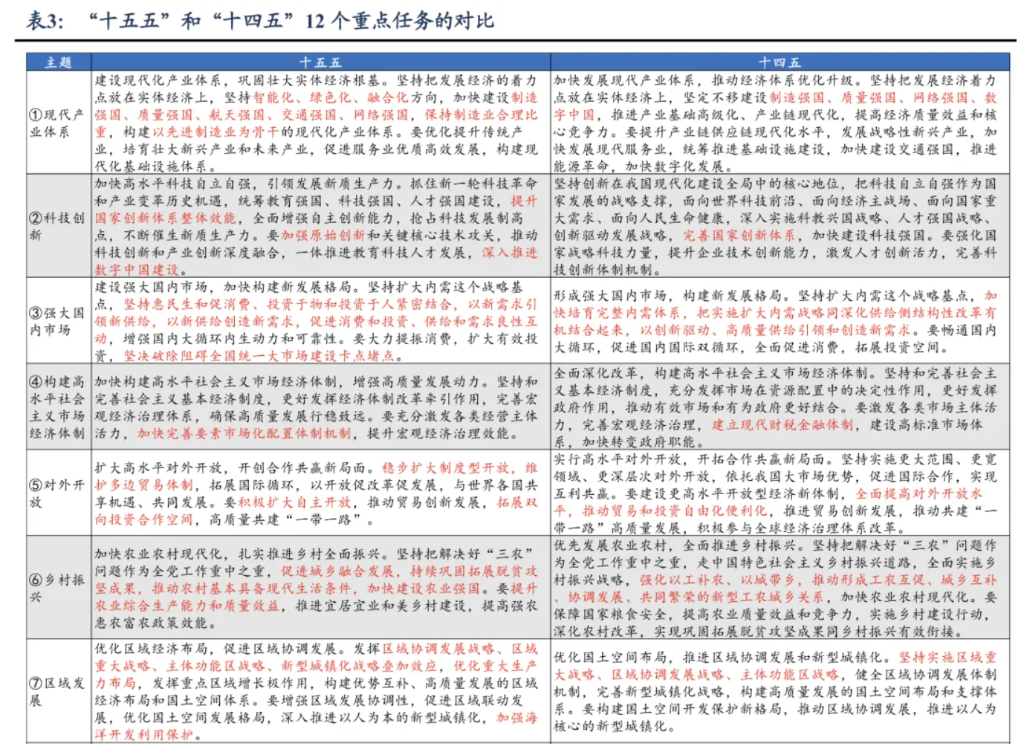

(1)現代產業體系:①順序更靠前,從第二位提高到第一位;

②明確了現代產業體系的方向,即“三化”,智能化、綠色化、融合化;

③建設目標從“四國”到“五國”,“十四五”提出了“製造強國、質量強國、網絡強國、數字中國”的建設目標,“十五五”則爲“製造強國、質量強國、航天強國、交通強國、網絡強國”;

④延續了“十四五”“保持製造業比重基本穩定”的提法,“十五五”提出“保持製造業合理比重”;

⑤明確提出“構建以先進製造業爲骨幹的現代化產業體系”,定位更加清晰。

(2)創新:①“新質生產力”被置于科技創新的核心位置,明确了科技創新的首要任务是“引领发展新質生產力”;

②“數字中國”定位的變化,在“十四五”放在“現代產業體系”下面,“十五五”放在“創新”下面;

③強調原始創新和基礎研究,公報強調“要加強原始創新和關鍵核心技術攻關”;

④未來《建議》發佈後,可进一步关注对战略新兴产业和未來产业的范围界定有何变化。

(3)內需:①內需特别是消费的重要性进一步提高。五年前,“形成強大國內市場”首次寫入“十四五”規劃;今年,更加强调內需的重要性,比如,經濟循環方面沒有再講雙循環,而是強調“增強國內大循環內生動力和可靠性”。

②新提“兩個結合”,消費和投資的關係發生變化,公報強調“堅持惠民生和促消費、投資於物和投資於人緊密結合”。一方面有助於改善民生的消費領域要加大支持,如“養老育兒”等;另一方面,投資的概念擴大,除了傳統的投資於物,還有投資於人,後者包括教育、就業、社保、人口質量、公共服務、服務消費等諸多領域。

③開始更多關注需求對供給的影響、關注供需雙向關係,“十四五”強調更多的是供給創造需求,提出“高質量供給引領和創造新需求”,而這次“十五五”更注重雙向互動關係,“以新需求引領新供給,以新供給創造新需求”。

④堅決破除阻礙全國統一大市場建設卡點堵點,下定決心,強力清除掉那些現存的地方保護主義、不統一的市場規則、以及阻礙要素流動的各種制度性障礙,這是實現國內大循環、釋放內需潛力的關鍵一步。

4)經濟體制:①“更好发挥經濟體制改革牵引作用”的表述,突出了經濟體制改革的火车头地位。

②相比“十四五”,更注重“加快完善要素市場化配置體制機制”,打破那些阻礙勞動力、土地、資本、技術、數據等生產要素自由流動的規則,建立起一套能讓市場來決定資源流向的、公平高效的新體系。

(5)對外開放:①順序更靠前,從第九位提高到第五位,是提升幅度最大的主題;

②強調“制度型開放”,不再是過去那種簡單的開放,比如降低關稅、允許外資進入某個行業,而是轉向規則層面的對接,主動對標國際高標準的經貿規則,在法律、法規、管理、標準等制度上進行改革和完善。

③“積極擴大自主開放”,強調這種開放是中國基於自身發展需要而主動採取的行動,而不是在外部壓力下被動做出的讓步,體現了一種戰略定力和自信,即按照自己的節奏、規劃和優先順序來決定開放的領域和程度,以服務於國內的高質量發展。

④“拓展雙向投資合作空間”,“雙向”既包括“引進來”(吸引外商來華投資),也包括“走出去”(支持中國企業對外投資),既要一步放寬市場準入、優化營商環境,讓外資願意投、留得住,同時也要爲中國企業對外投資創造更多便利和機會。

(6)區域發展:①首次強調四大戰略疊加效應,“發揮區域協調發展戰略、區域重大戰略、主體功能區戰略、新型城鎮化戰略疊加效應”,區域協調發展戰略主要解決發展不平衡問題,區域重大戰略主要解决“增長極”的引領問題,主體功能區戰略主要解决“空間利用”問題,新型城镇化战略主要解决人口流动和城乡发展問題,四大戰略疊加效應意味着所有空間規劃政策必須相互配合,形成合力。

②強調“優化重大生產力佈局”,這與此前提出的“因地制宜發展新質生產力”的要求一致,不鼓勵各地盲目“一哄而上”發展特定產業,而是要求地方政府根據自身的資源稟賦和產業基礎,差異化、特色化地發展新興產業。

③將“加強海洋開發利用保護”單獨列出,體現了對海洋經濟和海洋安全的重視。

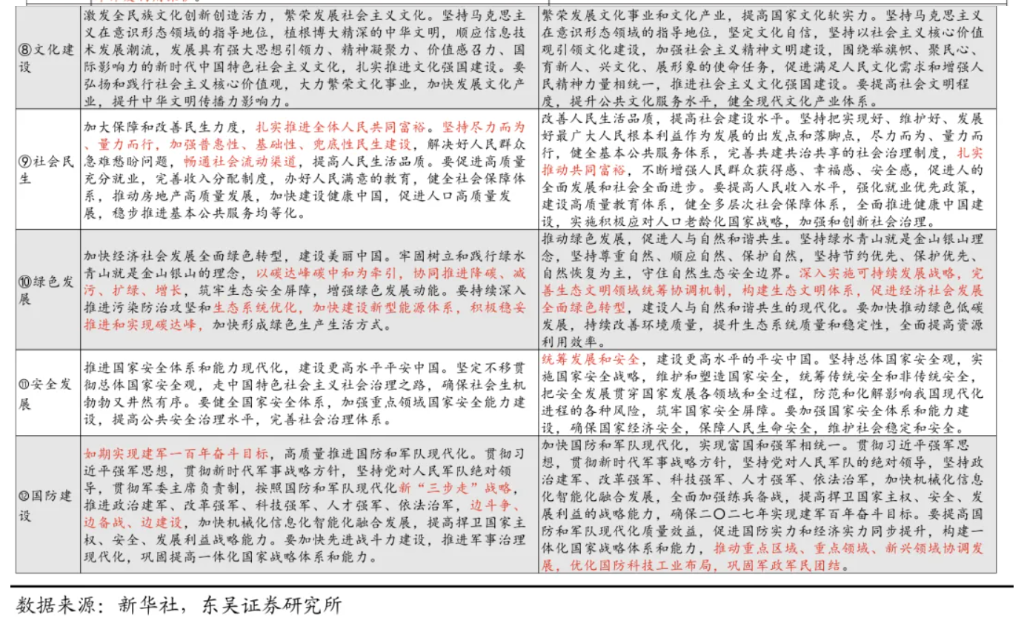

7)社會民生:①共同富裕是重要要求,考慮到2035目標之一是“全體人民共同富裕取得更爲明顯的實質性進展”,“十五五”期間共同富裕要邁出堅實步伐。

②“十五五”時期的民生工作,總目標是紮實推進共同富裕。在推進過程中,必須堅持務實和可持續的原則,即“盡力而爲、量力而行”,不能好高騖遠。將資源將優先集中在最基本、覆蓋面最廣、最能保障社會底線的領域,即“加強普惠性、基礎性、兜底性民生建設”。

③提出“暢通社會流動渠道”,表明在推進共同富裕的過程中,不只是看重結果公平,也更強調機會公平。

本文作者:蘆哲、佔爍,來源:宏觀fans哲,原文標題:《公報裏的“十五五”線索有哪些?》

風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。