10月20日-23日,二十届四中全会在北京举行,审议通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》。习近平就《建议(讨论稿)》向全会作了说明。会议闭幕后,发布了《中国共产党第二十届中央委员会第四次全体会议公报》。

我们结合《公报》内容,解读如下:

参考“十四五”规划的时间线,预计下周发布“十五五”规划的《建议》和《说明》,3月两会后发布《纲要》。会议公报后,还会陆续发布五年规划的《建议》、《说明》、《纲要》等文件,对此可以参考上次“十四五”规划的时间线。十九届五中全会于2020年10月26日-29日召开,29日发布会议公报,11月3日发布《建议》和关于建议稿的《说明》,《建议》约2万字,《说明》近6000字;2021年3月13日两会后发布的“十四五”规划纲要全文,约7.5万字。

一、“十五五”规划的背景1、“十五五”规划的背景,关注“十四五”到“十五五”的8个环境变化,国际环境三个变化:(1)全球经贸关系重构,贸易摩擦的幅度、影响的广度都远超“十四五”,贸易战已经从局部冲突演变为全球事件。(2)地缘政治不确定性事件频率提高,冲击全球政治经济稳定性,如俄乌、伊以、印巴等。(3)全球科技竞争日益明显,以AI为代表的新一轮科技革命和产业变革加速。

国内环境五个变化:(4)国内经济“破旧立新”,以房地产为代表的“旧经济”经过了“十四五”期间的下行后,在“十五五”预计将逐步见底,而新经济在经济中的比重将越来越大,2024年三新经济占GDP的比重已经超过18%。(5)经济增长进一步从依靠外需到依靠内需转型,以降低全球贸易波动和供应链中断对我国经济的冲击,从而确保更稳定的增长。(6)人口问题的影响日益突出,2022年我国人口总量首次出现负增长,“十五五”将是第一个完整处于人口负增长的五年规划期,应对人口问题的政策更加关键。(7)共同富裕更加重要,面向2035目标,“十五五”期间共同富裕要迈出坚实步伐。(8)国内经济面临一定的低通胀压力,影响到消费、投资、财政等经济增长的各方面。

2、公报对我国发展环境的判断:对外部环境的判断趋于谨慎,将“风险挑战”与“战略机遇”并列,并强调“不确定难预料因素增多”。2025年二十届四中全会:“我国发展处于战略机遇和风险挑战并存、不确定难预料因素增多的时期”,延续了二十大的表述。相比之下,此前2020年十九届五中全会对形势的判断更乐观:“当前和今后一个时期,我国发展仍然处于重要战略机遇期,但机遇和挑战都有新的发展变化”。

但是机遇大于挑战,我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大,长期向好的支撑条件和基本趋势没有变,中国特色社会主义制度优势、超大规模市场优势、完整产业体系优势、丰富人才资源优势更加彰显。

二、“十五五”的目标1、经济增长目标:“十四五”开始不设中长期定量目标,预计“十五五”可能也不会,但年度目标仍然会每年都有。2020年十九届五中全会上,习总书记在《说明》里指出“综合考虑各方面因素,建议稿对‘十四五’和到2035年经济发展目标采取了以定性表述为主、蕴含定量的方式”,“十四五”开始不设五年的经济增长定量目标。

尽管“十五五”可能不设五年定量目标,但2035目标隐含要求是价格和名义增速变得更加重要,“十五五”期间名义增速可能需要不低于5.5%。按照2035年“人均GDP达到中等发达国家水平”的远景目标来看,未来十年名义GDP增速应不低于5.4%,“十五五”期间不宜低于5.5%。此外,2035年GDP或人均GDP比2020年翻一番,这个并没有作为定量目标,但可以作为参考。参考“翻一番”来看,需要2025-2035年实际GDP增速不低于4.4%,“十五五”不低于4.7%。

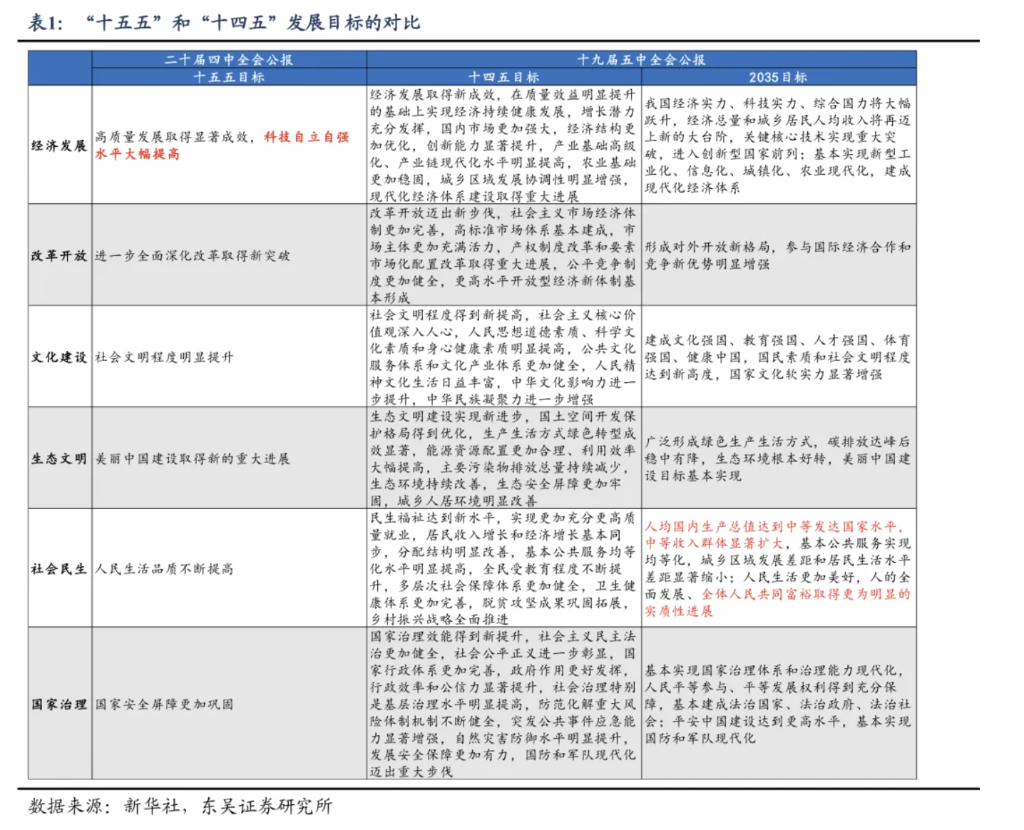

2、其他目标:科技自立自强水平大幅提高。公报提出的“十五五”发展目标相比“十四五”更加简洁精炼,可以总结为6个方面,包括:经济发展、改革开放、文化建设、生态文明、社会民生、国家治理。其中,比“十四五”新增的表述是“科技自立自强水平大幅提高”。

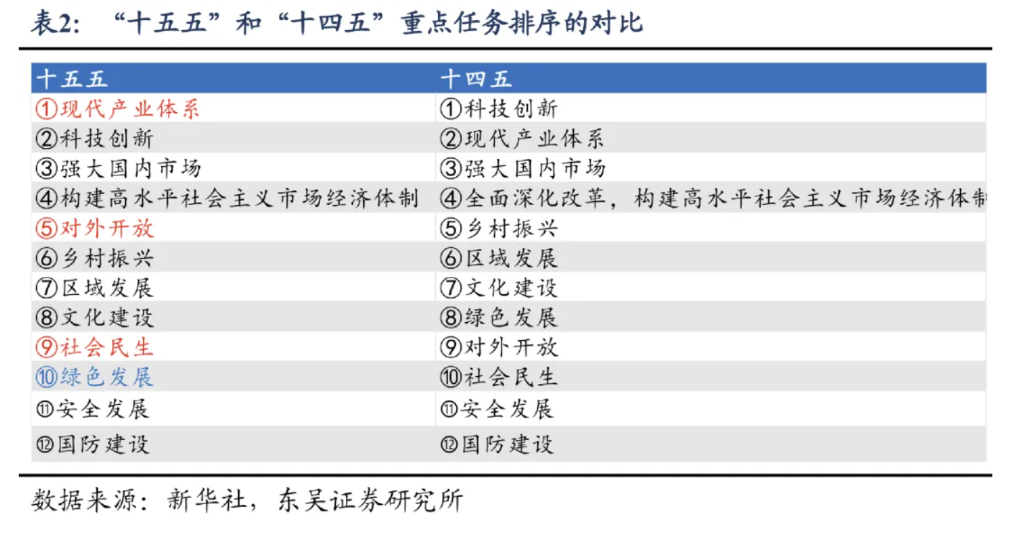

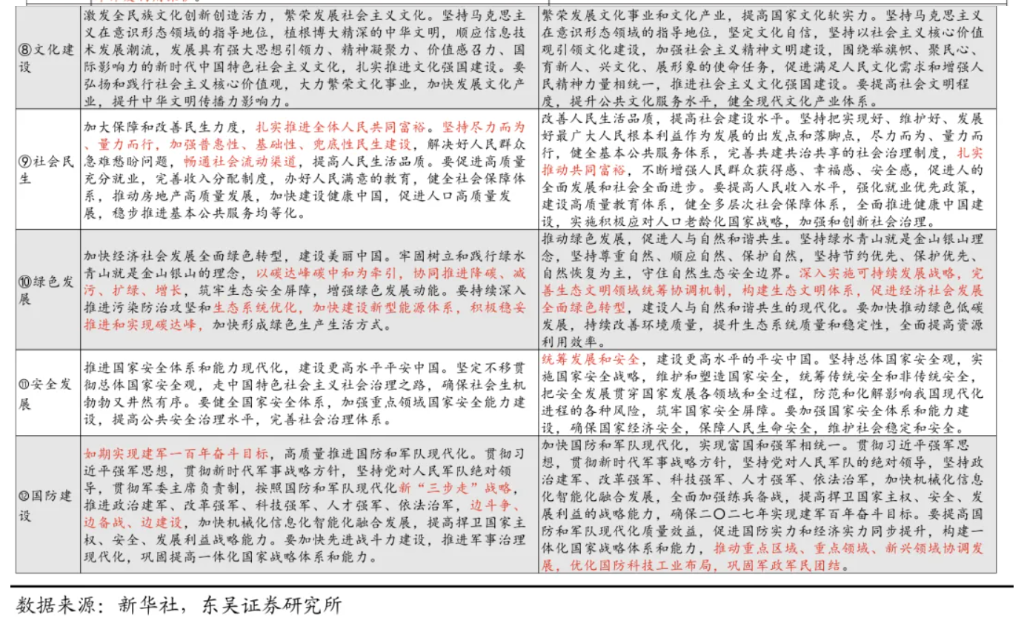

1、与“十四五”相比,12个重点任务的领域一致,但顺序有细微差异,现代产业体系、对外开放、社会民生三个主题更靠前,绿色发展比“十四五”略靠后。

“十四五”的12个工作领域,按顺序依次是:①科技创新,②现代产业体系,③强大国内市场,④构建高水平社会主义市场经济体制,⑤乡村振兴,⑥区域发展,⑦文化建设,⑧绿色发展,⑨对外开放,⑩社会民生,⑪安全发展,⑫国防建设。

而“十五五”的12个工作领域依次是:①现代产业体系,②科技创新,③强大国内市场,④构建高水平社会主义市场经济体制,⑤对外开放,⑥乡村振兴,⑦区域发展,⑧文化建设,⑨社会民生,⑩绿色发展,⑪安全发展,⑫国防建设。

2、重点关注领域

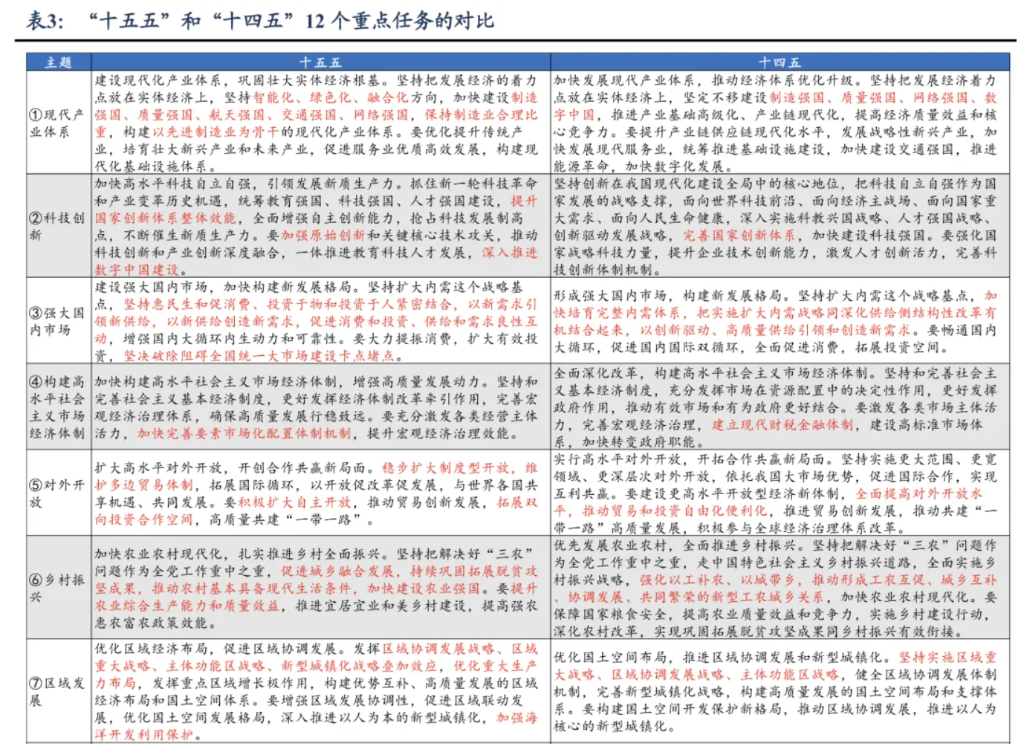

(1)现代产业体系:①顺序更靠前,从第二位提高到第一位;

②明确了现代产业体系的方向,即“三化”,智能化、绿色化、融合化;

③建设目标从“四国”到“五国”,“十四五”提出了“制造强国、质量强国、网络强国、数字中国”的建设目标,“十五五”则为“制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国”;

④延续了“十四五”“保持制造业比重基本稳定”的提法,“十五五”提出“保持制造业合理比重”;

⑤明确提出“构建以先进制造业为骨干的现代化产业体系”,定位更加清晰。

(2)创新:①“新质生产力”被置于科技创新的核心位置,明确了科技创新的首要任务是“引领发展新质生产力”;

②“数字中国”定位的变化,在“十四五”放在“现代产业体系”下面,“十五五”放在“创新”下面;

③强调原始创新和基础研究,公报强调“要加强原始创新和关键核心技术攻关”;

④未来《建议》发布后,可进一步关注对战略新兴产业和未来产业的范围界定有何变化。

(3)内需:①内需特别是消费的重要性进一步提高。五年前,“形成强大国内市场”首次写入“十四五”规划;今年,更加强调内需的重要性,比如,经济循环方面没有再讲双循环,而是强调“增强国内大循环内生动力和可靠性”。

②新提“两个结合”,消费和投资的关系发生变化,公报强调“坚持惠民生和促消费、投资于物和投资于人紧密结合”。一方面有助于改善民生的消费领域要加大支持,如“养老育儿”等;另一方面,投资的概念扩大,除了传统的投资于物,还有投资于人,后者包括教育、就业、社保、人口质量、公共服务、服务消费等诸多领域。

③开始更多关注需求对供给的影响、关注供需双向关系,“十四五”强调更多的是供给创造需求,提出“高质量供给引领和创造新需求”,而这次“十五五”更注重双向互动关系,“以新需求引领新供给,以新供给创造新需求”。

④坚决破除阻碍全国统一大市场建设卡点堵点,下定决心,强力清除掉那些现存的地方保护主义、不统一的市场规则、以及阻碍要素流动的各种制度性障碍,这是实现国内大循环、释放内需潜力的关键一步。

4)经济体制:①“更好发挥经济体制改革牵引作用”的表述,突出了经济体制改革的火车头地位。

②相比“十四五”,更注重“加快完善要素市场化配置体制机制”,打破那些阻碍劳动力、土地、资本、技术、数据等生产要素自由流动的规则,建立起一套能让市场来决定资源流向的、公平高效的新体系。

(5)对外开放:①顺序更靠前,从第九位提高到第五位,是提升幅度最大的主题;

②强调“制度型开放”,不再是过去那种简单的开放,比如降低关税、允许外资进入某个行业,而是转向规则层面的对接,主动对标国际高标准的经贸规则,在法律、法规、管理、标准等制度上进行改革和完善。

③“积极扩大自主开放”,强调这种开放是中国基于自身发展需要而主动采取的行动,而不是在外部压力下被动做出的让步,体现了一种战略定力和自信,即按照自己的节奏、规划和优先顺序来决定开放的领域和程度,以服务于国内的高质量发展。

④“拓展双向投资合作空间”,“双向”既包括“引进来”(吸引外商来华投资),也包括“走出去”(支持中国企业对外投资),既要一步放宽市场准入、优化营商环境,让外资愿意投、留得住,同时也要为中国企业对外投资创造更多便利和机会。

(6)区域发展:①首次强调四大战略叠加效应,“发挥区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略、新型城镇化战略叠加效应”,区域协调发展战略主要解决发展不平衡问题,区域重大战略主要解决“增长极”的引领问题,主体功能区战略主要解决“空间利用”问题,新型城镇化战略主要解决人口流动和城乡发展问题,四大战略叠加效应意味着所有空间规划政策必须相互配合,形成合力。

②强调“优化重大生产力布局”,这与此前提出的“因地制宜发展新质生产力”的要求一致,不鼓励各地盲目“一哄而上”发展特定产业,而是要求地方政府根据自身的资源禀赋和产业基础,差异化、特色化地发展新兴产业。

③将“加强海洋开发利用保护”单独列出,体现了对海洋经济和海洋安全的重视。

7)社会民生:①共同富裕是重要要求,考虑到2035目标之一是“全体人民共同富裕取得更为明显的实质性进展”,“十五五”期间共同富裕要迈出坚实步伐。

②“十五五”时期的民生工作,总目标是扎实推进共同富裕。在推进过程中,必须坚持务实和可持续的原则,即“尽力而为、量力而行”,不能好高骛远。将资源将优先集中在最基本、覆盖面最广、最能保障社会底线的领域,即“加强普惠性、基础性、兜底性民生建设”。

③提出“畅通社会流动渠道”,表明在推进共同富裕的过程中,不只是看重结果公平,也更强调机会公平。

本文作者:芦哲、占烁,来源:宏观fans哲,原文标题:《公报里的“十五五”线索有哪些?》

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。