信用週期是我們分析中美宏觀週期與資產價格走向一以貫之的主要框架。自2021年中美經濟與貨幣週期錯位以來,傳統的指標體系在辨別增長方向上似乎“失效”。我們以信用週期爲抓手,行之有效地定位中美所處的位置,也更好地解釋了爲何高利率下美國增長與美股估值維持韌性、而2022~2024年低利率下中國增長和估值承壓的情形。

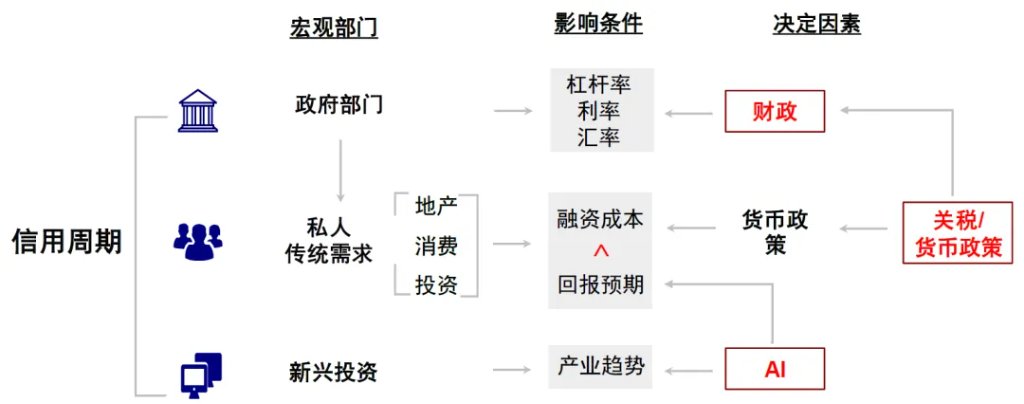

信用週期由三塊組成:一是以AI爲代表的新產業趨勢,二是政府主導的財政刺激,三是以地產消費和傳統製造業爲代表的私人部門傳統需求。除了政府支出外,另外兩塊本質上都取決於各自投資回報率與融資成本間差距的大小,例如地產的租金回報率與居民購房的按揭利率。

圖表:信用週期的決定機制分爲三部分:財政、私人部門傳統需求、科技產業趨勢帶動的新興投資

資料來源:中金公司研究部

站在當前時點,我們想重點強調的是,時隔近一年後,中美信用週期可能又會迎來各自的拐點,這對於未來中美兩地市場和資產走向有重要啓示。

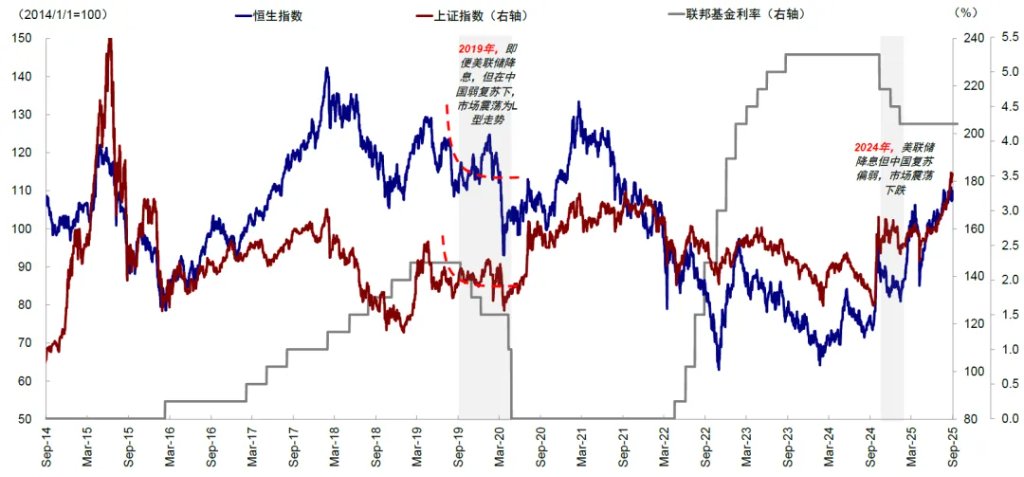

簡言之,美國信用週期在美聯儲降息後可能重啓修復,甚至存在“過熱”風險;中國信用週期經歷了一年的修復後受高基數影響可能震盪甚至走弱,需要政策加大對沖力度。如果說三季度還不明顯的話,四季度隨着美聯儲降息落地和“924”一週年,這一效果將開始逐步顯現,值得重視。

信用週期的歷史脈絡:去年四季度開始中美迎來拐點,中國修復、美國收縮

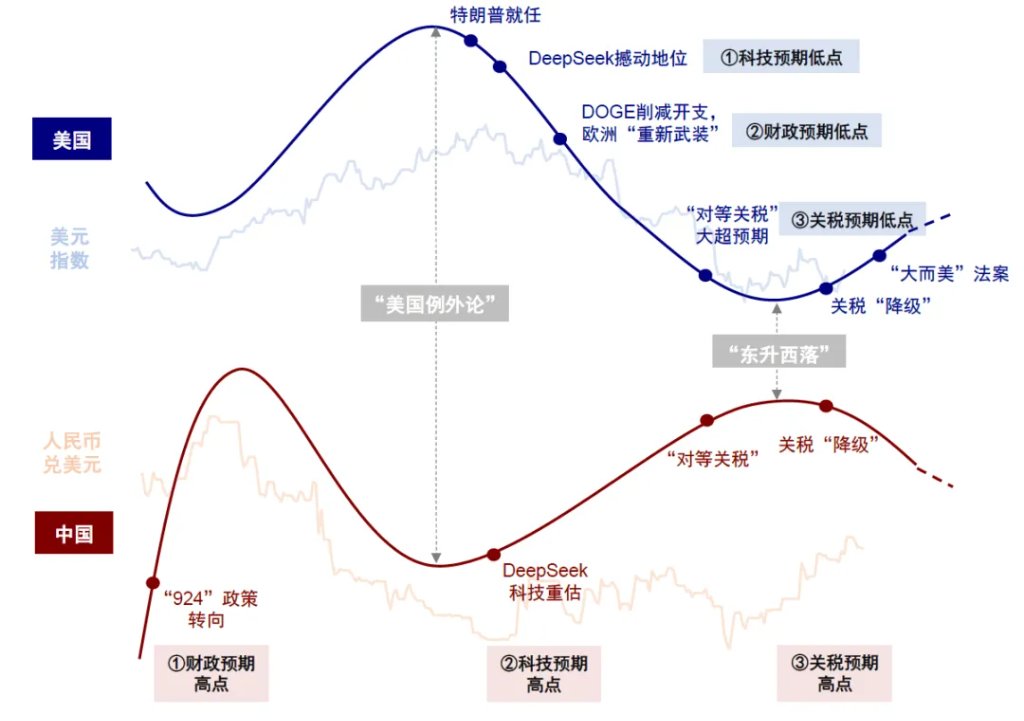

回顧過去一年的演變脈絡,可以清晰的看到,從去年四季度開始,中美信用週期逐步出現拐點:一方面中國信用週期在財政發力和私人修復的共同提振下開始修復;另一方面,美國在AI一枝獨秀、財政支出和“對等關稅”上都迎來挑戰,導致政府和私人信用都收縮。具體體現爲,

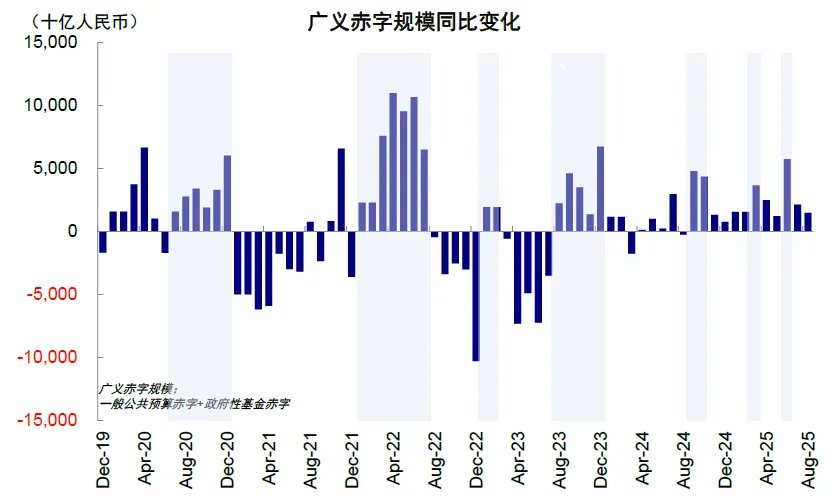

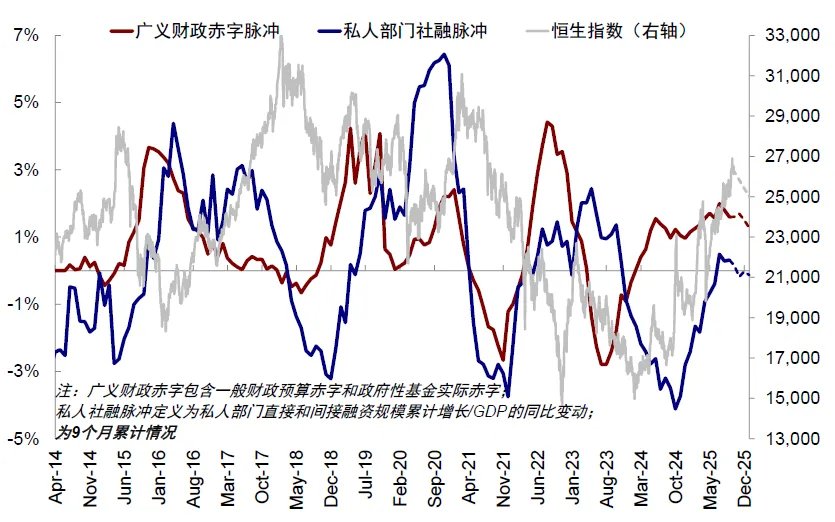

► 中國“924”後信用週期逐步修復,得益於財政大舉發力和私人部門拖累減少。政策加碼大幅提振了財政支出速度,並通過化債、以舊換新等消費補貼和基建投資傳導到經濟各個環節。今年以來,財政靠前發力,政府發債前置,1-8月政府債淨融資同比多增4.3萬億元,廣義財政支出同比增長8.9%。財政赤字脈衝(廣義財政赤字的同比變化)也自去年底1.1%持續改善至6月的2%高點,8月小幅回落至1.6%。與此同時,地產政策放鬆帶來成交和價格的階段性修復、DeepSeek後科技領域投資加速、資本市場的活躍也使得私人部門的信用週期不斷修復,1-8月私人部門存量社融同比增長5.9%,私人社融脈衝也持續上行,雖然尚未轉正,但相比去年9月前的持續下行,拖累已經明顯減少。

圖表:國內廣義財政赤字同比增長

資料來源:Wind,中金公司研究部

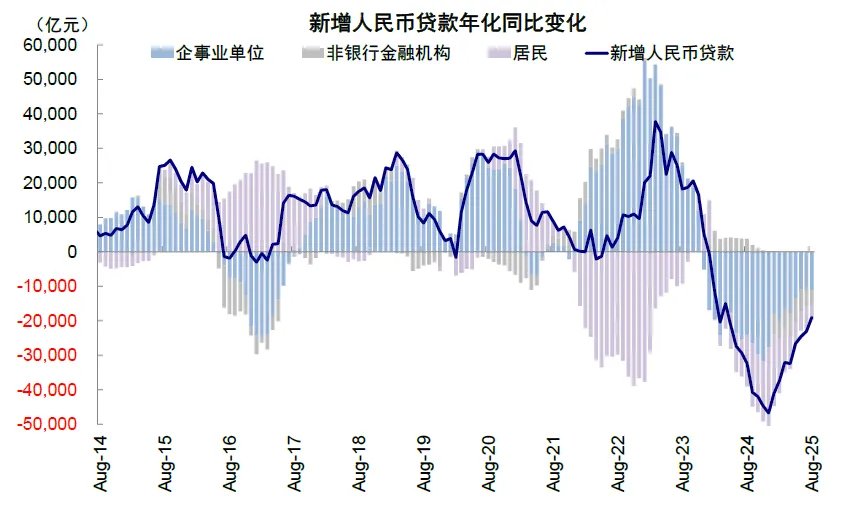

圖表:私人信用年初以來有所修復

資料來源:Wind,中金公司研究部

► 反觀美國,今年初開始各個方面反而迎來挑戰,導致信用週期收縮。儘管特朗普勝選後有“特朗普交易”的一波上衝,但年初以來財政因“政府效率部”裁員減支而下行,科技因DeepSeek崛起“挑戰”美國一枝獨秀敘事和應用落地遲緩引發投資過剩焦慮,“對等關稅”造成的信心困擾和高通脹高利率則阻礙了傳統需求修復和企業家對長期投資的信心,這也解釋了美國的房地產銷售和製造業PMI爲何一直疲弱。

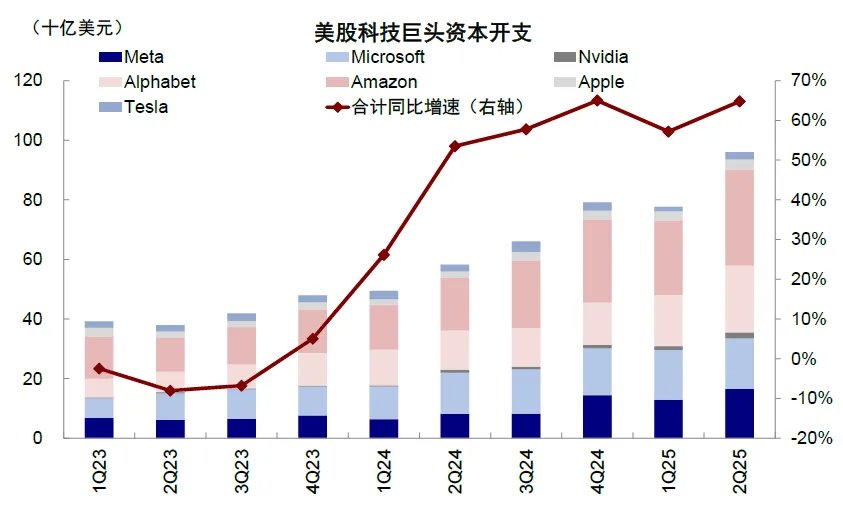

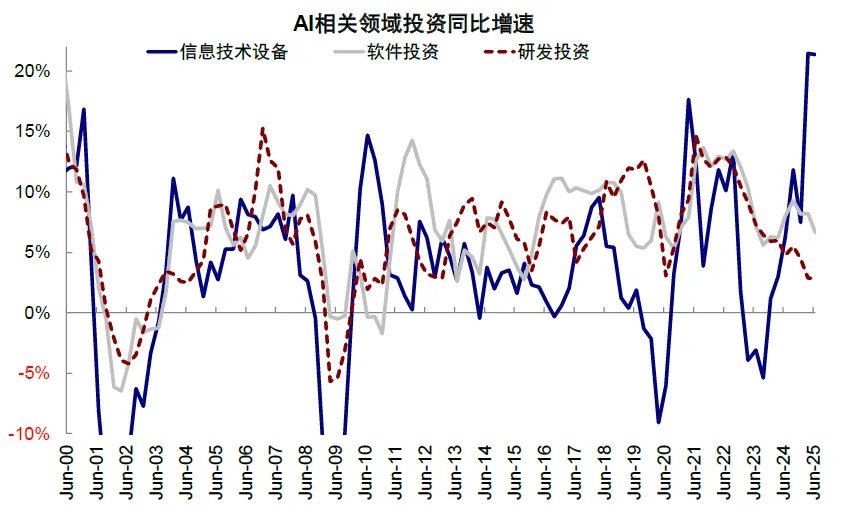

1)科技投資一度引發擔憂,但並未扭轉趨勢,也是爲數不多的亮點。年初美國科技一度因DeepSeek崛起“挑戰”其一枝獨秀地位,同時AI應用落地遲緩也引發了市場擔心投資是否已經過剩,一度導致美股“七姐妹”大幅回調。好在二季度開始美國科技投資再度加速,應用落地和資本開支指引不斷超預期,例如“美股七姐妹”資本開支同比增速在二季度升至67%,成爲支撐投資支出和美股反彈新高的最主要動力,也客觀上拉動了A股算力和港股互聯網的強勁表現。

圖表:科技龍頭上調全年資本開支

資料來源:FactSet,中金公司研究部

圖表:2025年上半年AI投資加速,信息技術設備同比增速超20%

資料來源:Haver,中金公司研究部

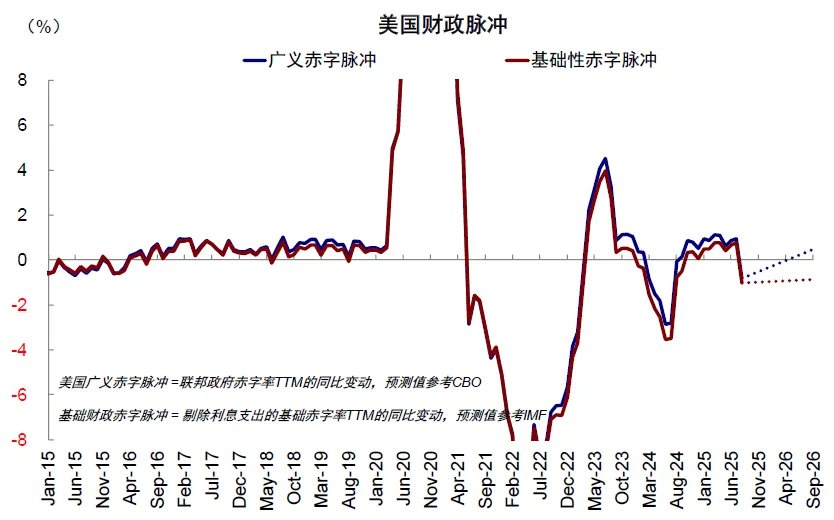

2)美國政府信用年初以來整體收縮。2025財年(2024年10月開始)正值拜登和特朗普政府交接之際,由於兩黨在財政優先事項上的分歧,未能通過2025財年的常规拨款法案,最終只能以全年持續撥款(Continuing Resolution)來代替[1]。這也導致2025財年的财政支出仅基本维持上一財年的基准水平,廣義赤字和剔除利息支出的基礎赤字年初以來呈現收縮。儘管7月初債務上限解決後,政府信用依靠增發國債而小幅擴張,但8月在高基數的影響下財政脈衝再度掉頭向下。

圖表:赤字率和財政脈衝年初以來均回落,7月小幅修復但8月因高基數再度掉頭向下

資料來源:Haver,中金公司研究部

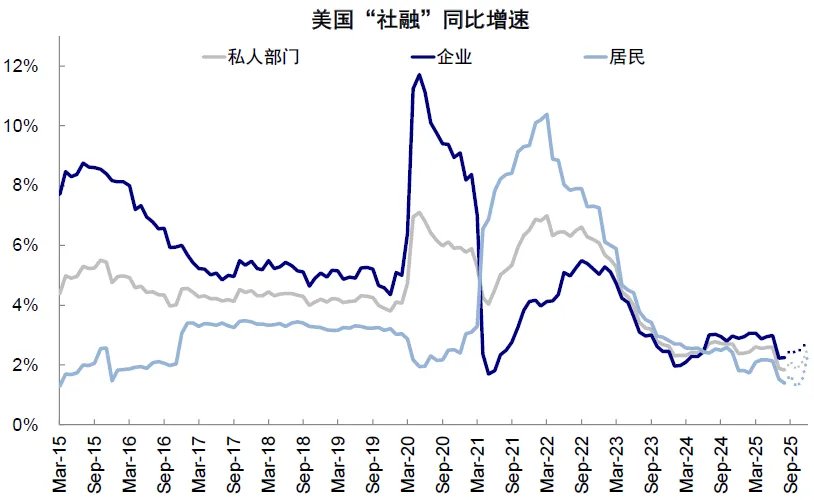

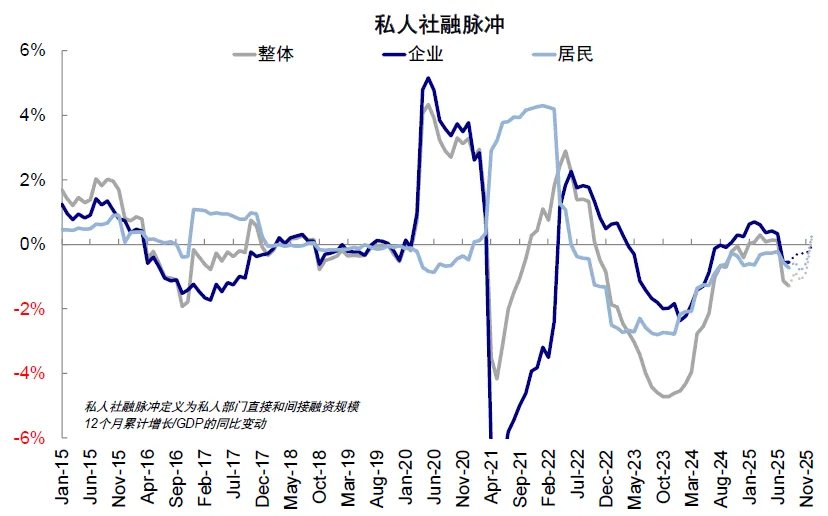

3)通脹走高和高利率抑制美國傳統需求重啓。4月初“對等關稅”以來,美債利率維持在4.3%~4.5%居高不下,再加上高基數的影響,我們構建的美國私人社融同比增速自3月2.6%的高點持續回落至8月的1.8%,社融脈衝也由0.3%轉負至-1.3%,已經接近2024年6月的水平。其中,企業信用收縮力度更大,社融同比增速從3月3.1%的高點回落至8月的2.2%,社融脈衝由0.7%轉負至-0.6%;居民社融同比增速則自5月的2.2%回落至8月的1.4%,社融脈衝由-0.3%進一步回落至-0.7%。

圖表:4月初“對等關稅”以來,美債利率維持在4.3%~4.5%居高不下

資料來源:Bloomberg,Haver,中金公司研究部

圖表:我們構建的美國私人社融同比增速自3月份2.6%的高點持續回落至8月份的1.8%

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表:美國企業“社融”脈衝轉負至-0.6%,居民“社融”脈衝進一步回落至-0.7%

資料來源:Haver,中金公司研究部

綜合來看,從2024年四季度開始,美國信用週期停滯收縮、中國私人信用週期修復,這實際上也較好地解釋了去年四季度以來中美市場和美元的相對強弱變化,也證明了這一模型的行之有效。

但時隔一年後,我們認爲,中美信用週期可能又會逐步迎來各自的拐點,這對於判斷未來兩地市場和資產走向將有重要啓示。

圖表:去年四季度開始,中美信用週期迎來拐點,中國修復,美國收縮

資料來源:中金公司研究部

美國:信用週期或將重啓修復,甚至存在過熱風險

往前看,美國信用週期在AI投資繼續、財政逐漸開始發力、傳統私人需求逐步修復這“三駕馬車”的共同拉動下,或重啓修復,甚至在一定情況下出現“過熱”風險。

實際上,進入9月美國信用週期已經初現重啓的跡象。

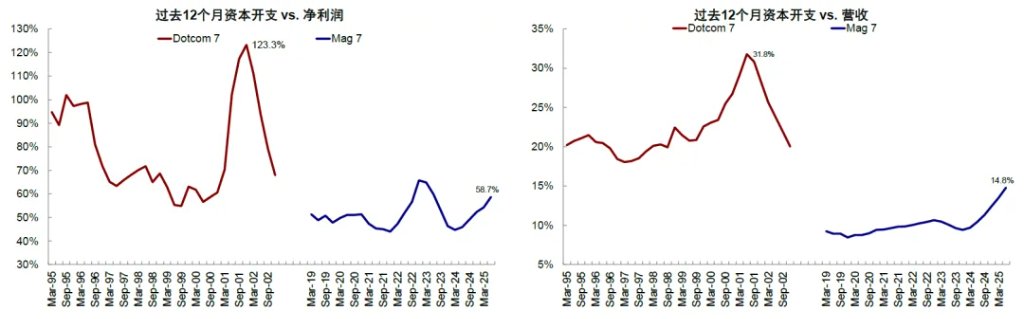

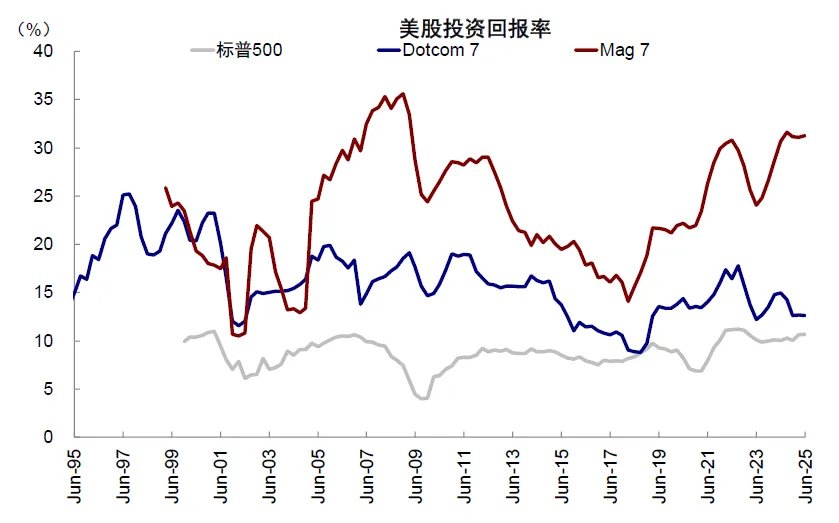

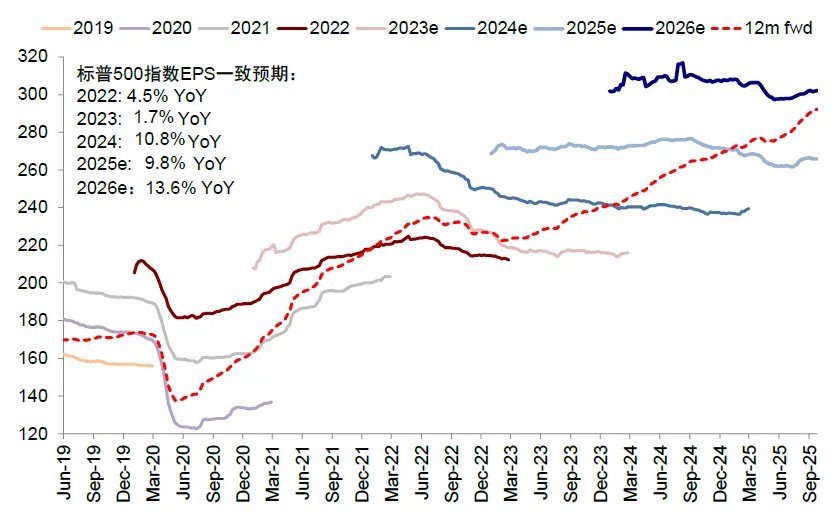

1)AI產業趨勢的新興投資並未減速。從2023年開始的AI投資熱潮持續了近兩年的高速增長後,市場纔開始擔心其持續性和過度風險。但與互聯網泡沫時期不同的是,本輪資本開支熱潮主要由美國大型科技公司的強勁盈利提供資金,過去12個月資本開支與淨利潤的比例爲59%,顯著低於互聯網泡沫時期的130%;同時,本輪科技龍頭股的投入資本回報率超30%,顯著高於互聯網泡沫時期龍頭公司的13%,這也一定程度降低了資本開支加速的系統性風險。科技龍頭公司在上半年加速投產後,仍進一步上調全年的資本開支指引,全年同比增速將由2024年的51%升至53%。儘管後續存在下游需求兌現的不確定性,2026年資本開支一致預期或放緩至19%,但雙位數增長仍可以支撐AI產業趨勢。

圖表:過去12個月美股科技龍頭的資本開支與淨利潤和營收的比例顯著低於互聯網泡沫時期

資料來源:FactSet,中金公司研究部

圖表:本輪科技龍頭股的投入資本回報率超30%,顯著高於互聯網泡沫時期龍頭公司的13%

資料來源:FactSet,中金公司研究部

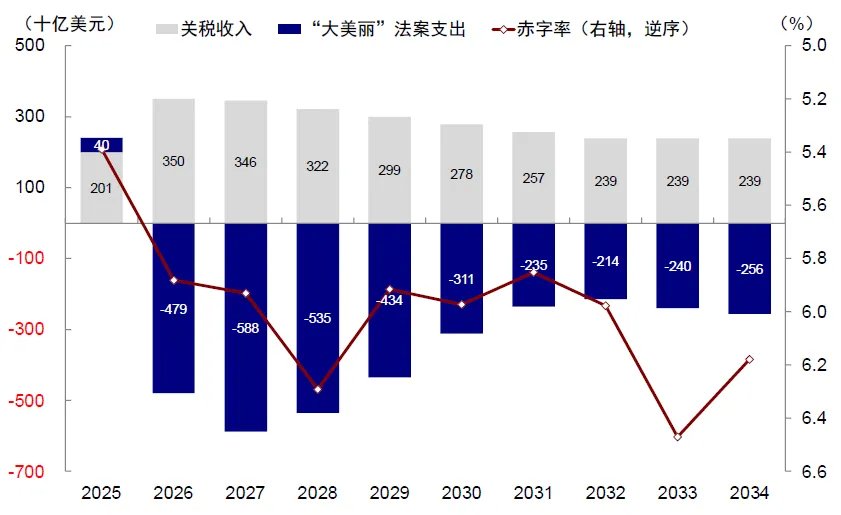

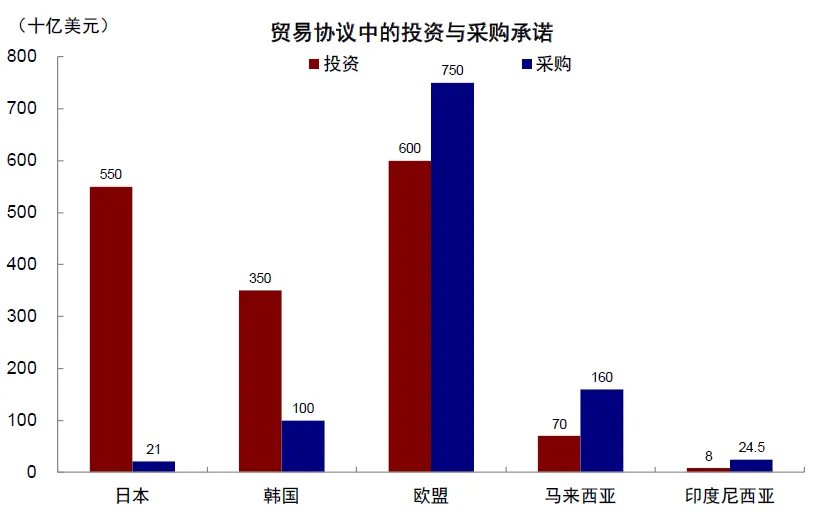

2)10月新財年開啓後財政支出開始發力。美國新財年將從10月開始到明年9月,“大美麗”法案自7月4日簽署,其減稅效應將在10月2026財年開始集中體現。據CBO的測算,2026財年“大美麗”法案的新增支出約爲4800億美元,相比於2025財年将环比明显改善。與此同時,全年3000~4000億美元的关税收入可以部分抵消,使得財政赤字不大幅擴張,我們測算2026財年赤字率或将扩张至5.9%,財政脈衝轉正至0.5%。不僅如此,日韓歐等各國與美國關稅協議中承諾的共1.6万億美元的投资支出,接近美國2025年GDP的5.3%。儘管落地時間尚未確認,但一定幅度的落地也將提供部分增量貢獻。

圖表:全年3000~4000億美元的關稅收入可以部分抵消,使得財政赤字不大幅擴張

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表:美國與各國關稅協議中承諾的共1.6萬億美元的投資支出

資料來源:白宮,中金公司研究部

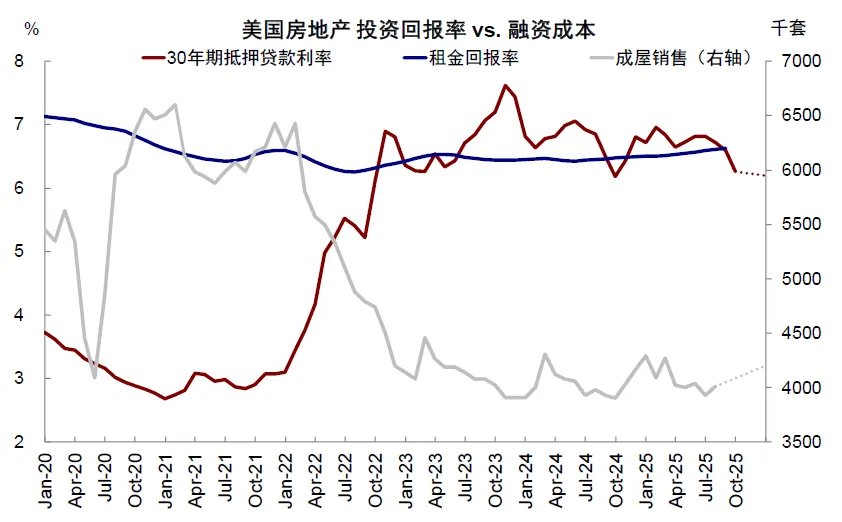

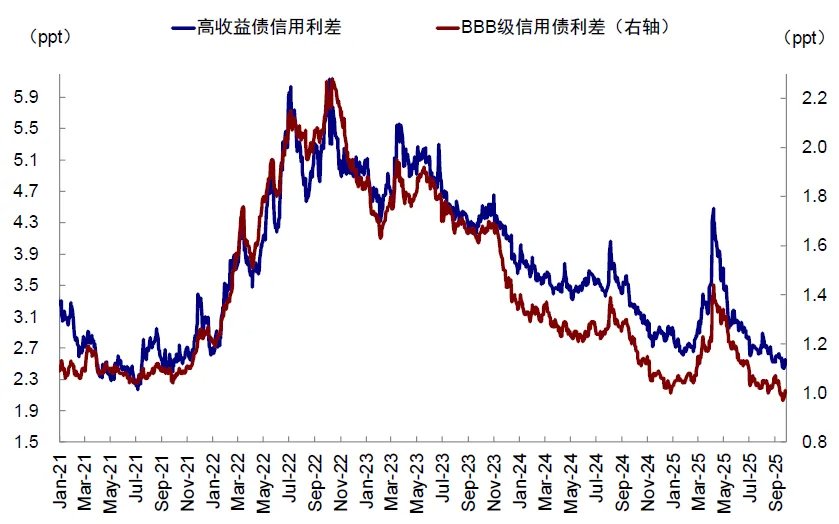

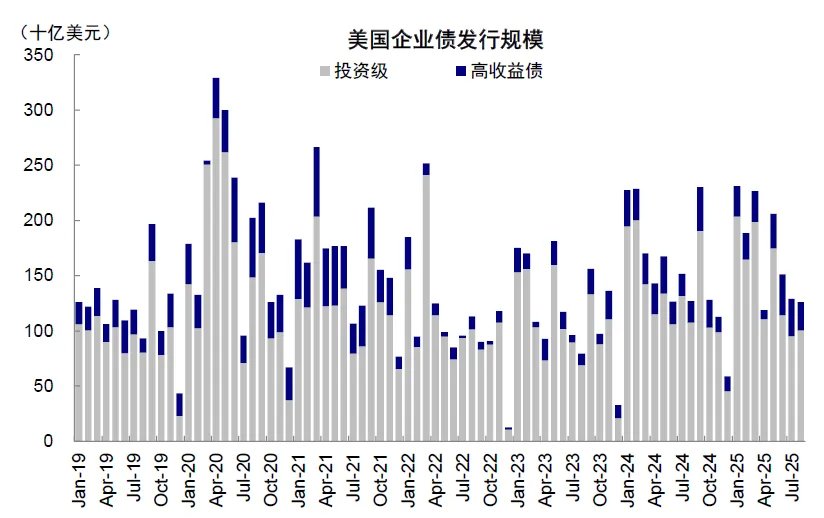

3)傳統需求在美聯儲降息後逐步修復。得益於前期降息預期的升溫,10年美債利率自8月中旬以來快速下行30bp至4%,30年期抵押貸款利率也在8月底降至6.59%,繼2024年10月後首次再度降至租金回報率下方(6.63%)。這將有助於持續磨底的美國地產需求改善,8月新房銷售年化80萬套,創2022年1月以來最高。除居民外,企業融資條件也有望改善,二季度美國非金融企業的ROIC(6.5%)自2023年以來首次升至工商業貸款有效利率(6.1%)以上,反映小企業融資需求的工商業貸款規模在9月前3個周同比增長轉正。更多依賴直接融資的大企業融資成本也明顯回落,高收益和投資級信用利差再度降至去年底的低點,新增企業債發行速度也在8月基本企穩。

圖表:美國30年期抵押貸款利率繼2024年10月後時隔10個月再度回到租金回報率下方

資料來源:Haver,中金公司研究部

圖表:8月美國新屋銷售年化80萬套,創2022年1月以來的最高水平

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:二季度美國非金融企業的ROIC自加息以來首次升至工商業貸款有效利率上方

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表:高收益和投資級信用利差近期再度回落至去年底的低點

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表:8月新增企業債發行並未增加,同比小幅下降0.9%

資料來源:Wind,中金公司研究部

綜合這三塊的變化,美國信用週期修復的方向是大體確定的,在一定情形下,甚至有“過熱”的可能。例如鮑威爾任期於2026年5月到期,在此之前特朗普或將在2025年底2026年初提名新主席,而新任美聯儲主席在多大程度上會因政治因素犧牲美聯儲獨立性而超過經濟本身需要的程度來降息;以及明年中期選舉前,特朗普是否有足夠動力加快、加大科技企業承諾的投資支出,以在選前提振經濟與市場,都可能從貨幣和財政兩個維度對經濟和市場造成超預期提振。

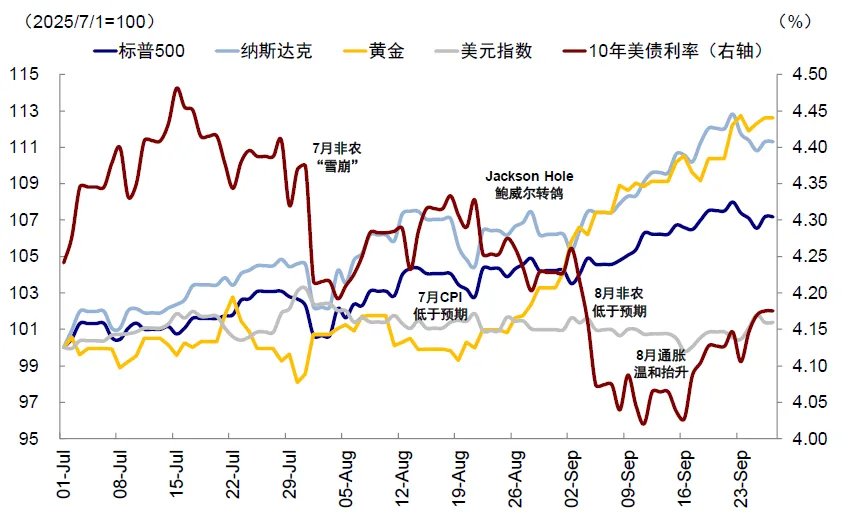

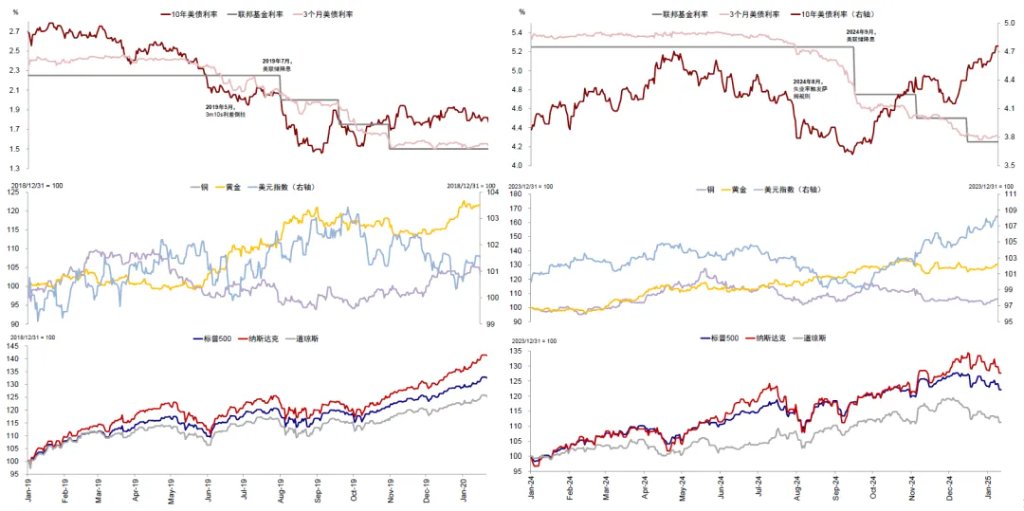

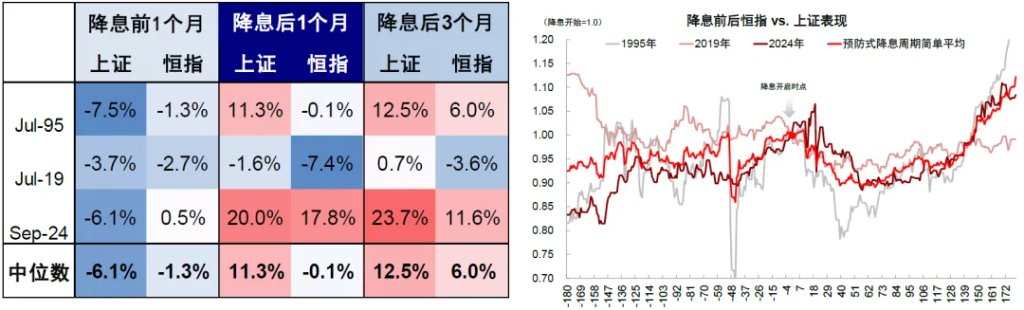

美國信用週期的修復對中美資產主要有以下五點含義:1)伴隨接下來的降息,依然會有間歇和階段性的寬鬆交易,尤其是新美聯儲主席確認如果引發更大的降息幅度預期;2)但不應把“寬鬆交易”作爲貫穿始終的主線,降息兌現後反而會出現“復甦交易”,9月18日美聯儲降息落地後,美債利率和美元旋即見底回升便是如此;降息效果後續在房地產和PMI等利率敏感環節上的效果逐步體現後,復甦交易也会逐渐开启;3)增長和盈利趨勢向上時,高估值雖會造成擾動,但沒必要對美股整體趨勢悲觀;4)對中國市場而言,间歇性的寬鬆交易机会依然存在,如果我們央行不降息的話,港股彈性大於A股;同時因爲上述特徵的存在,也不应把寬鬆交易作为长期主线。5)相比寬鬆邏輯,美國地產和投資需求修復進而拉動中國相應週期鏈條的修復也值得關注。

圖表:9月16日美聯儲降息落地前美債利率和美元見底回升

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表:2019年和2024年“預防式”降息後,都從“寬鬆交易”逐步轉向“復甦交易”,長端利率和美元見底回升,黃金階段性回調,美股反彈

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表:美股2026年盈利預期仍在上修

資料來源:FactSet,中金公司研究部

圖表:港股降息前期彈性大於A股,“領先半步”

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

圖表:對於中國市場,降息非決定因素,國內基本面影響更大

資料來源:Wind,中金公司研究部

如果上文中提到的“過熱”情形出現,會強化和加快上述路徑,但也會造成後續更大的風險。

中國:信用週期受高基數影響或震盪甚至走弱,需要政策加大對沖力度

中國的信用週期在修復近一年之後,即將面臨高基數,大概率會走向震盪甚至放緩,除非政策進一步發力對沖。具體看,

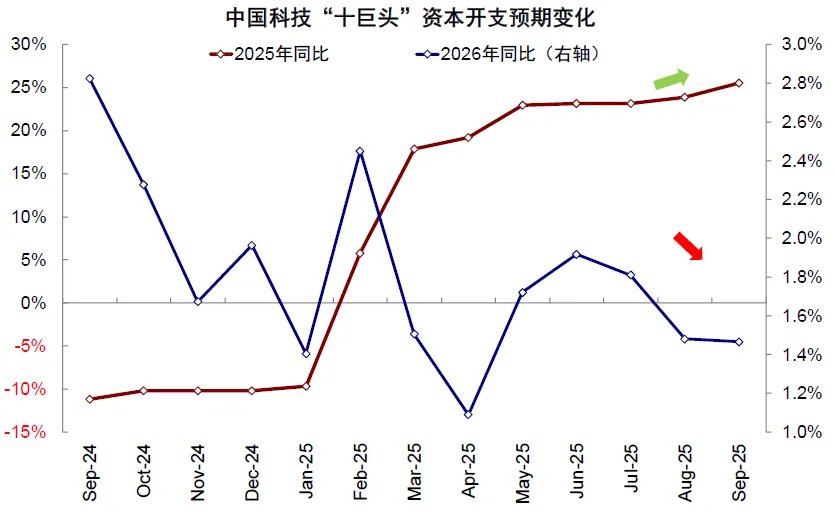

1)AI科技投資方興未艾。在這一點上中美是聯動和互通的,美國龍頭科技股2025全年的資本開支預期仍在上修,中國科技“十巨頭”[2]的2025全年資本開支預期增速也在年初轉正後持續升至9月的26%。2026全年資本開支增速雖從6月以來預期有所回落,由1.9%回落至1.5%,但在本月阿里巴巴釋放積極的投資信號後並未進一步下行。

圖表:中國科技“十巨頭”2025全年資本開支增速預期爲26%,2026年爲1.5%

資料來源:FactSet,中金公司研究部

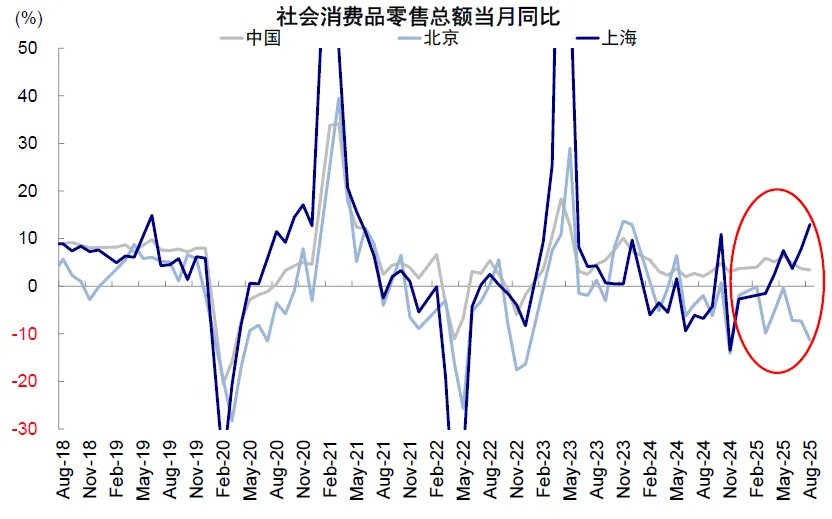

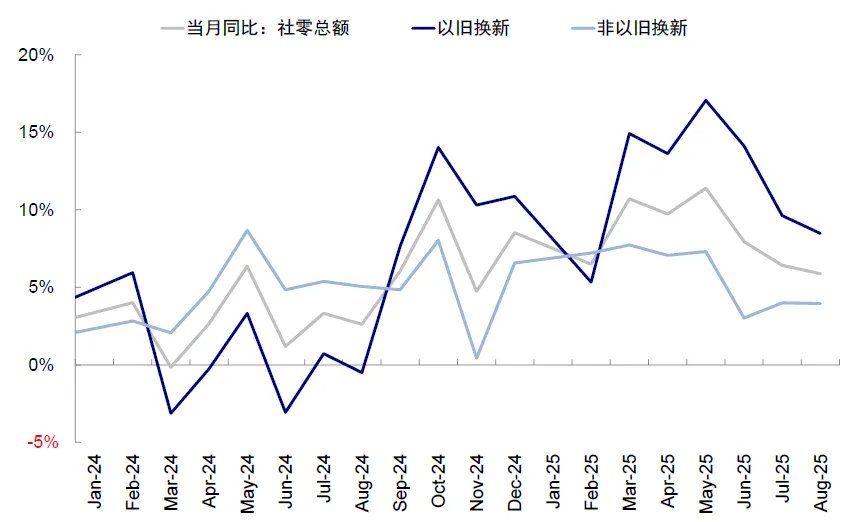

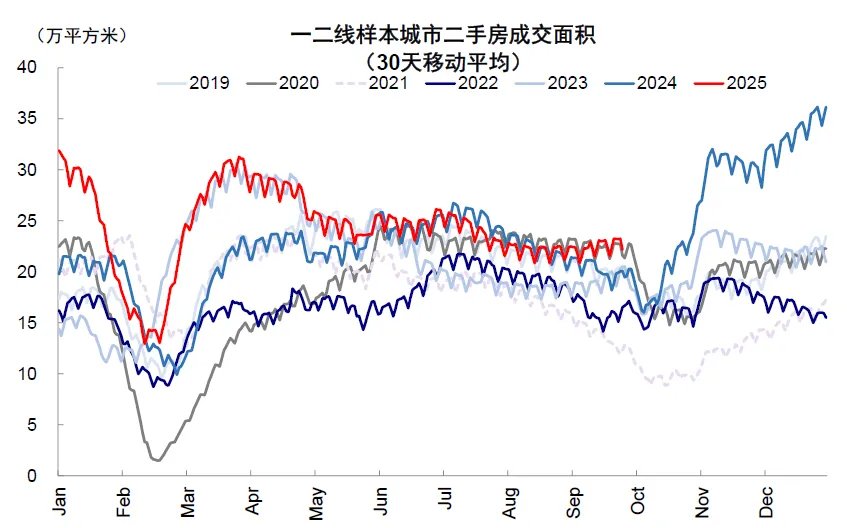

2)但私人傳統需求逐漸放緩,體現爲近期的地產、消費需求回落。8月社零同比連續3個月回落,增速較7月放緩0.3個百分點至3.4%,其中北京連續下滑3個月,同比增速由今年5月的0%大幅下滑至-11.4%;此外,受益於以舊換新政策的耐用消費品也將面臨補貼退坡、高基數和動能趨緩的影響;房地產銷售延續疲弱,8月新房及二手房總銷售面積較7月環比略降,其中北京8月初放開五環外限購後二手房價格環比仍下跌1.2%。基本面走弱或受私人信用收縮影響,8月新增私人信貸需求已經有轉弱跡象,除了有低基數的企業短期貸款外,企業中長期貸款、居民短期貸款、居民中長期貸款同比少增200億元~1000億元不等。去年9月之後,基數快速抬升,因此接下來社融存量同比增速也可能繼續回落,私人信用未來大概率會震盪甚至走弱。

圖表:上海和北京消費修復分化,低線城市消費整體更強

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:以舊換新政策退坡,汽車等耐用品消費增速下滑

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:二手房成交面積衝高回落

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:廣義財政赤字和私人部門社融脈衝或面臨拐點

資料來源:Wind,中金公司研究部

3)財政再度成爲影響整體信用週期走勢的關鍵,但財政也會面臨高基數問題。8月廣義財政收支已有放緩跡象,1-8月廣義財政支出同比從1-7月的9.3%回落至8.9%,由於財政發債前置,9-12月政府債剩餘額度較2024年同期發行量將減少1.9萬億元。根據中央和地方預算決議,2025年一般公共預算和政府性基金收支差額約爲14萬億元,近三年廣義實際財政赤字(不考慮調入資金及結轉結餘)平均佔收支差額的92%,按此估算的話9-12月廣義財政赤字可能約6.1萬億元,同比增幅僅7%,顯著低於1-8月的41.7%,這可能使得廣義財政赤字脈衝掉頭向下,無法對沖私人信用週期的放緩。

此外,財政收支的實際效果也面臨不確定性:其一,政府性基金收入達標壓力:2025年全國政府性基金預算收入增速目標爲0.7%,但地方土地出讓收入同比波動大,若土地收入繼續短收,可能壓縮地方財政支出空間。其二,存量資源盤活不確定性:地方財政依賴調入資金平衡預算,但規模有限,2024年一次性上繳轉向收益也不可持續,國有資源資產盤活力度可能減弱。其三,化債或擠佔實物工作量:2025年約8000億元專項債用於債務化解,另有多項資金用於土地收儲、銀行注資(如5000億元特別國債),防風險用途或削弱財政支出的實際乘數效應。

因此綜合看,面對基數走高和傳統需求放緩的拖累,需要政策四季度額外發力,否則信用週期大概率震盪甚至小幅走弱。

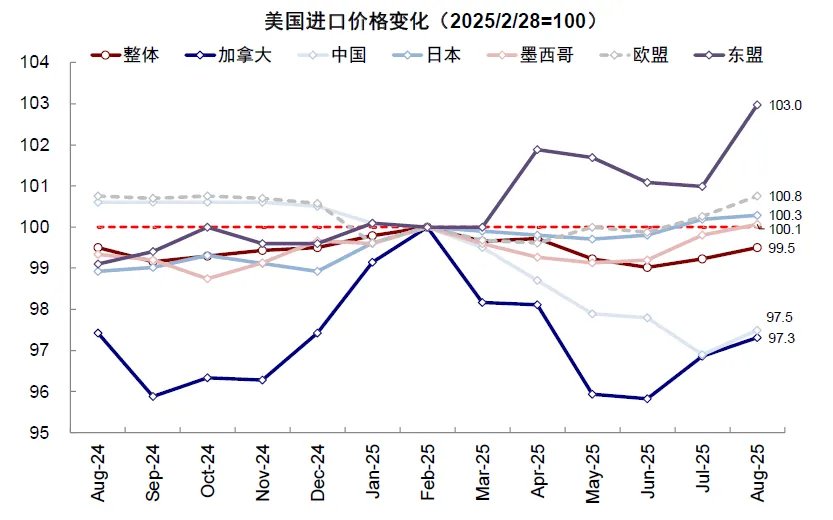

那政策發力的門檻在哪?就業和關稅可能是重要考量,但目前尚未出現特別緊迫的壓力。就業層面,2023年10月就業數據觸及2022年底以來的低點46.5後,中央政府宣佈增發1萬億元國債,就业数据随後企稳;2024年9月就業數據創2022年12月以來的最低點44.7,當月中央政治局召開會議分析研究當前經濟形勢和經濟工作,随後就业持续修复至2025年初。8月非製造業PMI的從業人員分項持平於7月的45.6,距此前低點仍有距離。關稅層面,4-8月美國自中國大陸進口商品價格回落1.2%,出口商主動降價的幅度約爲3.2%,但若考慮到中國大陸有效稅率抬升的幅度,則出口商實際承擔的比例僅爲11%。目前關稅談判進展仍在推進,也尚未出現大幅升級跡象,甚至市場預期有達成協議的緩和可能。當然,上述判断还需後续进展验证,需要重點關注10月中旬四中全會、季度政治局會議、APEC會議(10月31日-11月1日)、中美關稅談判(11月12日豁免截止)等關鍵時點。

圖表:2023年10月、2024年9月就業低點政策發力後均有改善

資料來源:Wind,中金公司研究部

圖表:美國進口價格中,來自中國大陸的商品進口價格回落,東盟更爲堅挺

資料來源:Haver,中金公司研究部

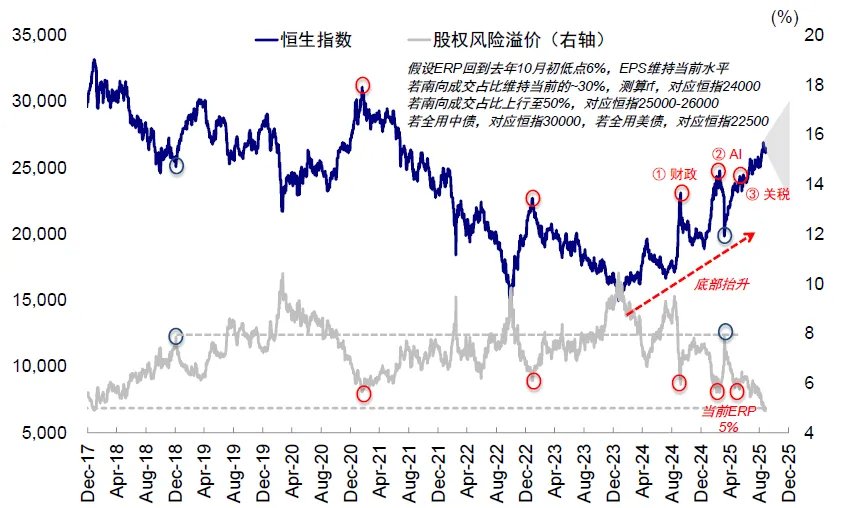

中國信用週期的拐點對中國AH兩地市場和行業選擇又有以下四點啓示:

1)由於市場樂觀情緒、市場流動性和居民存款入市的敘事仍在,因此如果僅是小幅的信用週期和經濟放緩,市場對政策託底的信心仍在,不至於破壞整體市場的趨勢,更多是高位震盪或小幅回調;2)但由於宏觀增長在信用週期走弱下難以很快有起色,反而會使得市場更多繼續圍繞景氣結構佈局,難以大幅切換到順週期和泛消費等低位股,所謂“高切低”(受美國需求改善拉動的除外),這也是目前市場預期的基準情形;3)外部意外衝擊(如關稅談判風險)和政策發力弱於或晚於預期的話,可能造成整體風險偏好更大的回撤,由此或引發降倉位式的獲利了結回調,也會損害景氣結構,市場會轉向分紅等防禦方向,回調後再提供更好介入機會;4)當然,如果政策意外發力超預期,如四季度降息兌現和財政加大支出力度,可以有效對沖信用週期放緩,這在支撐整體市場情緒的同時,也會促成風格上的高切低和往週期與消費的擴散,但目前看門檻依然較高。

圖表:市場可能繼續圍繞景氣結構佈局

資料來源:Bloomberg,中金公司研究部

本文作者:劉剛、楊萱庭、王牧遙,來源:中金點睛,原文標題:《中金:中美信用週期或再迎拐點》

風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。