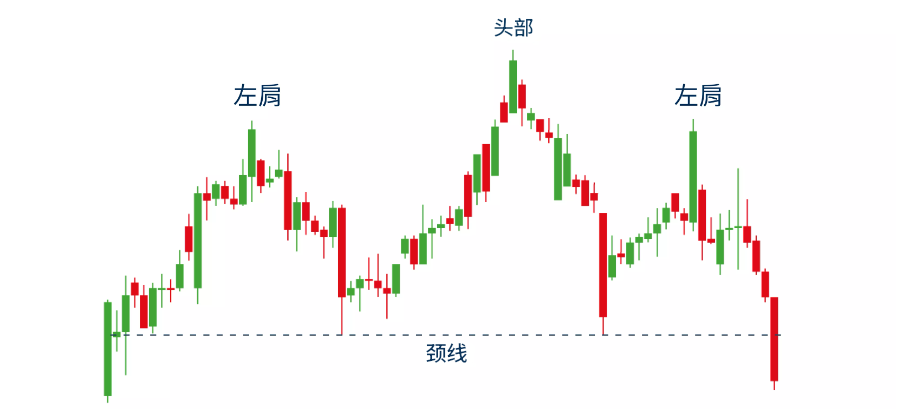

頭肩頂是一種典型的趨勢反轉形態,多出現於上升趨勢的尾端。它由三個依次排列的高點構成,中間的高點(即“頭部”)高於兩邊相對對稱的兩個高點(“左肩”和“右肩”)。形態完成後,往往預示着上漲趨勢即將結束,下跌趨勢可能開始。

頭肩頂的結構與形成邏輯

1.形態結構

一個標準的頭肩頂形態通常包括以下幾個關鍵組成部分:

| 組成部分 | 說明 |

| 左肩 | 上漲後的第一次回調形成的高點 |

| 頭部 | 突破左肩後的新高,但後續出現較大回調 |

| 右肩 | 反彈未能超過頭部高點,形成對稱的次高點 |

| 頸線(Neckline) | 連接左肩和右肩回調低點的直線,常用於判斷突破信號 |

📌 關鍵點:一旦價格有效跌破頸線,並伴隨放量確認,頭肩頂形態基本成立,往往意味着趨勢已經轉向。

2.形成邏輯

它不僅是圖形,更反映了市場多空力量的變化過程:

左肩階段:多頭主導市場,推動價格創新高;

頭部階段:多頭再度發力,但上漲動能開始減弱;

右肩階段:多頭試圖組織反攻,但高點無法超越頭部,顯示買盤意願減弱;

跌破頸線:空頭佔據上風,趨勢反轉確立。

這種形態展現了市場情緒由強轉弱的過程,因此具有較高的參考價值。

頭肩頂的賣出訊號

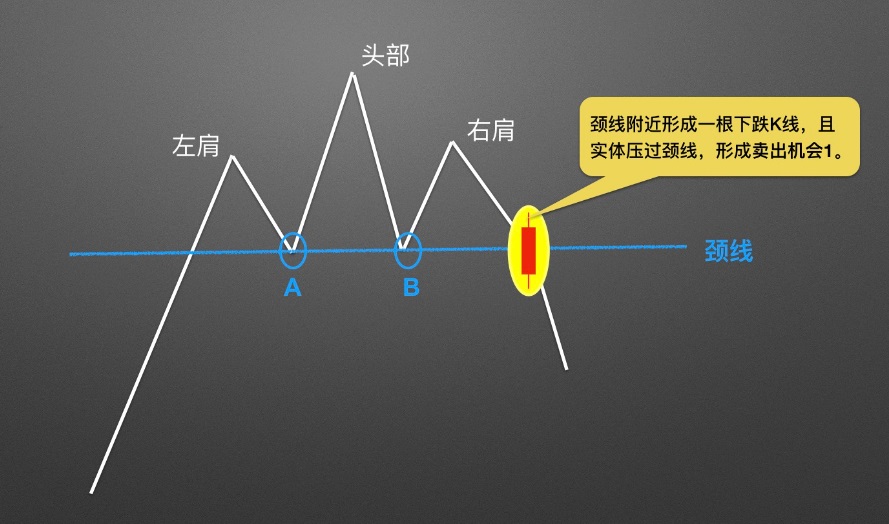

一般來說,頭肩頂形態提供了三次賣點機會。具體如下:

| 賣出機會 | 時機 | 信號 | 投資者操作建議 |

| 第一次 | K線突破頸線,紅色下跌線實體穿過頸線 | 看跌信號,後市大概率下跌 | 考慮減倉 |

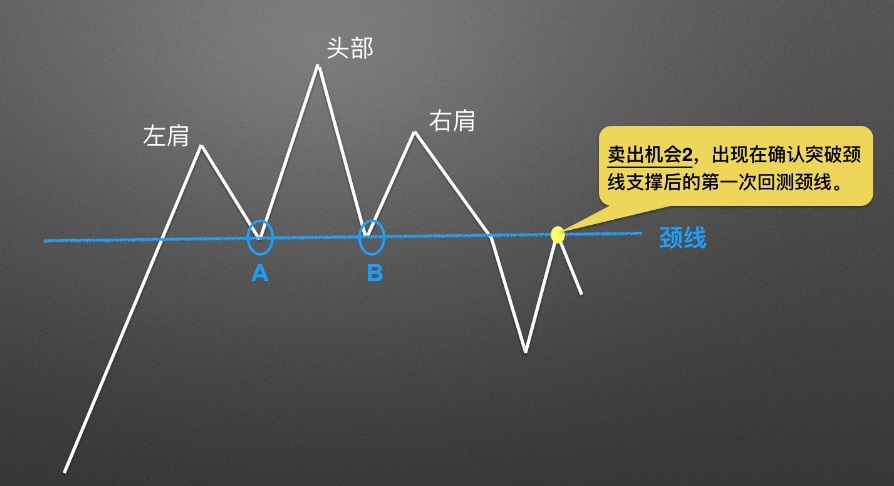

| 第二次 | 價格回撤至頸線附近後再次拐頭向下 | 頸線有效性確認,趨勢強化 | 及時止損或離場觀望 |

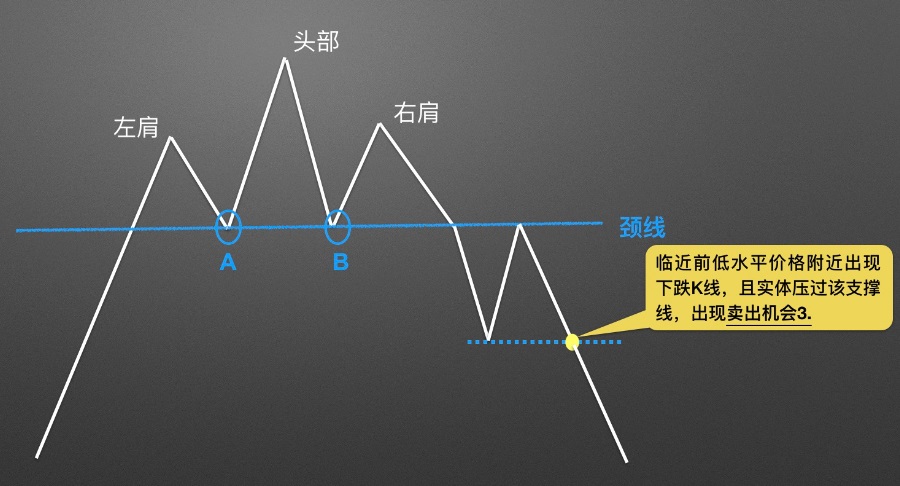

| 第三次 | 價格回測頸線後再次下跌突破臨近低點,成交量放大 | 下跌趨勢確認 | 進一步減少倉位或徹底離場 |

第一次賣點:當週K線突破頸線,出現紅色下跌線且實體穿過頸線,爲明確看跌信號,後市大概率下跌。

第二次賣點:價格突破頸線後若有上漲,回撤至頸線附近再次拐頭向下時構成。

第三次賣點:價格回測頸線後再次下跌突破臨近低點,若成交量放大則進一步確認下跌趨勢。

頭肩頂的目標價

該形態還能爲投資者提供潛在的目標價位參考。從頭部最高點到頸線的距離,通常被視爲股價下跌的目標幅度。計算公式爲:

目標位 = 頸線 -(頭部頂點 - 頸線)

也就是說,跌幅大致等於“頭部高度”,反映了形態反轉的力度。

舉例說明:例如,若頭部高點爲100元,頸線位於80元。

即目標價位約爲80-(100-80)=60元。

說明股價在跌破頸線後,可能會繼續下跌20元左右。

這一測算方法雖非絕對精準,但可在一定程度上爲投資者的風險控制和交易決策提供量化依據。

頭肩頂的變體

在實際走勢中,該形態並不總是標準的“對稱結構”。常見的變體包括:

傾斜頸線:頸線並非水平線,而是略有上揚或下傾;

右肩偏弱:右肩高點明顯低於左肩,預示空頭力量更強;

假突破:價格短暫跌破頸線後快速拉回,常見於震盪市。

因此,在實際操作中,應結合**成交量、K線形態、技術指標(如MACD、RSI)**進行綜合判斷。

頭肩頂適用的市場與週期

市場類型:廣泛適用於股票、期貨、外匯、加密貨幣等各類交易市場;

週期靈活:可出現在日線、周線甚至分鐘圖中,適用於不同風格的投資者(短線、波段、趨勢交易者均可參考);

反應及時:常用於識別中期或長期趨勢的轉折點,尤其適用於牛市轉熊市的預判。