從“十四五”到“十五五”,即將召開的二十屆四中全會將傳遞出哪些重大信號?鑑於《二〇三五年遠景目標》所提出的用“三個五年”基本實現社會主義現代化:“十四五”是開局起步,“十六五”是衝刺收官,“十五五”是承上啓下的關鍵五年。因此,四中全會的謀篇佈局也將圍繞着這一階段性要求,我們認爲有如下幾個方面值得重點關注:

一是發揮集中力量辦大事的制度優勢,在激烈國際競爭中贏得戰略主動。在新一輪科技革命和產業變革下,這既是總結“十四五”成果的深刻認識,也是前瞻性把握國際形勢發展變化的共識匯聚。

二是強國建設系統推進,金融強國建設有望作爲科技和製造業強國的協同戰略加快推進。“十四五”在推動科技和製造強國的同時,中央提出了加快金融強國建設的目標,尤其是今年以來人民幣升值和股市走強,彰顯出我國在金融領域定價權的提升,金融強國的戰略定位在“十五五”時期將更加清晰(可參考報告《從金融強國看“十五五”規劃》)。

三是把因地制宜發展生產力放在更加突出的戰略位置。針對“十四五”發展出現的一些問題,“十五五”發展新質生產力將更加註重其內在戰略的優先級,相對於傳統產業的轉型升級和新興產業的積極發展,我們認爲瞄準世界科技前沿,未來產業的超前佈局將具有更高的戰略基點(如量子信息、類腦智能、可控核聚變等,可參考報告《從新興支柱產業看“十五五”》)。

四是擴大內需更加強調保障和改善民生,提升消費率迎來綜合施策。在發展新質生產力之外,我們認爲解決有效需求不足是“十五五”集中力量辦大事的又一着力點,其實質性破題可能需要設定提升消費率的預期性指標,同時推動收入再分配和社保領域的改革,財政支出在結構上也將更大力度轉向民生和社保。

五是縱深推進全國統一大市場建設。隨着“十四五”時期“內卷式競爭”問題的凸顯,全國統一大市場建設正進入攻堅克難的關鍵階段,我們認爲圍繞着綜合整治行業無序、非理性競爭,“十五五”在破除地方保護和市場分割、加快建設高標準市場體系、以及推進高水平推外開放方面都將作系統部署。

同樣值得關注的是,本次會議將分析研究當前經濟形勢,可能會延續去年三中全會的做法,年內對宏觀政策進行動態調整。參考去年三中全會,全會分析了當時的經濟形勢,並於7月18日發佈的《公報》中強調“堅定不移實現全年經濟社會發展目標”,緊接着次日的國常會便統籌安排超長期特別國債資金支持“兩新”領域。考慮到下週即將公佈三季度增長數據,四中全會也即將圍繞當前經濟形勢進行討論,因此存在四季度對經濟工作作出針對性部署的可能性。

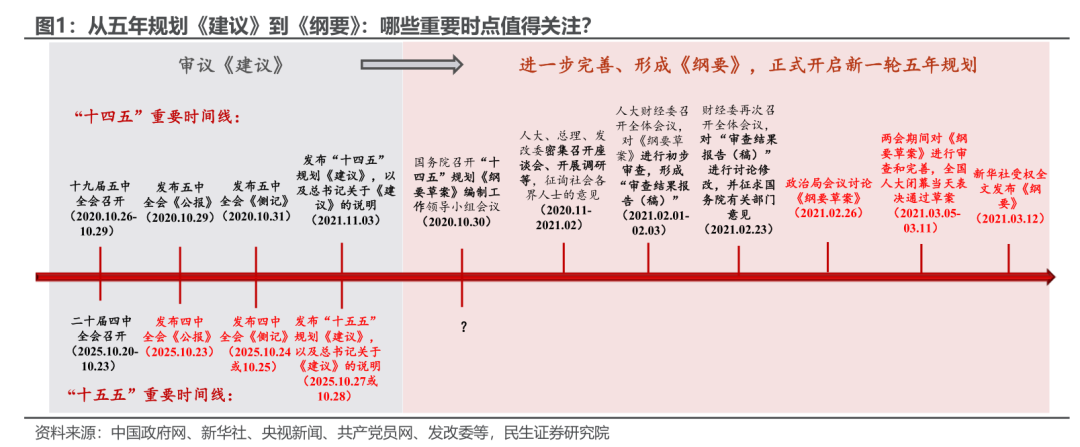

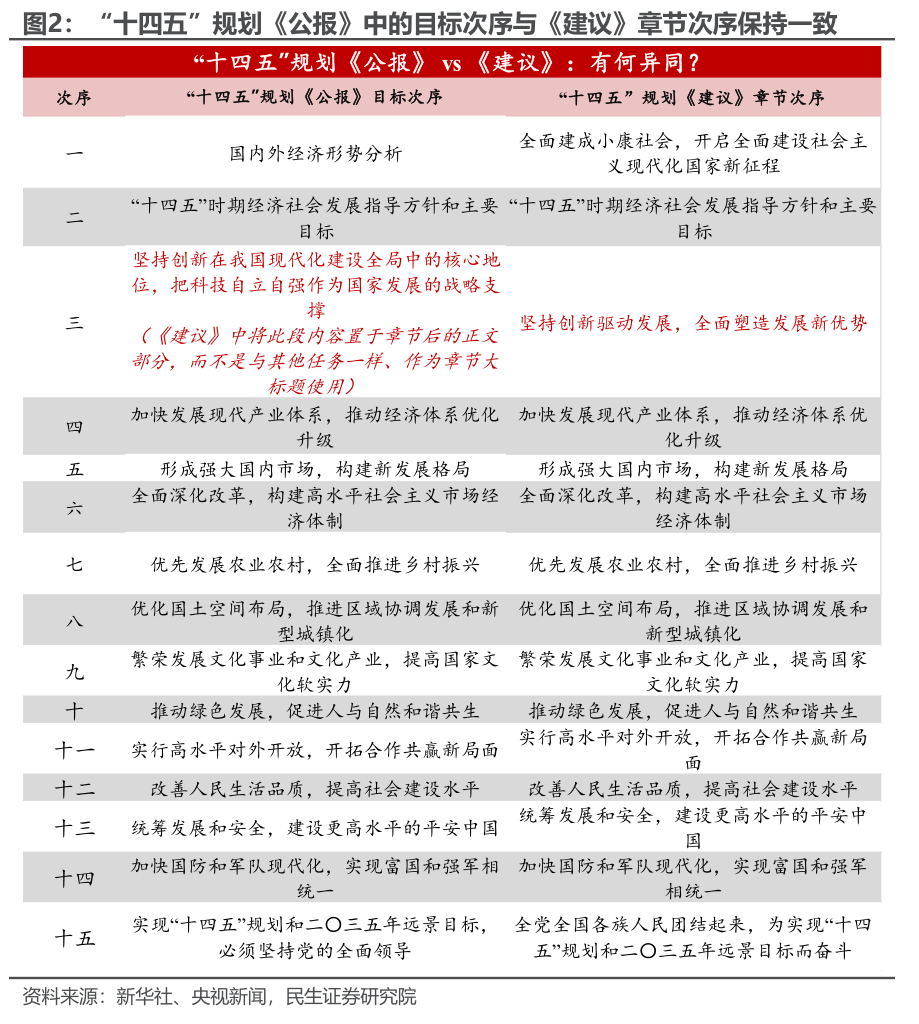

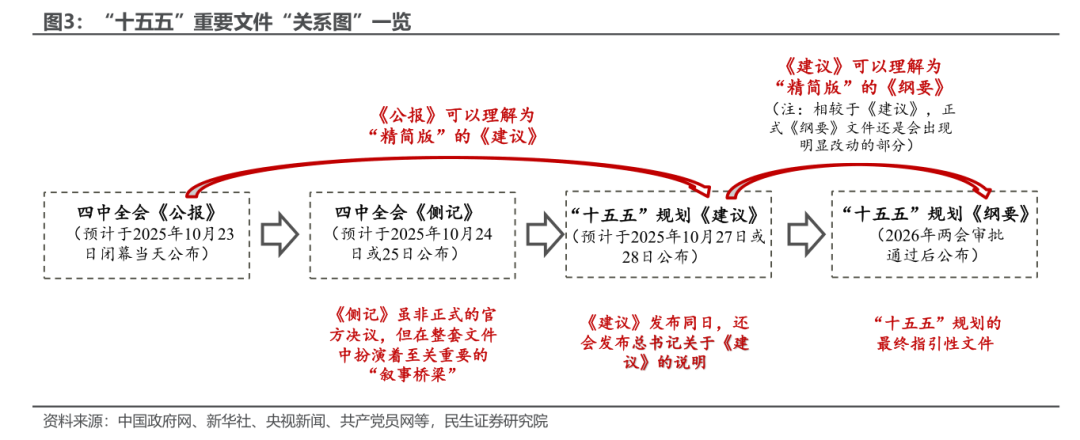

從流程上看,四中全會有兩份重磅文件將依次亮相,構建“十五五”政策方向的“路線圖”。參考五年前的時間線來看,四中全會前後有兩份文件值得重點關注:一是閉幕當天發佈的四中全會《公報》;二是幾天後公佈的“十五五”規劃《建議》全文。《公報》可視爲“內容提要”,與後續發佈的《建議》在目標次序與核心表述上基本保持一致,不過《建議》會對每一節內容提供更具體的政策部署舉措。

值得注意的是,《建議》稿“出爐”的同天還會公佈總書記關於《建議》的說明,通過該份說明,可以更清晰地瞭解五年規劃《建議》形成的全過程以及政策脈絡背後的深意與新意。

除此之外,紀實性的《側記》扮演着“敘事橋樑”的角色。四中全會《側記》發佈時間將於《公報》和《建議》兩份文件中間。雖然它並非正式決議,但通過生動的場景還原與思想對話,將宏大的戰略敘事轉化爲可感知的共識形成過程,從其中可更深入地透析頂層設計邏輯。

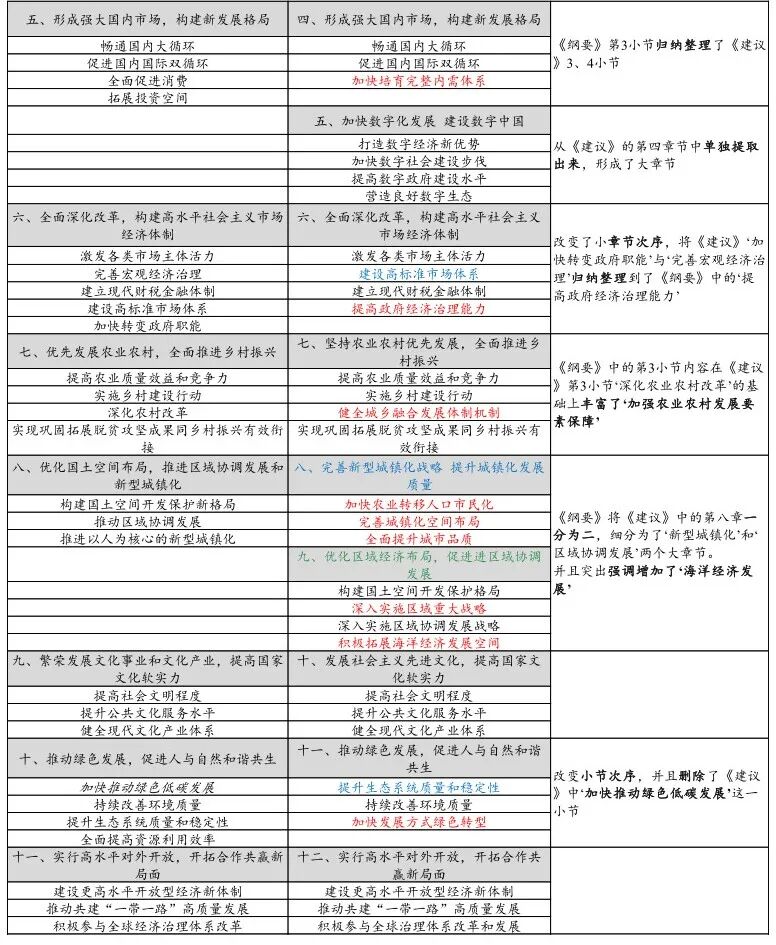

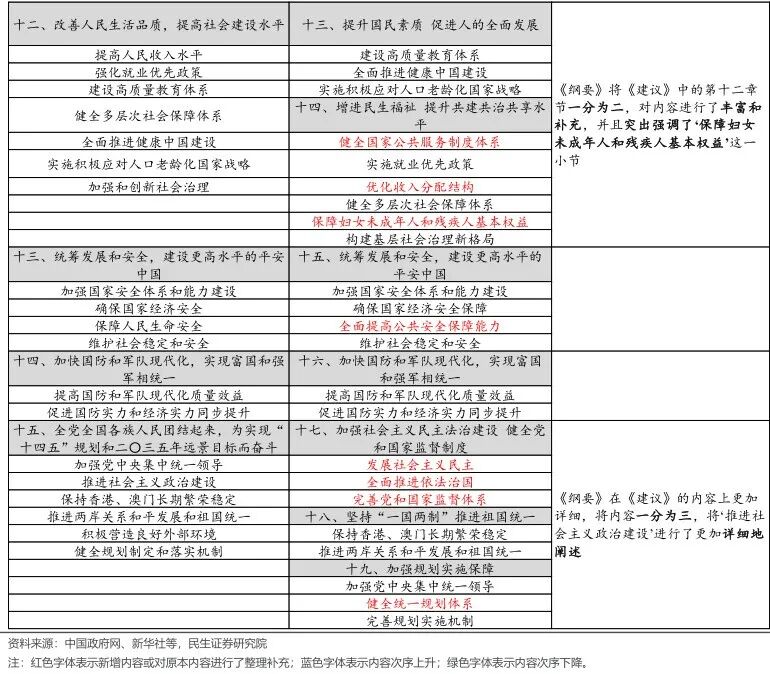

不過,四中全會的“十五五”規劃《建議》僅是序章,明年兩會出爐的《綱要》方爲最終綱領性文件。四中全會審議通過“十五五”規劃《建議》後,規劃文本将进入为期数月的精细化打磨阶段。參照歷史節奏(圖1),後续有四大关键节点值得追踪:

(1)2025年10月至2026年2月,決策層將密集對重點議題開展調研及召開座談會,發改委也會開展全民問計求策活動;

(2)2026年2月,人大財經委將召開全體會議,徵求國務院有關部門意見,對《綱要草案》進行討論修改;

(3)2026年2月底,政治局會議或將進一步討論《綱要草案》;

(4)2026年3月全國兩會期間,《綱要草案》的完善進入收尾階段,經全國人大表決通過後,正式對外發布“十五五”規劃《綱要》。

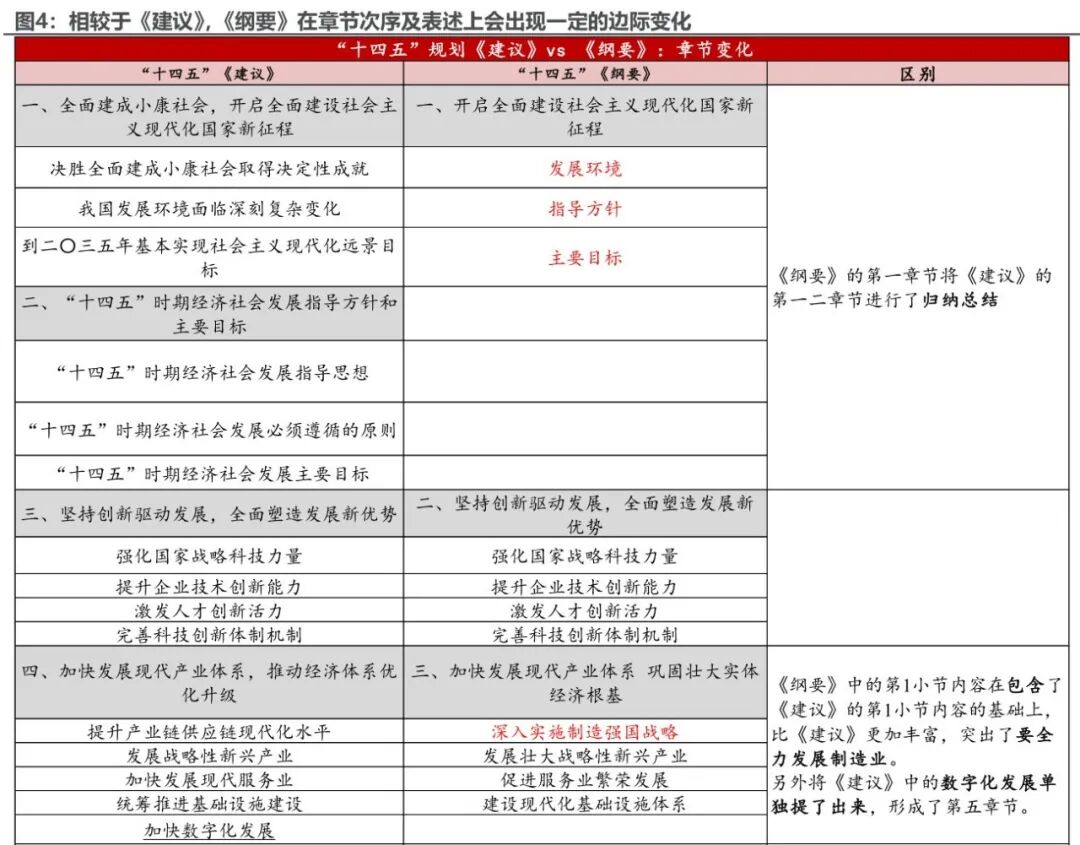

相較於《建議》,明年《綱要》會提出定量化目標。雖然《建議》暫不披露經濟增長等定量化指標,但考慮到2035年遠景藍圖以及“新質”成色下的潛在增速水平,我們認爲留待明年兩會公佈的經濟增長目標明顯下調的概率不大。

除此之外,《綱要》中部分章節的結構調整尤需關注。例如“十四五”期間,“數字化發展”從《建議》中的一小節、升格爲《綱要》獨立章節,精準預示了“十四五”規劃期內數字經濟的飛速增長。此類邊際變化,正是洞察國家戰略重心遷移的“信號燈”。

作者:陶川、鍾渝梅,來源:川閱全球宏觀,原文標題:《四中全會的新期待》

風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。