投资者开始定价贸易冲击在总量层面的边际平息,但是转口贸易成为常态,结构冲击仍会存在,资金定价回到基本面走势的特征也会逐步显现,而往后看总需求的下降与贸易缓和路径的反复都可能成为打破市场“宁静”的两大来源。需要提醒投资者的是,2025年Q1是科技突破引领市场风险偏好,而现在是市场风险偏好修复投资者风格阶段轮动科技主题,持续性可能较弱。而在这未破未立的尴尬期,其实新秩序与新故事一直在孕育:长效机制逐渐建立下的内需消费,对外贸易体系重塑下的中国优势制造,以及新的内需构建与人民币国际化进程下的金融领域新的扩张。

一、中美贸易谈判超预期后,各类资产对于缓和的定价也存在分化。

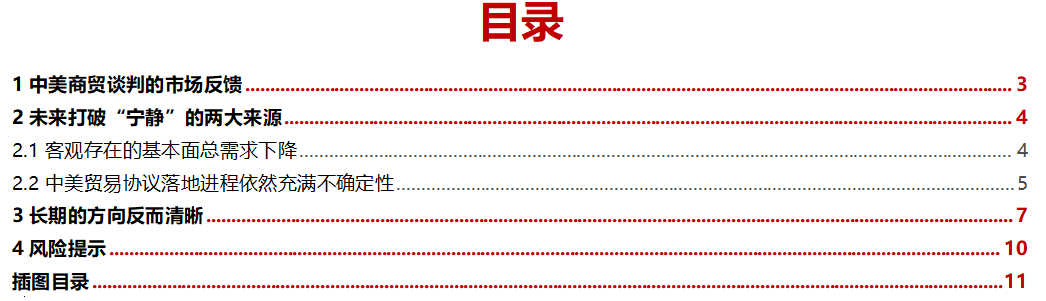

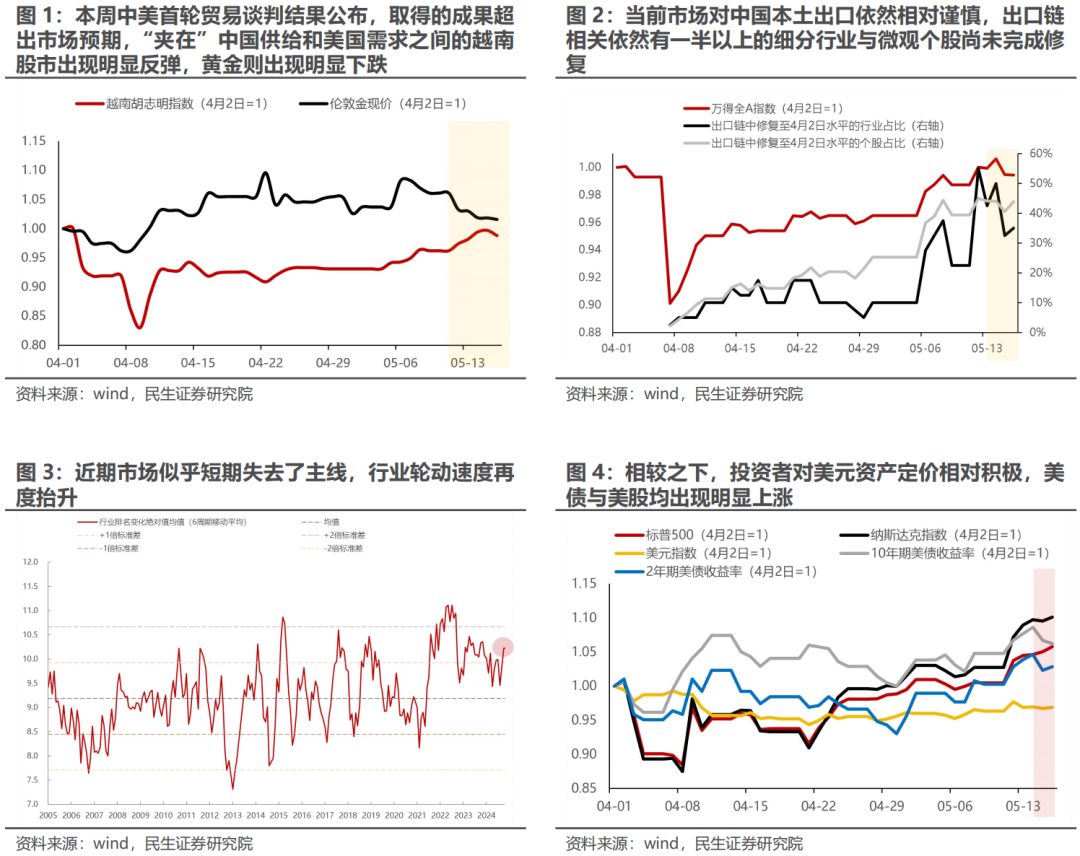

之前受损最严重的“夹在”中国供给和美国需求之间的越南股市出现明显反弹,基本回到4月2日前后水平,相较之下中国出口链中依然有超过一半的细分板块与个股尚未完成修复,投资者开始定价贸易冲击在总量层面的逐渐平息,但是转口贸易成为常态,结构冲击仍会存在。人民币和人民币资产(港股、A股)周度都出现了明显反弹,但对于A股市场整体而言,在周中修复至4月2日水平后连续出现回调,贸易冲当前中国企业的投融资环境与意愿有所修复“突缓和后市场反而失去主线,行业轮动速度重新抬升。美元资产表现较好,美债与美股出现明显上涨,美股实现了年初至今的由负转正,当然这背后也有一些美国自身其他利好消息的支撑(如4月通胀压力低于预期、特朗普政府在中东取得的外交成果等)。而受全球贸易不确定性收敛影响,前期表现出色的黄金出现连续回调。总结而言,我们前期提示的“全球两大国在冲突中货币贬值而资金流入中间货币的趋势不可持续”的逻辑得到了兑现,但也值得关注的是,由于A股前期受到事件情绪驱动带来的主题活跃力量正在退潮,资金定价回到基本面走势的特征会逐步显现。

二、往后看打破市场“宁静”的两大来源:总需求的下降与贸易缓和路径的反复。

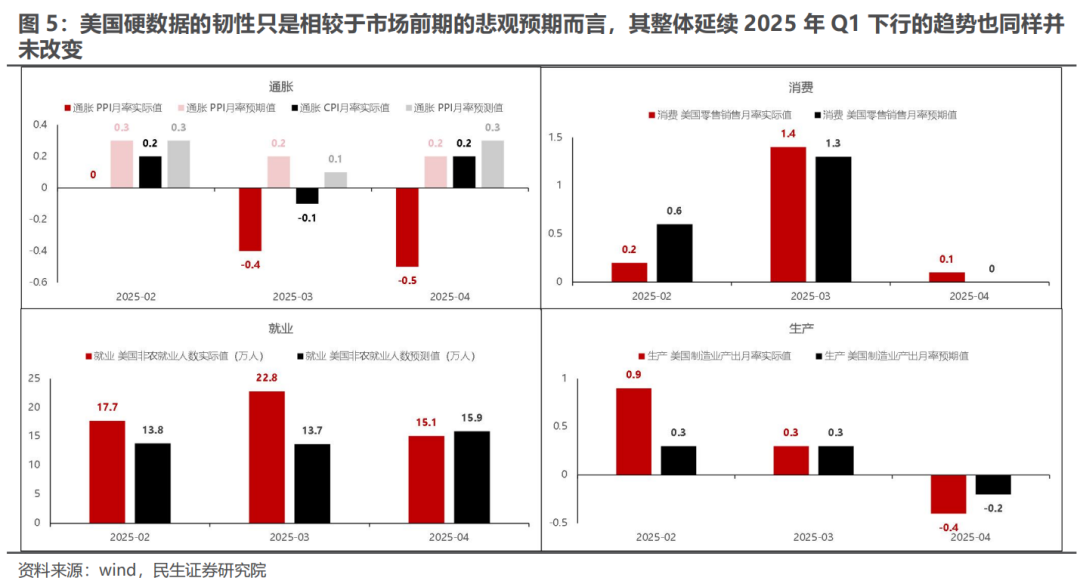

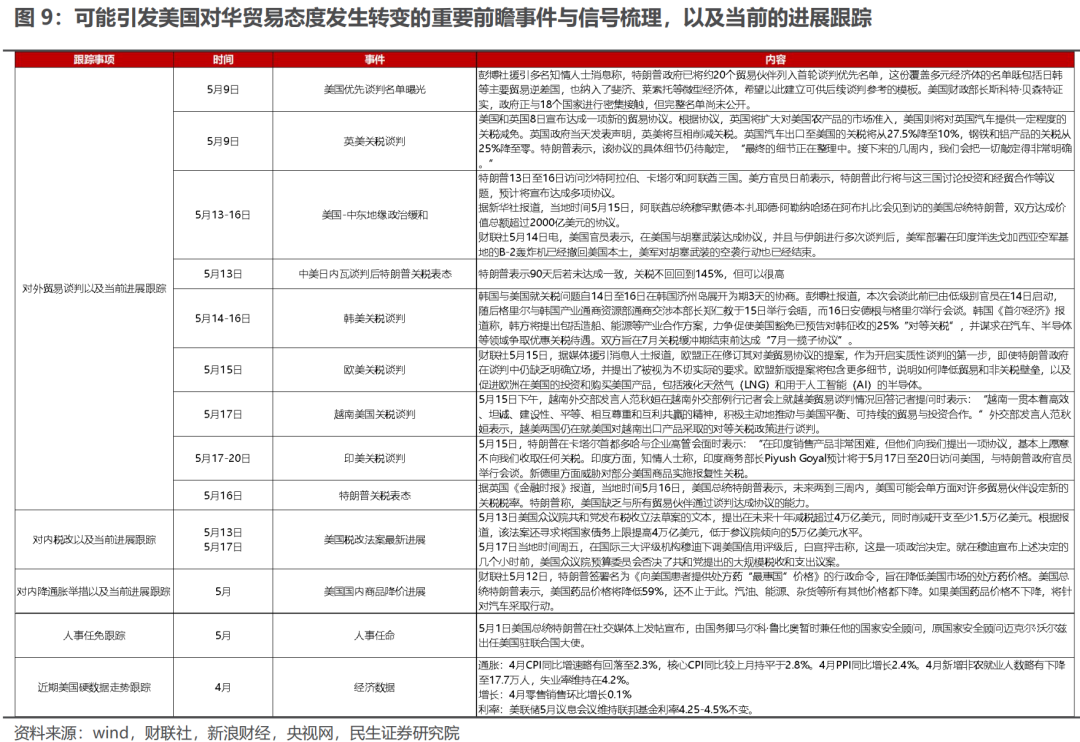

需要意识到的是,近期美国“软”数据仍在走弱,而所谓“硬”数据的韧性大多停留在拜登时期的特征,贸易和谈只是把经济从快速衰退预期中挽救,美国经济整体延续2025年Q1以来下行的趋势并未改变,而美联储对货币政策框架的调整也并不构成是其将短期内降息的信号;对中国而言,在前期政策脉冲逐渐褪去后,经济在抢出口下的上行难以被定价,而政策出台又反而需要基本面走弱。中美可能都存在青黄不接的时期,全球经济本身可能存在新老动能调换,美国重建供给+中国寻找需求都需要时间。与此同时,复盘2018年中美关税谈判过程,贸易缓和的实现路径上充满反复,并非是一蹴而就的过程。而事实上在本周中美商贸谈判后,美国BIS便升级了对华AI芯片出口的管制,意图为后续谈判增加自身筹码,本轮中美贸易博弈似乎远未结束,因此需要密切关注部分可能引发美国对华贸易态度发生转变的重要前瞻事件与信号:如贸易视角下美国与更多主流国家达成明显获利的贸易协议;国内事务视角中其降低通胀(如降低药品价格、降低油价等)、减税等关键事项的进展顺利;人事视角本轮谈判的美方主要代表人物财长贝森特的权利下放,而对华鹰派的官员重新走向台前;基本面视角美国硬数据仍具有明显韧性等。当然相较于美国,地产去金融化进入尾声的中国已经经历了压力测试,完整的供给能力也为未来需求构建创造了基础,中国资产的定价相对较低,在未来冲突中仍将具有韧性。

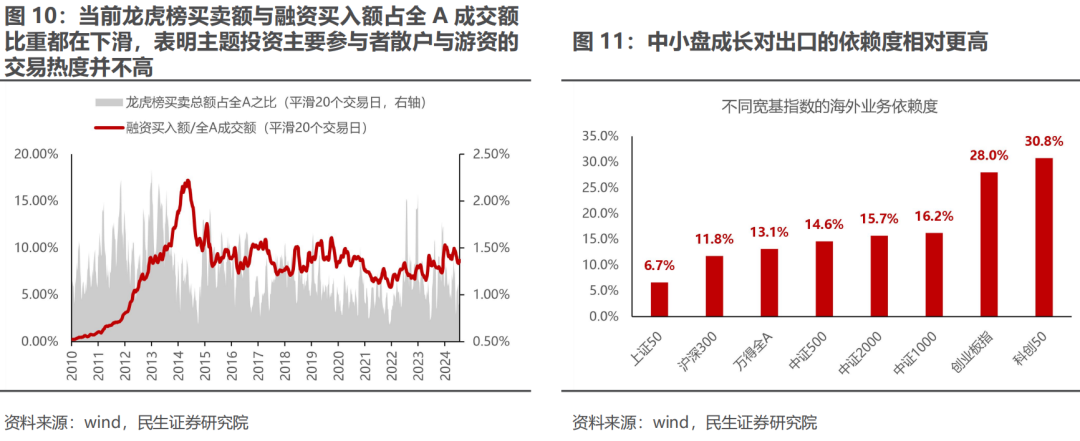

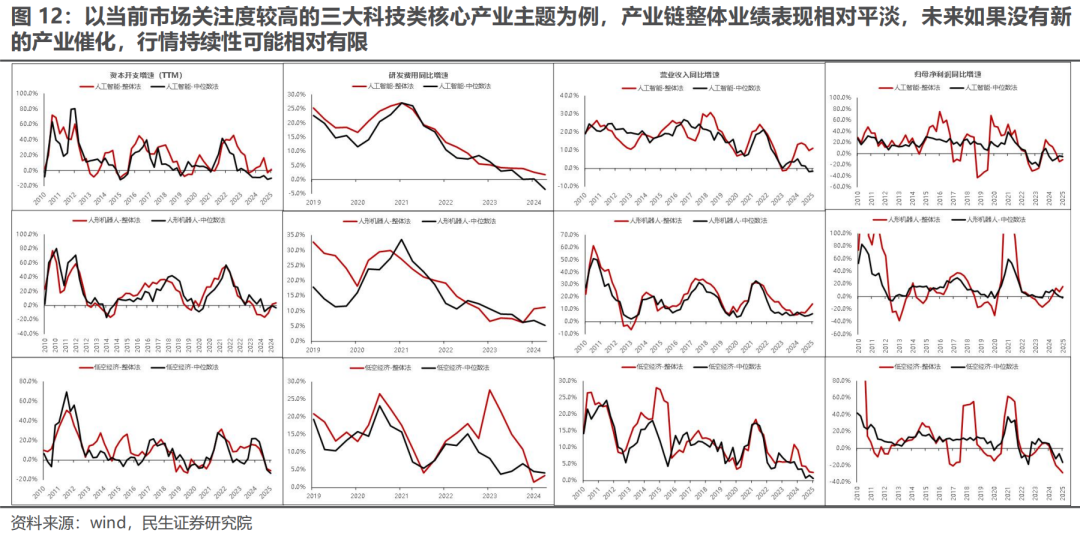

三、当下主题投资活跃,但力度未来很难回到一季度。

2025年Q1的主题行业具备诸多条件的共振:经济基本面预期企稳向上为科技制造业提供了盈利基本面,而主题行业本身又存在催化,甚至引领了中国资产重估的叙事。当前贸易冲击阶段平复,但是全球经济在关税冲突前就在放缓的趋势仍未改变,未来出口有新的扰动,中小盘成长由于对出口的暴露更高,表现波动也会明显放大;当下贸易和谈带来的信心修复,来源恰好是中国总量供给在全球的优势,而不是单一科技行业的突破,反而核心科技主题当下缺乏新产业催化做进一步支撑。总结来看,2025年Q1是科技突破引领市场风险偏好,而现在是市场风险偏好修复投资者风格阶段轮动科技主题,资产表现持续性较弱。

四、未破未立的尴尬,但新秩序,新故事一直在孕育。

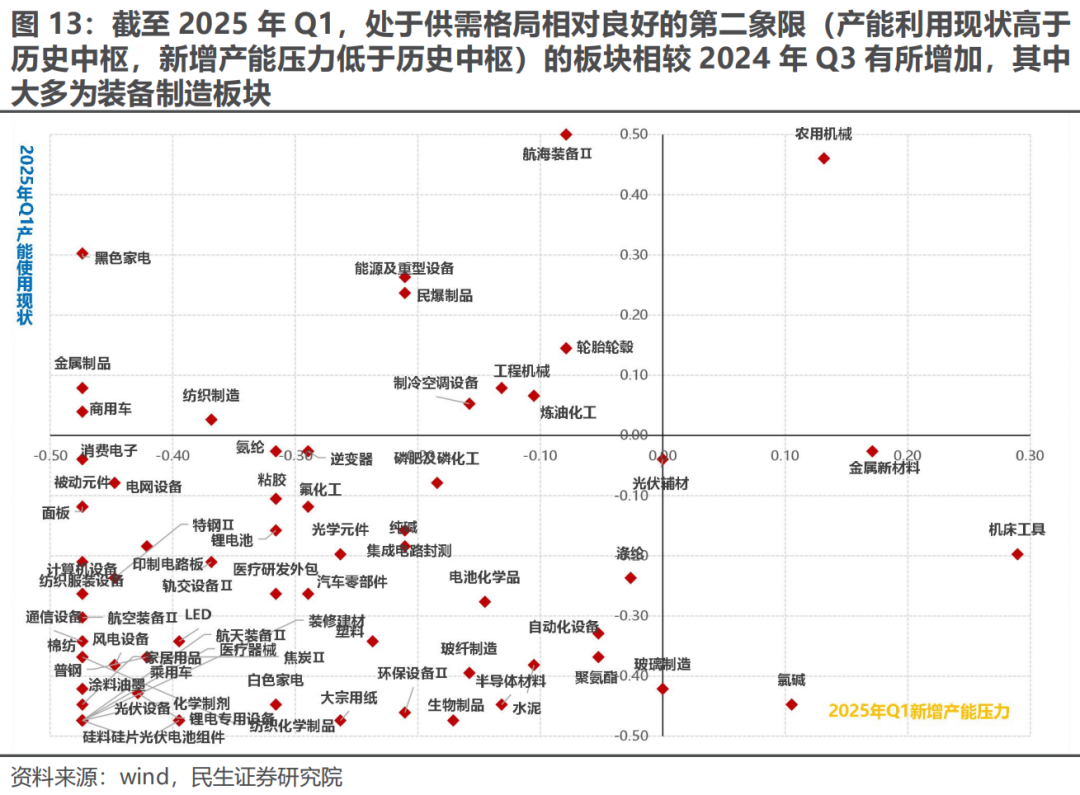

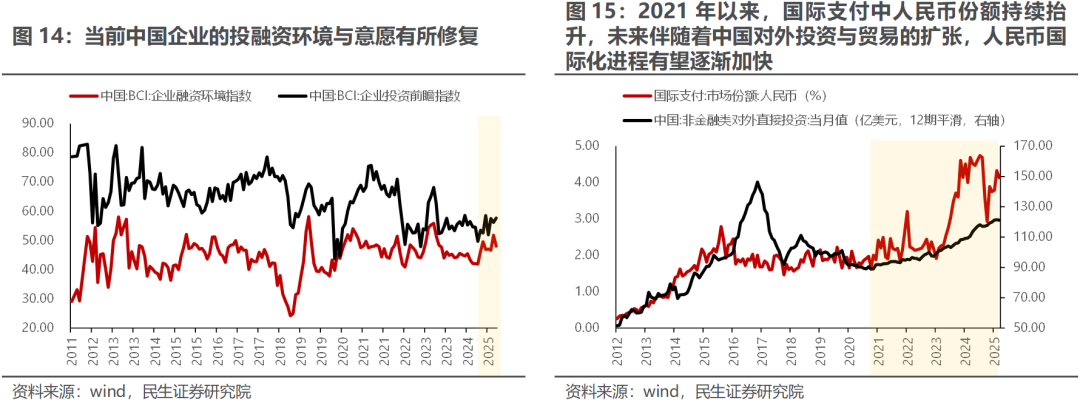

第一,内需消费长效机制的逐步建立下板块具备净利润增长、股息支付和估值提升三类收益来源,推荐家电、食品饮料、化妆品、潮玩、旅游休闲、游戏、线上零售等;详细分析可参考前期周报《修复之后,关注变化》。第二,中国对外贸易体系重塑下部分提前完成出清供需格局相对良好的中国优势产业的产能价值有望逐渐体现(机械设备、汽车整车制造等),同样在这一过程中,供给端具备明显约束的资源品也将迎来新的机遇(铜、铝、黄金);第三,随着经济转型的逐步推进与房地产的缓慢企稳,中国去金融化进程步入尾声,当前中国企业的投融资环境与意愿有所修复,而未来无论是构建新的内需增长范式抑或是中国外贸易体系重塑下人民币国际化进程的加速,都有望带动金融领域新的扩张,彼时金融板块基本面见底的时刻也将到来(银行、保险)。

风险提示:1)国内库存周期超预期波动。2)部分行业格局调整时间超预期。

报告正文

1 中美商贸谈判的市场反馈

1 中美商贸谈判的市场反馈

本周(2025年5月12日至2025年5月16日,下同)中美首轮贸易谈判结果公布,取得的成果超出市场预期,“夹在”中国供给和美国需求之间的越南股市出现明显反弹,黄金则出现明显下跌。对于A股市场而言则经历了先涨后跌,在修复至4月2日前后水平后出现回调,当前市场似乎短期失去了主线,行业轮动速度再度抬升至高位。值得一提的是,截至当前出口链相关(2024年海外业务占比超20%)依然有一半以上的细分行业与微观个股尚未完成修复,表明着当前市场对中国未来的本土出口依然相对谨慎。而相较之下,投资者对美元资产定价相对积极,美债与美股均出现明显上涨,当然这背后也存在一些美国自身其他利好消息的支撑,如4月CPI数据低于预期、美联储调整通胀框架、特朗普政府与中东达成系列投资协议等。

2 未来打破“宁静”的两大来源

2 未来打破“宁静”的两大来源

当下各类资产对全球关税冲突缓和的定价逐渐趋向一致,随着未来中美两国的重心可能也会阶段性转向国内,市场未来可能将进入宏观波动阶段性收敛的阶段,然而这一阶段似乎并不会长期持续,往后看两大核心变量有望成为市场波动率回归的来源。

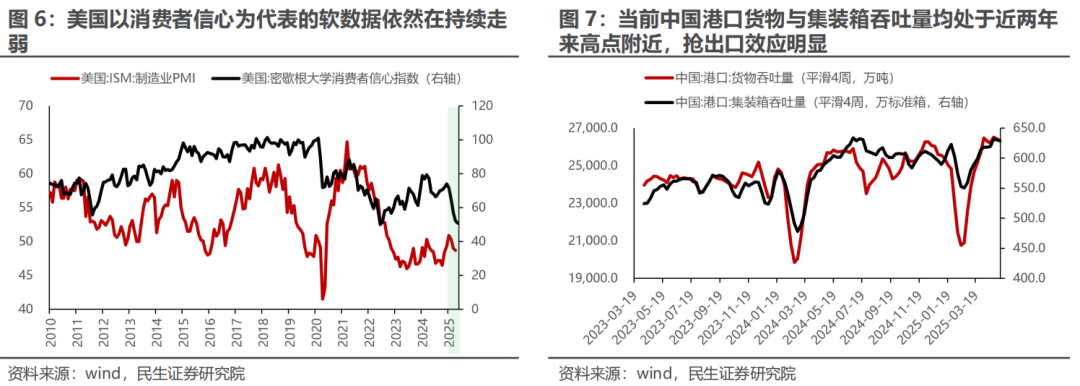

2.1客观存在的基本面总需求下降

需要意识到的是,近期美国软数据依然持续走弱,而硬数据的韧性只是相较于市场前期的悲观预期而言,其整体延续2025年Q1下行的趋势也同样并未改变;而对中国而言,随着前期政策脉冲逐渐褪去,新的刺激政策的观察周期受关税阶段性缓和与抢出口影响可能被拉长,这会导致未来经济逐渐面临下行压力到决策层出台政策对冲再到实际效果显现之间存在多个风险放大的换挡期。当然相较美国,中国拥有更多的应对机制与手段,中国资产可能更具韧性。

2.2中美贸易协议落地进程依然充满不确定性

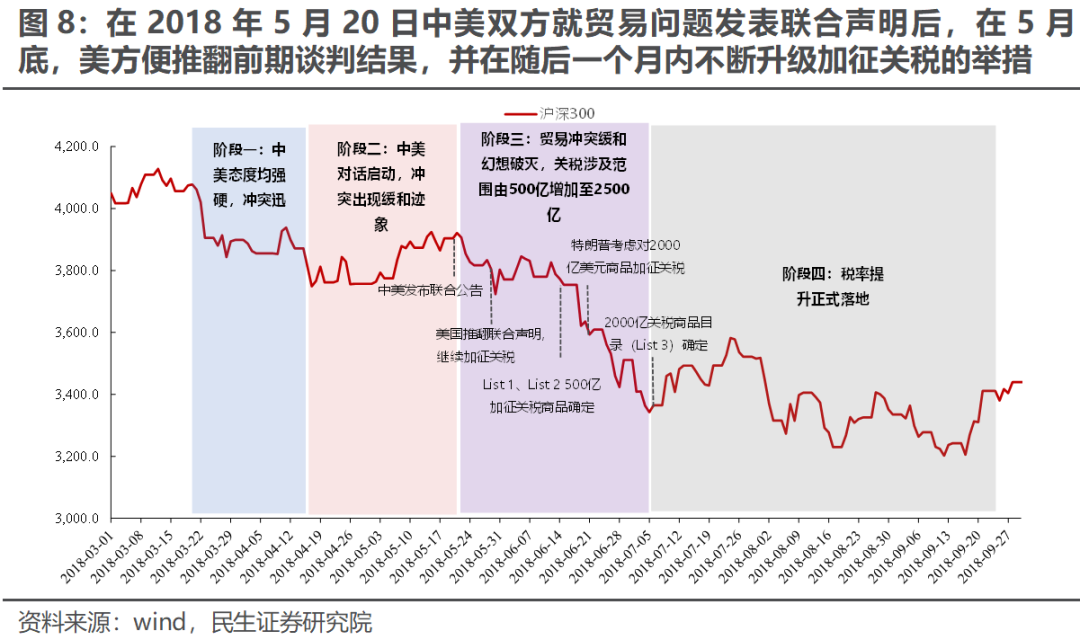

复盘2018年中美关税谈判过程,在2018年5月20日中美双方就贸易问题发表联合声明后,声明中提出将会采取一定措施来减少美国对话贸易逆差、在部分领域增加美国商品进口等,贸易冲突同样迎来阶段性缓和。然而在5月底,美方便推翻前期谈判结果,并在随后一个月内不断升级加征关税的举措,贸易谈判陷入拉锯战,并直到2020年初才真正达成阶段性的贸易协议。而事实上,在本周中美商贸谈判后,美国BIS便升级了对华AI芯片出口的管制,为后续谈判增加自身筹码,本轮中美贸易博弈似乎远未结束,往后看最直接的波动放大时刻便是特朗普在公开场合的新发言,当然这具有一定的不可测性,因此也同样要密切关注一些重要的前瞻事件与信号:如贸易视角下美国与更多国家达成新的贸易协议;国内事务视角中其降低药品价格、减税等关键事项的进展顺利;人事视角本轮谈判的美方主要任务贝森特的权利下放,对华鹰派的官员重新获得重视;基本面视角美国硬数据仍具有明显韧性等。

3 长期的方向反而清晰

3 长期的方向反而清晰

近期随着指数的逐渐修复,部分投资者关注度开始重新聚焦于市场能否回归4月前的交易特征与状态,即对主题投资、中小盘的交易热度回归开始报以期待。然而与2025年Q1经济基本面预期企稳向上,科技类主题投资存在明显的产业催化,投资者交易热情回归,以及中国资产重估叙事形成共识等多层因素共振不同,当前宏观波动率平稳的窗口期相对较短,主题投资主流参与者交易热度并不高;而主题投资本身一方面受行业轮动速度的加快影响比较难判断方向,难以出现广泛的赚钱效应;另一方面核心主题中由于缺乏业绩与新产业催化的进一步支撑,持续性可能也相对有限;与此同时,如果未来出口有新的扰动,中小盘成长由于对出口的暴露更高,市场波动也会明显放大。

在市场暂时步入短期缺乏催化,中期却又充满不确定性,各类资产又大多完成修复的“尴尬期”,基于政策博弈与主题投资可能都不是最优选择,而是更应当聚焦于一些中长期变化的确定性,而新的长期投资机遇也有望在此孕育:

第一,内需消费长效机制的逐步建立下板块具备净利润增长、股息支付和估值提升三类收益来源,推荐家电、食品饮料、化妆品、潮玩、旅游休闲、游戏、线上零售等,详细分析可参考前期周报《修复之后,关注变化》;

第二,中国对外贸易体系重塑下部分提前完成出清供需格局相对良好的中国优势产业的产能价值有望逐渐体现装备制造业(机械设备、汽车整车制造等),同样在这一过程中,供给端具备明显约束的资源品也将迎来新的机遇(铜、铝、黄金

第三,随着经济转型的逐步推进与房地产的缓慢企稳,中国去金融化进程步入尾声,当前中国企业的投融资环境与意愿有所修复,而未来无论是构建新的内需增长范式抑或是中国外贸易体系重塑下人民币国际化进程的加速,都有望带动金融领域新的扩张(银行、保险),彼时金融板块基本面见底的时刻也将到来。

4 风险提示

1) 国内库存周期超预期波动。库存周期往往基于历史数据对外进行判断,如果未来波动超出预期,尤其是出口压力传导至企业生产意愿走弱,补库行为未发生,这将对实物资产与顺周期制造业景气度形成打击。

2)部分行业格局调整时间超预期。如果部分行业的产业格局加速下行或出清时间超出预期,那么中期问题将在短期内提前暴露,进而一定程度上压制市场情绪。

本文来源:一凌策略研究,原文标题:《当下是相对不重要的丨民生策略》。

风险提示及免责条款 市场有风险,投资需谨慎。本文不构成个人投资建议,也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资,责任自负。