中芯国际港股发布2025第二季度未经审核业绩,25Q2收入22.09亿美元,同比+16.2%/环比-1.7%,超指引(环比下滑4-6%);毛利率20.4%,同比+6.5pcts/环比-2.1pcts,略超指引(18-20%)。客户备货需求延续至25Q3,25Q2出货量和稼动率环比稳健增长,公司指引25Q3出货和ASP均环比提升,但25Q4备货能见度或将有所降低。

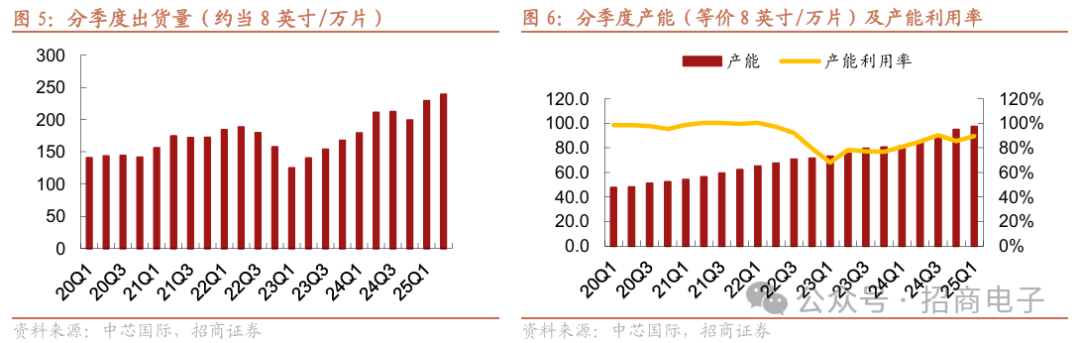

25Q2出货量环比稳健增长,产能利用率持续提升。25Q2收入22.09亿美元,同比+16.2%/环比-1.7%,超指引(环比下滑4-6%);毛利率20.4%,同比+6.5pcts/环比-2.1pcts,略超指引(18-20%);归母净利润1.32亿美元,同比-20%/环比-30%。25Q2折合8英寸晶圆出货量239万片,环比+4.3%,在国内外政策变化下,渠道加紧备货补库存的状况持续到25Q3,公司整体出货量环比增长明显;产能利用率92.5%,环比+2.9pcts;折合8英寸晶圆ASP环比-6.4%,生产波动、产品组合变化等导致单价下滑。

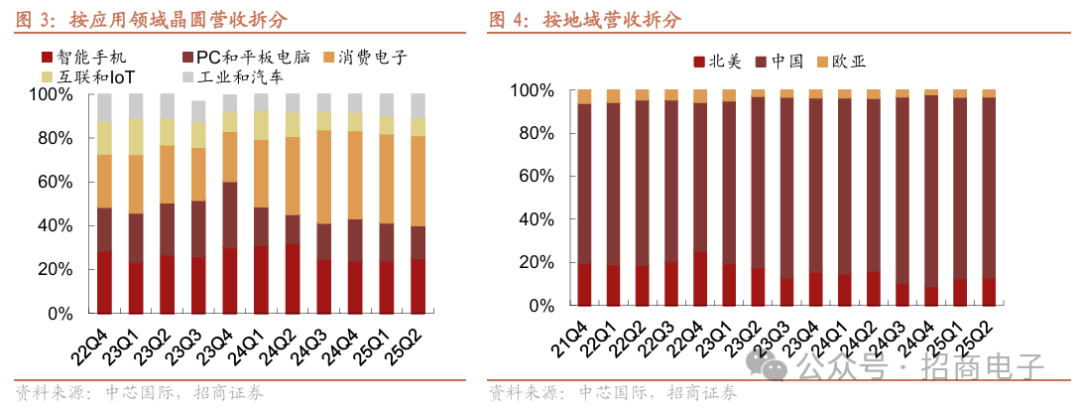

25Q2模拟芯片需求增长显著,图像传感器、射频、汽车电子等收入环比亦实现较好增长。25Q2智能手机、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车占比分别为25%、15%、41%、8%和11%,模拟芯片需求增长显著,手机快充、电源管理等领域模拟芯片客户加速国产替代,推动公司产能利用率提升;图像传感器和射频产品环比增长亦较好;公司汽车电子产品出货量持续稳步增长,模拟PMIC、图像传感器、嵌入式存储等车规芯片环比实现双位数百分比增长。

25Q3公司产品依然供不应求,25Q4能见度或将有所降低。1)业绩指引:25Q3预计收入环比增长5-7%,出货量和ASP预计均环比提升;毛利率18-20%,环比基本持平,主要系产出增加抵消了折旧上升的影响;2)行业景气度:前三季度客户提前拉货建立库存,信心较为强劲,公司产品仍供不应求;四季度急单和提前出货节奏预计放缓,导致订单和业绩能见度减弱,但预计不会对产能利用率产生明显影响。

风险提示:下游需求复苏不及预期,ASP短期波动,产能供过于求,设备交付不及预期,先进制程受制裁,折旧增加,产能扩张不及预期的风险。

后附2025Q2业绩说明会纪要全文

附录:中芯国际(港股)2025Q2业绩说明会纪要

时间:2025年8月8日

出席:联席首席执行官 赵海军

资深副总裁、财务负责人 吴俊峰

董事会秘书 郭光莉

会议纪要根据公开信息整理如下:

25Q2财务情况

销售收入:22.09亿美元,环比下降1.7%。

毛利率:20.4%,环比下降2.1个百分点。

经营利润:1.51亿美元,息税折旧及摊销前利润为11.29亿美元,息税折旧及摊销前利润率为51.1%。归属于本公司的应占利润为1.32亿美元。

公司总资产:494亿美元,其中库存资金131亿美元。

总负债:167亿美元,其中有息负债为119亿美元,总权益为327亿美元。有息债务权益比为36.5%,净债务权益比为-3.4%。

现金流:在二季度经营活动所得现金净额为10.7亿美元,投资活动所用现金净额为15.6亿美元,融资活动所得现金净额为9.58亿美元。

25H1财务情况

销售收入为44.56亿美元,同比增长22%。毛利率为21.4%,同比上升7.6个百分点。经营利润为4.6亿美元,息税折旧及摊销前利润为24.21亿美元,息税折旧及摊销前利润率为54.3%。归属于本公司的应占利润为3.21亿美元。

25Q3指引

销售收入:预计环比上升5%到7%。

毛利率:预计在18%到20%之间。

营运情况

第二季度,公司整体实现销售收入22.09亿美元,环比下降1.7%,其中ASP环比下降6.4%,而销售片数环比增长了4.3%至239万片折合8英寸标准逻辑晶圆,主要是因为在国内外政策变化的影响下,渠道加紧备货补库存,公司也积极配合客户保证出货,这样的情况一直持续到了三季度。

二季度销售收入以地区分类看,中国、美国、欧亚占比分别为84%、13%和3%,环比差别不大。

智能手机、电脑与平板、消费电子、互联与可穿戴、工业与汽车占比分别为25%、15%、41%、8%和11%,其中公司的汽车电子产品出货量持续稳步增长,主要收入贡献来自于模拟电源管理、图像传感器、逻辑嵌入式存储器以及控制器等诸多类型的车规芯片,二季度整体实现两成的环比增长。

8英寸和12英寸晶圆收入占比分别为24%和76%。8英寸晶圆收入绝对值环比增长了7%,产能利用率优于同业。

按平台看,模拟芯片需求增长显著,其中广泛应用于手机快充、电源管理等领域的模拟芯片,当前正处于国内企业加速替代海外份额的阶段。公司早期与这些国内客户深度合作,为其量身定制器件和工艺平台,因此在替代过程中获得增量订单,推动产能利用率继续爬升。此外,图像传感器平台收入环比增长超20%,射频环比收入也有较高的增幅。

二季度公司毛利率为20.4%,环比下降了2.1个百分点,主要原因是生产波动性、产品组合变化等因素带来的平均销售单价下降。产能利用率92.5%,环比增长了2.9个百分点。其中8英寸、12英寸产能利用率都得到了进一步的提升。截止至二季度末,公司折合8英寸标准逻辑月产能增加至99.1万片。

25H1财务情况

销售收入:44.56亿美元,同比增长22%。

毛利率:21.4%,同比增长7.6pcts。

资本开支:33.01亿美元。

25Q3指引

三季度公司给出的收入指引为环比增长5%-7%,其中出货数量和平均销售单价都预计上升。毛利率指引为18%-20%,与二季度的指引相比持平,主要是因为产出增加抵消了折旧上升带来的影响。

受行业传统淡季影响,前三季度配合客户提拉出货已建立一定库存,虽然客户信心仍然强劲,但四季度急单和提拉出货节奏会相对变缓,导致当前季度业绩能见度有所降低,四季度还不是看得非常清楚,公司正在全面收集客户反馈进行评估。此前担忧的关税政策硬着陆、刺激政策透支需求以及一些大众商品需求因价格上涨而衰退等风险在当下均未实际发生。由于公司整体仍处于供不应求状态,接下来变缓的量不会对产能利用率产生明显影响。

综上,根据上半年未经审核的财务数据和三季度的指引,在外部环境无重大变化的前提下,公司全年的目标依然是超过可比同业的平均值。

Q&A

Q:前面提及有几个平台非常强劲,包括模拟、CIS以及汽车,它的驱动力是什么?有多少是来自于补库存或是关税的不确定性带来的提前下单的影响,多少是国产替代或者China for China的影响?

A:我们也没有完全去看是否有特别精准的数字把这两部分分开,今年我们观察到,现在大家都已经知道各个手机公司正在修正年初的一些预测。预计今年年底全世界的手机的总量,包括功能机的总量和中国六七家手机的总产量与去年持平的,单机的价钱是下降的,但是可能是由于补贴各方面的原因,大家买中高档单机增多,用美元来计算全年的营收也是差不多的,我们在以单机数来算总量没怎么改变的前提下,今年供应我们手机市场的多出货的部分主要是中芯国际的客户市场份额的转换,总量不变,但是原来客户自己的市场份额没那么大,现在份额增长,所以中芯国际在手机出货量上增长,如果自身百分比没变,我们上半年总出货按照营业额来算增长了22%,说明中芯国际的客户在中芯国际这个地方至少增长了22%。

拉库存的部分主要是消费类的产品,因为大家要把这些产品用到所在地去。比如在关税没有增长之前,其实这些客户的终端销售在全世界各地,那最好是把这些各地一年的销售现在都拉过去。关税生效了之后也没有价钱上的影响,对中国客户影响不是特别的大。

所以第一个比例主要是因为我们的客户现在市场份额增大了,这个里面有两个原因,产业链的安全、地缘政治是一个考量,但真正的原因是这些客户现在种类提高,迭代速度变快,能够提供非常优秀的产品,这些产品大部分已经可以完美地替代原来在供应链上面的这一些IDM的产品。

另外就是中芯国际的客户,现在把很多原来单个的产品汇成一个整个的产品,或者把它封装成整个的产品,这样带来了一个放大效应,单一的产品在原来假如只占20%,但是由于把好几个芯片都附加到一个芯片上,其他芯片的份额被丢掉,所以总产值是增加的。

这个有很重要的意义,如果我们是紧接拉货的,那基本上到八九月份这部分会停下来,因为关税生效了,同时也知道大家到年底库存能卖到多少,八九月份建起来的量已经达到一个安全标准,再多就会有积压资金、库存增高等各方面的顾虑。但是我们现在看到中芯国际的订单状况,至少到10月份左右,依旧是供不应求的情况,我们产能还是不够用的,这说明大家取得的市场份额这个能力是可以持续的。

Q:由于今年关税的影响,第四季度是否会和往年一样存在季节性的情况?

A:10月份订单还是没办法满足,我们产能还是小于订单。分开来看,不确定性主要来自手机,大家年初的时候预计自己成长可能有10%或15%,并按照这样的规模来布局全年的备货,现在已经到了八九月份,如果大家在更改自己的全年预测,说今年没有增长,总手机的数量是一样的,那会不会就会觉得第四季要少下一点,因为今年的备货已经足够了,可能前8个月已经超过15%。但这对中芯国际可能是没有影响的,主要是两个原因。一个原因就是中芯国际以前的客户在整个市场的占比是比较小的,现在份额增加了,虽然这个份额并不是巨大的成长,但因为这些客户原来分量就比较小,所以份额成长一个百分点可能对他来说就是100%。

中芯国际在整个代工业占比也不是那么高,5%到7%左右,所以如果我们在整个份额里面增加一两个百分点,这对我们来讲也是非常大的一个增长。所以我们现在觉得需求是存在的,手机是个不确定性,但中芯国际的客户在手机里面的分量并不会因为季节的调整使得在中芯国际这边有明显的影响。第二个事情是中芯国际一直到10月份都是供不应求,实际上即便它增长了,我们也还是处在现在的负载状态。这部分拿掉可能只是中芯国际在自己的产能无法满足的部分又减少了,原来可能有余量,现在余量可能减少一点。所以我们虽然讲自己都看不清楚,这个看不清楚不是订单上的看不清楚,而是对于整个终端市场应用场景的变化,比如手机类的变化还不是很清楚,但中芯国际的订单相对还是信心很高的。

Q:想问一下公司是二季度的北美收入中直接向美国销售的比例是多少?如果美国提高进口关税,对公司的业务会有什么影响?

A:最新计算进口关税的方式,我们没有再征求客户的意见,在今年的五六月份的时候,两国政府都说未来要征非常高的惩罚性的关税。当时我记得可能是125%-145%或者更高,那个时候我们跟每个海外客户都进行了一轮对接,谈论这样会增加多少成本,在那边的影响有多大,后来得出的结论是整个影响小过客户的10%。如果中芯国际现在的营收是13%的话,那影响可能是13%的10%,也就是1.3%的,但现在又过了几个月的时间,大家做了更有余地的安排,可能这个影响会变得更少。因为原来有些客户中芯国际是唯一的供应商,必须遭受这样的影响。经过了这几个月的时间,大家要么是备足了今明两年的库存,要么就是有其他的供应商来替换这个部分,所以我觉得这个影响会变得更小。

Q:25Q2折旧摊销是环比下降6%的原因是什么?贵司提到25Q3折旧可能还会增加,能否说明后续对于折旧的展望以及对毛利率的影响?

A:首先随着新产能的逐步投产,集团整体的折旧总额是增加的,其次是因为25Q2产能利用率总体是上升的,move的总量也是上升的,所以单位营业成本里折旧下降。举个例子:如果一个工厂折旧是1万块钱,负载是50%,如果1万片只花了5000片生产材料的钱,这生产材料加上折旧的钱是总的成本,这个时候折旧的比例是比较高的。如果这个工厂做到100%负载,折旧还是原来的折旧的量,但生产资料、其他消耗性材料,人工成本增加了一倍,这个时候总成本里面折旧的比重是下降了的,且下降幅度比较大的。如果一个新工厂在标配的情况下,85%的利用率,一个全新的工厂在市场上大家都能做的水平,大概折旧在满载的情况下会占到60%的成本。如果利用率只做到了一半,折旧成本可能会占到80%多;但是如果利用率能够做到100%或者105%,折旧可能在整个成本里面只占了45%。

随着新产能的逐步投产,25Q3的折旧仍然会增加,而且折旧总额的增加幅度比较大,会对毛利率造成比较大的一个压力,25Q3毛利率指引是18%到20%,跟25Q2的指引基本一致的。主要是因为25Q3重点要维持一个比较高的产能利用率,使新增产能可以更多释放出来,从而抵消折旧上升对毛利率的影响。

Q:贵司此前提到计划进入功率器件市场,能否说明贵司在产品和客户层面的进展?近期AI服务器在持续进行电压等各方面升级,可能包括功率器件、模拟芯片都会有更多的机遇,能否介绍一下这方面的机遇?贵司又是如何看待的?

A:中芯国际在这方面经过长期的考虑,我们投入技术发展速度比较快、更小的节点上面去。在功率器件方面,有一段时间我们授权给外面同行去生产,来满足中芯国际客户的要求。但现在我们遇到的问题是,客户都不再是原来的单一小产品的客户,尤其是国外的IDM,他在跟中芯国际合作的时候,希望我们的产品种类要齐全,不单是提供比方说MCU、Analog,还要同时能够提供配套的分立器件。我们国内的终端客户在采购这些供应商的时候,也指定说不能只提供单一产品,而要提供整套的解决方案,那这就给我们提出一个挑战,我们不得不把这个部分加进来。原来我们觉得如果一个做快充芯片的公司,大概也就是做快充芯片了,现在它不是的,它是把这些要绑定在一起,包括分立器件、控制器和模拟的这些部分都要放在一起,提供一整套的解决方案。那中芯国际不得不做这件事,因为原来有基础,再加上管理,产线设备都比较先进,所以很快就把分立器件这个部分做起来了。现在已经成规模,处在一个供不应求的状态。我们主要是满足战略客户的要求,按照战略客户未来的部署,建立相应的产能,我们在分立器件方面不会建立客户不需要的多余产能到市场上去做竞争,基本是这样一个定位。

Q:目前8英寸的需求有比较好的改善,其新增的需求是否主要自于国内客户?在国际客户导入方面是否有新的进展,尤其是从时间进度层面来看,相关合作推进情况如何?

A:中芯8英寸产能的特点主要是满足客户的要求,不是按照市场配比建立产能。因为8英寸的产能在国际的代工行业大概1998年、1999年就二十五六年前就已经结束建设了,都是上个世纪,因为是按照摩尔定律来建设的,从250微米到180微米的时候,130还在用8英寸,但那都是上个世纪的事情。过了2001年之后,大家实际上摩尔定律都是在12寸上,就没有在8英寸上面。中芯大部分8英寸产能大部分是这几年建的,设备先进,工厂自动化,竞争有优势的。这是前提。我们目前这个8英寸的晶圆制造布局中,国外客户占据了主要的份额。然而,由于现在国内客户替代了原有IDM厂商的部分市场份额,导致我们目前处于供不应求的状态。这些国内客户其实原先就在我们这里生产,但每个月的需求量很小。举一个具体的例子:大概在两年前左右,做8英寸功率IC、功率管理芯片的公司,一个月能做2,000片8英寸晶圆,在当时算比较大的客户,这些公司都是未来的潜在龙头。但经过这两三年的快速成长,他们的需求现在都是一个月2万片起步的,都是以十倍的速度在增长。这种情况使得中芯国际现在培养了大量国内公司,数量达到几十家甚至上百家。但是,当每家公司的增速都如此迅猛时,我们的产能就一下子遇到了瓶颈。这就带来了一个关键问题:我们该如何平衡原有的国际大客户和这些快速增长的国内客户的需求?国际大客户原来就在我们这里做功率管理、功率IC、模拟、功率等产品。现在,他们不仅希望中芯国际继续做功率IC,还希望我们做功率器件、分立器件,以及需要开发其他新的产品。对此,我们会进行战略性的配合。

中芯国际的8英寸产能也并非绝对地一片都不增长了。我们不再进行原来那种大规模的产能扩张,但对于新增的需求,即那些已经在合作的大客户,如果他们原来做IC,现在想新增分立器件、GaN或SiC等产品,我们都会配合他们来开发和生产。

简单来说,我们8英寸业务当前的状况是,国际客户每个月的订单量和出货量超过国内客户50%以上,而且这个量未来预计还会进一步增长。同时,这些国际大客户需要导入的新产品,例如针对中国市场的功率器件和特殊器件,即我们常说的第三代半导体,如GaN或SiC,中芯国际也会配合他们的需求,建立相应的产能来支持发展。

另一方面,对于国内这些需求迅速增长的8英寸用户,我们现在正与他们紧密合作,目标是尽可能地将他们转移到12英寸的兼容产能上去。中芯国际近几年在建设12英寸产能时,已经建设了很多与8英寸工艺兼容的部分,包括增加了12英寸铝制程的产能。当然,12英寸的生产能力和技术水平比新的8英寸产能还要更好,所以现在客户导入的速度也比较快。我们观察到,在12英寸产线上运行原本属于8英寸节点的工艺,例如90纳米及以上的节点订单也在迅速增长。

Q:您先前提到预期第三季度的ASP将会提升。如果排除掉之前那种生产性波动的影响之外,我们在产品价格的本身上有没有提升或者未来提升的可能?因为考虑到公司目前的产能其实一直处于比较满负荷的状态,包括产品组合升级变化的因素存在涨价的可能性?

A:我们第三季度ASP上升的原因有两个:第一,我们没有涨价,但是本身的排列组合形成了上升,比如原来售价比较低的、有打折的12寸的Wafer现在没有打折了,那ASP实际销售就增长了,第二,我们开出的产能主要是12寸的部分,它单片的价钱除以2.25就是高过8英寸的,所以等于是12寸晶圆的百分比增加了。虽然8英寸也在增长,但是它相对百分比下降了,所以加权平均的ASP是上升的。

你提到的情况实际上包含了两个层面的问题:第一,我们的价格战略在目前供不应求的市场环境下,中芯国际有没有进行涨价?或者说,我们是否采取了‘只选贵的做,便宜的就不做’这种变相涨价的做法?我们未来如果要参与同业竞争,是否将面临是否要降价的选择?我们明确地说,涨价的事情我们没有做。回顾过去,即使在行业比较景气的2022年,我们也从来不是产业里第一家主动要求涨价的公司。但是,如果市场上出现可比的同业竞争者进行了涨价,那么基于市场情况,我们可能会考虑跟随。第二,由于我们的产能持续处于比较紧俏的状态,我们的策略是守住价钱。因此,中芯国际没有主动降价。唯一的例外情况是:在特殊的应用场景下,如果我们的客户遇到了其他同行降价竞争,导致其市场份额面临丢失的风险,即如果他不跟进降价,份额就会完全让给竞争对手。在这种情况下,为了支持我们的客户保持其市场份额,我们会与客户一起进行必要的价格调整。

Q:目前从国补关税这些层面来看,没有看到需求的透支,但如果区分不同的下游市场或者细分市场,它本身的订单能见度展望有没有差异?您提到公司本身没有主动去提价的预期,但是如果从客户层面来讲,他们自身的产品价格有没有进一步上涨的潜力?

A:先讲细分市场,我们看得比较准的第一个领域是终端,跟网络相关的,包括有线的或者是WIFI这些国内的客户替代率是非常高的。根据某些市场预估,到2028年左右,网络通信这部分国产替代差不多能做到接近完全覆盖。这意味着它将是替代速度最快、增长最显著的部分,虽然这部分在整个市场的体量上没有手机那么大,但对于中芯国际的订单而言,它已经是一个相当大的组成部分,并且最近增长势头也非常强劲。

我们看得比较准的第二个领域,是跟存储器配套相关的如NAND Flash、DRAM。当国内要大规模生产NAND Flash或DRAM这类存储器时,必然需要大量的配套芯片,尤其是控制器和外围的逻辑电路。由于这些存储器本身就在转向国内制造,因此其配套的核心逻辑电路,特别是控制器也必然随之转向国内生产。那这个量我们也是看得比较准的,它的量同样是比较大的。因为你们可能也覆盖国内的存储行业,知道哪些工厂规模很大,产能增长也很多。这些存储产能的增长,其配套的控制器和逻辑电路,都伴随着国内客户的成长,并且大部分都是在中芯国际进行加工的。因此,这同样带来了一个很大的、确定的业务量。另外,现在存储器的价钱也非常好。

手机市场的情况是:总量不增长,但也不会衰减。对全球来讲,一年大约是11亿到12亿部新机,再加上约2亿部的翻新机,这样总量维持在13亿到14亿部。其中,中国占据了7到9亿部。在这个总量不变的情况下,我观察到了降维的趋势:就是原来无线充电可能只在4000元的手机上才配备,现在也用到了2000到2500元的手机上了。这意味着高端的应用、更大的芯片、更多的芯片,正在应用到低端手机中。因此,它的总量也是增长的。所以,虽然手机销售的总量不增长,但是第一,中芯国际的客户在手机供应链中的份额在增长;第二,每部手机使用的硅片量在增长。因此,手机这部分业务也是看得比较准的。虽然不是非常大的增量,但它不会下降,并且会持续下去。

至于工业领域,今年中国市场的订单恢复很多。虽然国际市场的工业和汽车需求尚未恢复,库存可能还需要一段时间调整,但中芯国际在工业和汽车领域的业务量却在增长。原因就在于中国本土的工业需求和汽车需求非常强劲,并且中芯国际的客户在这些领域的份额占比正在提升,所以我们看到了业务量的增长。从长远来看,汽车产品的国产替代需要的时间很长,它不像网络和手机那样,只要性能和质量达标就能迅速替代。汽车领域需要更长的验证周期,顾虑也会更多一些。

公司在汽车领域的布局已取得阶段性进展,通过优化产能配置、技术升级和管理平台协同,实现了与客户的有效配合。尽管当前汽车业务占总营收比重维持在5%至6%的水平,且短期内难以快速提升至10%的目标占比,但仍保持稳定增长态势。需要指出的是,由于汽车行业认证周期较长,通常需要跨越两个产品周期,约26-30个月,导致业务增速相对缓慢。不过,该业务板块持续保持增长趋势,而非下滑。

Q:您刚提到的网络主要指的是哪些具体的产品类型?

A:具体产品方面,我们考察了民用领域的有线以太网以及无线Wifi和蓝牙等通信技术。在网络系统领域,包括基站通信、小区网络、工业应用及数据中心等场景,均面临大规模数据传输需求,涵盖无线与有线接入方式。当前该领域呈现两大显著特征:其一,产品技术迭代速度显著加快;其二,供应链格局更替频率明显提升。

Q:请问从23Q3至今,半导体行业已经历了近两年的温和上行周期,先后完成了补库存和需求回暖阶段。考虑到行业通常3-4年的周期特性,您认为后续行业景气度将维持平缓增长态势,还是存在周期性回落风险?在当前持续复苏较长时间的背景下,需要重点关注哪些关键因素来判断行业走势?

A:半导体周期始终与宏观经济周期密切相关。历史经验表明,行业波动往往源于系统性金融风险,而非半导体产业自身问题。例如,1998年东亚金融危机源于外汇债务危机,2008年美国次贷危机肇始于房地产泡沫破裂,2001年安然财务丑闻导致股市崩盘——这些事件均引发半导体行业持续数年的下行周期,但都与产业基本面无关。

基于当前宏观环境分析,国际权威报告显示:首先,全球经贸谈判进展顺利,今明两年爆发系统性经济危机的概率较低;其次,以美元计价的半导体行业整体规模预计将保持5%-6%的增速,其中AI相关代工领域增速更高;再者,考虑到存量产品年均3%-5%的价格折让,实际出货量增速将达到5%-8%。因此,除非出现极端"黑犀牛"事件,今明两年半导体行业将延续平稳增长态势。需要强调的是,这一预测已排除AI等新兴领域的特殊贡献,反映的是行业基础性增长动能。

Q:请问从8英寸和12英寸产线分别来看,三季度产能利用率是否将呈现稳中有升的态势?这种态势能否延续至下半年?

A:中芯国际当前运营数据表明,截至10月份,订单量持续超过产能,导致无法全部承接或立即投入生产。然而,公司公布的产能利用率维持在92%至93%的水平。这一现象存在明确的技术性原因:首先,公司必须固定配置相当比例的产能用于研发投入;其次,基于这一结构性安排,中芯国际的产能利用率在设计上存在上限,预计将长期维持在不超过95%的水平。这一运营策略反映了公司在产能规划与技术研发之间的战略性平衡。

Q:三季度产品稼动率,订单展望比较满,8英寸和12英寸稼动率下半年是否是稳中有增状态?

A:到10月看的非常明显,订单是比产能要高的,我们没办法把所有的订单都接进来或者立刻下线,我们中芯国际现在给到的产能利用率只有92-93%,原因是我们要拿出里面相当部分出来做研发,中芯国际的产能利用率永远不会超过95%;我们这么多年一直遵守一个非常中规中矩的谨慎的财务规则,只要设备进来了,它有这个能力就要算到产能里,哪怕很多产品没有在这个设备上做过,我们也放到分母里面,这个托累了我们。在一个新设备上,国内客户验证产品需要9个月,国际客户周期就更长,我们一直每年增长很大量,总产能有6-7万片没办法接单但是挂在产能上,所以我们就是有这样的一个负担。折旧也是一样,我们产生折旧的,不管它已经是进行生产,就挂在我们毛利率里,还是处在开办期里,算我们的折旧费用,但没算在毛利率里,它都是产生了,但这个设备不能做生产,因为还要等待各种产品做验证,每个产品都验证完了之后才可以做量产,这跟中芯自己做存储器的时候是不一样的,做存储器产品所以自己来担当成品率的质量和赔付,产品质量不好就降价打折卖,如果将来用到了人家的手机里,坏了就召回手机,自己赔手机的钱。我们现在不能做这件事,非常严格按照业界最高标准做,稼动率92-93%基本就是订单接不过来状态。

Q:稼动率维持高位,订单供不应求,会不会加速扩产?

A:中芯每年已经70-80亿美元资本开支,我们已经业界发展非常快的了,大家征求过股东意见,维持稳定、匀速直线发展,而不是跳跃性的。

本文来源于微信公众号“招商电子”;FOREXBNB编辑:文文。