“通脹並非不可避免,它實際上是央行的一種選擇。” 這是凱文·沃什在近日一檔播客節目中(Kevin Warsh)的核心觀點。他曾是2008年金融危機期間的美聯儲理事,也被認爲是下任美聯儲主席的有力競爭者。

在節目中,沃什強調,真正的通貨膨脹源於貨幣政策,是美聯儲的責任。中央銀行完全有能力控制通脹水平,而美聯儲已經偏離了其維護價格穩定的核心使命。他重申,衡量美聯儲是否稱職的標準,就是通脹是否低到無人提及的程度,而當前的狀況顯然未能達到這一標準。

沃什還深入探討了通貨膨脹的危險、量化寬鬆的遺留影響,以及美聯儲與財政政策日益增長的糾葛。他認爲,正是美聯儲在非危機時期大規模購買債券的行爲,助長了國會和總統的財政不負責任。他呼籲對本次嚴重的通貨膨脹進行徹底的事後評估。沃什還強調,美聯儲的獨立性正受到侵蝕,這不僅削弱了其應對經濟挑戰的能力,也爲通脹的持續埋下了隱患。

汲取了米爾頓·弗裏德曼、保羅·沃爾克和艾倫·格林斯潘等經濟巨擘的智慧,沃什對機構自滿情緒發出了嚴厲警告。他呼籲美聯儲進行一場“改革而非革命”,以重新聚焦於其最根本的職責。他強調,美聯儲的地位至關重要,且有能力進行自我改革,但需正視並解決棘手的戰略問題,而非逃避。

儘管面臨諸多挑戰,沃什對美國的經濟未來仍持樂觀態度,認爲美國正站在一場前所未有的“生產力大繁榮”的邊緣,經濟將由創新、生產力和美國人民持久的活力所驅動。

以下爲訪談亮點:

我相信米爾頓·弗裏德曼的觀點,也同意你所說的,通脹是一種選擇。 我認爲我們這個行業裏的一些人覺得這很容易,覺得一切盡在掌握,因爲我們已經非常擅長這項工作了。我們可能都對這項工作有點自滿了,但遵循基本原則並不那麼容易。我懷疑,正是由於近期的2008年和2020年兩次危機,我們才疏忽了重點。 我認爲貨幣與貨幣政策是有關係的,但它一直未被納入討論。我認爲這是此次大通脹捲土重來的部分原因。 不停地這兒印一萬億,那兒印一萬億,最終是要付出代價的。 我和許多同事之所以支持它(QE1),是基於一個共識:在下一次危機到來之前,要把這些危險的工具重新鎖回工具箱裏。但我們從未真正做到這一點……但從那一刻到現在,中央銀行一直佔據着新聞頭版。 重要的是,我們需要讓美聯儲這樣的機構恢復到它曾經的狀態——一個在大多數時候處於旁觀位置,僅在特定情況下發揮作用的機構。 如果你在超過十年的時間裏都把每一天當作危機來對待,那麼當真正的危機來臨時,你就不得不突破更多底線,更多地參與體制外的事務。這樣做的後果是,你會看到這個本應是世界上首要且最重要的機構(美聯儲)的地位受到侵蝕。 這是一個歷史性的、危險的問題。它將本屬於財政政策的責任和問責制,轉移給了央行。 如果我們每年的增長率能比國會預算辦公室(以及大多數預測機構)的預測高出1個百分點,就將爲聯邦政府的金庫帶來4.5萬億美元的額外收入。這是化解這些負債的好辦法,所以現在還不算太晚。 我認爲本屆政府接手的是一個財政和貨幣方面的爛攤子,而政府有責任擺脫這個爛攤子。 我们希望财政部和美聯儲能达成某种协议,就像1951年那樣。誰該對什麼負責?誰來管理利率?是美聯儲。誰來處理財務賬目?是財政部。 這個國家正處於一場生產力繁榮的邊緣。在我看來,即將到來的生產力繁榮,將會使20世紀80年代都相形見絀。 美聯儲不需要一场革命,在過去十年裏,它已經經歷了一場變革,現在需要的是一定程度的修復。 當央行解決通脹問題,再次實現物價穩定。屆時,世界其他地方可能依然不喜歡我們,但他們會再次審視美國,並得出結論:儘管對美國有諸多非議,但他們的經濟增長更快,而那正是我們應該投資的地方。 我相信,這項(監管)稅收正在逐步取消……人們,尤其是美國人,適應新技術並蓬勃發展的能力被低估了,而這種能力是非常真實的。

以下爲訪談全文:

沃什:美聯儲的自我改革對於其未來至關重要

Peter Robinson:

一個多世紀以來,美聯儲系統一直肩負着維持物價穩定、抗擊通貨膨脹的使命。美聯儲表現如何?我們今天的嘉賓認爲,其表現不盡如人意。凱文·沃什作客《不尋常的知識》。

歡迎來到《不尋常的知識》,我是彼得·羅賓遜。凱文·沃什是紐約州北部人,他在斯坦福大學獲得本科學位,在哈佛大學獲得法學學位。沃什先生的職業生涯早期是在華爾街和華盛頓度過的。2006年,喬治·W·布什總統任命他爲美聯儲理事會成員,並任職至2011年。值得注意的是,沃什先生在2008年金融危機——半個多世紀以來最嚴重的金融危機——期間擔任美聯儲官員。目前,沃什先生在紐約的一家投資公司工作,同時也是斯坦福大學胡佛研究所的研究員。

Kevin Warsh:

很高興回來。你隱瞞了最重要的事情,那就是我爲之工作的投資公司,以及那位世界歷史上最偉大的投資者——斯坦·德魯肯米勒。但你一直對此保密,我很感激。我只是想借機誇一下我的朋友。

Peter Robinson:

部分原因也是我希望他遲早能上我們的節目,所以我們就先從討好他開始吧。凱文,第一個問題。美聯儲成立於一個多世紀前,是負責維持美元價值的國內機構。引用已故傳奇投資者查理·芒格的話:“破壞了貨幣,天知道會發生什麼。”

第二段引述,來自你今年四月對三十人小組(Group of Thirty)這個銀行家組織發表的講話。我從中摘錄了你對當今美聯儲的描述:“機構偏離、未能履行其法定使命、助長聯邦開支激增、角色過度膨脹以及績效不佳。”凱文·沃什,你正在攻擊一個神聖的機構,一個我們每個人每天都依賴的機構,它關係到我們所掙和所花費的錢的信譽。你究竟在做什麼?

Kevin Warsh:

在中央銀行領域,我們被教導要把批評意見藏在心裏,彼得。所以在那次講話中,我顯然做得不是很好。彼得,我覺得那更像是一封情書,而不是冷冰冰的批評。你可能沒把它當作情書,我也不確定美聯儲現任官員們是否也這樣認爲。

Peter Robinson:

我們就不糾結於這封“情書”了。

Kevin Warsh:

之所以說它是一封情書,是因爲這個機構至關重要。如果美聯儲能夠自我改革,那麼它將迎來巨大的發展前景。但這確實意味着,是時候讓一切重回正軌了。

這是美國中央銀行的第三次實驗。之所以是第三次,並非因爲前兩次進展順利,而是因爲它們都以失敗告終。這不像贏得第三次超級碗,彼得,不是越多越好。前兩次的失敗,是因爲它們失去了民衆的認可,失去了兌現承諾的能力。

我們不是在上歷史課,但可以回想一下安德魯·傑克遜時代,當時的中央銀行似乎只關注東海岸的特殊利益集團,而忽略了美國中部的利益。

我所擔憂的,正是這種情況在今天重演。這家中央銀行已經存續了一百多年,如果它能進行自我改革,還將迎來又一個輝煌的百年。如果做不到這一點,我將爲此感到擔憂。

Peter Robinson:

我稍後會回應你,但首先,請帶我瞭解一下。在這些事情上我是個外行,而你是一位經驗豐富的央行官員和投資者,你瞭解這個領域,我卻不瞭解。所以請帶我瞭解一下,我有幾個非常基礎的問題,請允許我先鋪墊一下。

聯邦儲備系統成立於1913年,擁有設定利率和調節貨幣供應量的權力,以實現價格穩定爲目標。這些都是很大的權力。那麼,它的表現如何呢?

以下是1976年諾貝爾經濟學獎得主米爾頓·弗裏德曼的言論,我引用一下:“美國沒有哪個機構有如此高的公衆聲望,卻又有如此糟糕的業績記錄。美聯儲於1914年開始運作。在其主導下,第一次世界大戰期間物價翻了一番,隨後在1921年引發了嚴重的經濟崩潰。大蕭條時期的主要罪魁禍首無疑是聯邦儲備系統。自二戰以來,它又見證了物價翻番,併爲20世紀70年代的通貨膨脹提供了資金支持。聯邦儲備系統造成的危害遠遠大於益處,我長期以來一直主張對其進行整頓。” 凱文,我們爲什麼需要聯邦儲備系統?這一切對你來說都不新鮮。你讀本科時,米爾頓·弗裏德曼就在斯坦福。

Kevin Warsh:

米爾頓,我有幸成爲他的學生。他在斯坦福期間,產生了巨大的影響,不僅是對我,也包括後來的幾代學生。我花了不少時間在胡佛研究所的檔案裏,查找米爾頓的相关观点。例如,我們的同事詹妮弗·伯恩斯(Jennifer Burns)寫了一本很棒的書,書中就收錄了部分信件。我讓他們找出了保羅·沃爾克、米爾頓·弗裏德曼和艾倫·格林斯潘之間的所有往來信件。

Peter Robinson:

好的,那請告訴我們當時的時間背景。沃爾克於70年代,具體是1979年,由吉米·卡特任命爲美聯儲主席。

Kevin Warsh:

在卡特政府中期,我沒有確切的日期。

Peter Robinson:

隨後羅納德·里根再次任命他,他一直任職到里根政府任期將近結束時。之後艾倫·格林斯潘接替他,一直任職到……

Kevin Warsh:

他任職了17年,直到本·伯南克上任。我之所以記得這個時間,是因爲當時我還是白宮的工作人員。我記得伯南克主席當時正要離開白宮,回去接替艾倫·格林斯潘的職位,他還希望我能和他一同前往,接任他之前擔任的美聯儲理事一職。

而米爾頓,在他的書信中,令人驚歎的一點是,他會不斷重新審視自己的先入之見。他會不斷地反思,他前一年得出的數據和結論,以及他對機構的判斷,到下一年是否依然成立。在格林斯潘時代的大部分通信中,他對處理方式的變化、對經濟的新思考方式以及後來被稱爲“大緩和”的成功感到相當欣慰。所以我不會說米爾頓認爲美聯儲是一個糟糕的機構,他只是認爲其表現時好時壞。我只能猜測他會如何評價過去六年的大通脹,他很可能會預見到並對此發出警告——而這恰恰是美聯儲沒有做到的。

沃什:通脹是美聯儲的選擇,而非外部因素的藉口

Peter Robinson:

再問一個基礎問題。米爾頓·弗裏德曼有句名言:“通貨膨脹無論何時何地都是一種貨幣現象”。如果通貨膨脹是一種貨幣現象,而美聯儲又負責貨幣供應,那麼通貨膨脹歸根結底總是美聯儲的錯。講講保羅·沃爾克在卡特總統任命他時做了什麼。當卡特指出通脹這個嚴峻問題時,我們正遭受着自內戰以來最嚴重的通貨膨脹。到保羅·沃爾克卸任時,通貨膨脹率已降至2%左右。所以,米爾頓·弗裏德曼的觀點是對的:美聯儲總是有責任的。

Kevin Warsh:

我相信米爾頓·弗裏德曼的觀點,也同意你所說的,通脹是一種選擇。國會在20世紀70年代審查其法規時,將控制通貨膨脹和確保價格穩定的職責賦予了美聯儲,這樣就有了一個專門負責物價問題的機構。國會的態度是:“別再指責別人了。我們把接力棒交給你們,中央銀行,去完成這個任務。”

但從過去幾年的情況看,你可能不會覺得通貨膨脹是一種選擇。在過去五六年的高通脹期間,我們聽到的關於通脹成因的說法是什麼呢?是普京在烏克蘭的行動,是疫情和供應鏈問題。米爾頓要是聽到這些話肯定會很生氣,而我也對這種說法感到困擾。

這些外部因素會導致個別價格發生變化——在市場經濟中,沃爾瑪的價格每天都在變動,這就是市場經濟的運作方式。監管這些具體價格並非央行的職責,這也不是通貨膨脹的本質。那只是某種商品價格水平的一次性變動。只有當這種一次性的價格變化變得自我實現,即價格上漲導致價格進一步上漲時,纔會演變成通貨膨脹。這意味着通貨膨脹最終會滲透到每個家庭和每個企業,因爲作爲決策者,你無法預知未來的價格水平。

這與普京的行動或疫情無關,這關係到美聯儲,關係到中央銀行。我擔心近年來,央行可能也受到了我們文化中“這不是我的錯,是別人的錯”這種心態的影響。我想,這正是米爾頓在當前時期最會感到憤慨的事情。中央銀行可以實現它想要的任何通脹水平。我們可能不喜歡它的做法,但認爲央行應該指責別人的想法,在我看來,這與基本的經濟原則完全相悖。

Peter Robinson:

需要再次強調一點,這可能對我們接下來的對話很重要:不僅通脹是一種選擇,穩健的美元同樣也是一種選擇。我們經歷過嚴重的通貨膨脹,但美聯儲也成功地將其控制住了。這一切在人們的記憶中都發生過。再來一個基礎問題。

Kevin Warsh:

美聯儲重新控制住了局面,但我懷疑這對非專業人士來說,可能聽起來有點像圈內話。隨後,在我們稱之爲“大緩和”的時期——即物價在超過一代人的時間裏基本保持穩定——他們似乎對控制住通脹這件事變得自滿。我認爲我們這個行業裏的一些人覺得這很容易,覺得一切盡在掌握,因爲我們已經非常擅長這項工作了。我們可能都對這項工作有點自滿了,但遵循基本原則並不那麼容易。我懷疑,正是由於近期的2008年和2020年兩次危機,我們才疏忽了重點。

Peter Robinson:

你已經用了“大緩和”這個詞組好幾次了,我們來給它下個定義。我想問的是“大緩和”時期,它始於80年代中期,當時保羅·沃爾克執掌的美聯儲和羅納德·里根政府實際上將通脹率降至個位數低位。此後,通脹率一直維持在低位,經濟在接下來的25年裏實現了持續擴張,直到2008年危機爆發前,僅經歷了幾個季度的衰退。你所說的“大緩和”指的就是这个時期吗?

Kevin Warsh:

完全正確。當然,這並不是說每年都完美無缺,央行行長們從未犯過任何錯誤,但那些錯誤相對較小且可控。對於大衆來說,通貨膨脹是一個非常抽象的概念。我們希望價格能穩定到在經濟體中沒有人會談論它的程度。這就是我們判斷自己是否完成工作的方式。而在過去的五六年裏情況如何呢?通貨膨脹幾乎是所有人都在談論的話題。

“世界已向前發展,必須處理好眼前的事情”

Peter Robinson:

這是我最後一個基礎問題:黃金。尼克松總統於1971年讓美國脫離了金本位制。在此之前,美元一直可兌換成固定重量的貴金屬(大部分情况下是黃金),這限制了貨幣供應量。

記者兼投資者詹姆斯·格蘭特(James Grant)去年寫道,金本位制的對立面,也就是我們現在實行的制度,有人可能會稱之爲“博士標準”,即本土專家酌情操縱利率的體系。因此,詹姆斯·格蘭特建议,如果不採用金本位,那就採用某種固定的一籃子商品。

米爾頓·弗裏德曼在同一時期說過,他長期主張廢除美聯儲,認爲應該用每年預先宣佈的、按固定金額增加的貨幣供應量來取代。這樣市場就完全透明,可以提前十年進行規劃。這兩種觀點都是在尋求客觀標準,找到某種限制貨幣供應量的方法,讓市場能夠提前知曉,而不是將一切都留給主觀衝動、羣體思維和美聯儲系統內的專家。現在,凱文·沃什對此作出回應。

Kevin Warsh:

不存在所謂“返”的狀態可供迴歸,儘管我右邊的很多朋友都相信可以乾脆恢復金本位制。世界已經向前發展。我們必須處理好眼前的事情。正如奧威爾所說,在“讓機器來做”和“完全任由央行行長最新的突發奇想”之間,必須有第三種選擇。

我想你我可能都從保守主義者埃德蒙·伯克那裏學到了一些東西。保守主義的核心,就是對心血來潮的抵制。過去和現在的錨點都需要抵制突發奇想。我們需要一種方法,來清晰地瞭解央行對新信息的反應機制。如果彌爾頓今天和我們在一起,我不敢替這位偉人說話,但我想他會說,現在存在太多的科學主義和經院哲學,試圖精確界定我們仍未完全理解的事物。

我們大多數人在經濟學方面比平均水平要好,我們試圖關注小數點左邊,而不是右邊。如果我們在自己的領域更出色、更聰明,就會成爲物理學家和數學家。我們這些從事這個行業的人,大多是從其中一個領域起步,然後才涉足經濟學領域,坦率地說,是因爲這個領域更容易。因此,我們對經濟的運作原理尚未有完善的理解。如果我們做到了,就能製造出機器、創造出公式。但是經濟每天都在變化,它極具活力。所以我不太敢說我們有一個完美的規則。

沃什回憶2008年危機:美聯儲的干預、貨幣觀念的缺失與未能兌現的承諾

Peter Robinson:

現在我們將轉向近期歷史——你和美聯儲都經歷過的金融危機及其帶來的影響。2008年金融危機期間,你擔任美聯儲理事會成員,這場危機導致了自大蕭條以來最嚴重的經濟收縮,以及國內失業率的上升。

Kevin Warsh:

失業率達到了10%。彼得,你是在暗示這之間有因果關係嗎?我可不這麼認爲。

Peter Robinson:

我都有點怕這個話題要怎麼開始了。你當時真是運氣不好。美聯儲採取了一系列行動,其中最引人注目的或許是向金融體系注入大量流動性。讓我來說明一下美聯儲在2008年第一季度和第二季度之間採取行動的規模:美聯儲的資產負債表(用於衡量銀行體系的準備金供應)在一個季度內就從1萬億美元翻倍至2萬億美元。你曾寫道,你堅決支持那個決定。那麼,在我們談論QE2、QE3、QE4這些讓你深感不安的政策之前,請先告訴我,你爲什麼支持2008年向市場大規模注資?

Kevin Warsh:

首先,我們一直在提及“錢”這個詞,請允許我就此談談。正如你所指出的,米爾頓·弗裏德曼認爲貨幣政策和通貨膨脹與貨幣有關。這在現代學術界是離經叛道的觀點,大多數精英大學的經濟學入門課程中都不會教授這一點。大多數學者來自不同的學派,不是貨幣學派,而是更傾向於凱恩斯學派。在凱恩斯學派的理論中,貨幣幾乎不被提及。事實上,如果你查看美聯儲的會議記錄——他們會記錄我們在聯邦公開市場委員會內部所說的大部分內容——你會發現幾乎找不到“錢”這個詞。

說來奇怪,我認爲貨幣與貨幣政策是有關係的,但它一直未被納入討論。我認爲這是此次大通脹捲土重來的部分原因。我不認爲弗裏德曼本人會完全堅持他30年前腦海中的模型,但他可能會說,這與錢有關。在新冠危機前後大通脹的醞釀期間,我們看到資金出現了激增,無論是資金總量,還是資金流速。

在現代經濟學的大多數討論中,它是不存在的。現在,我想最後一次引用米爾頓·弗裏德曼的話,然後我們再討論時事。我19或20歲時,曾和弗裏德曼先生圍坐在一張桌旁,当时的人数比現在稍多。我問了他一些問題,可能是想炫耀,假裝自己懂一些其實並不懂的東西。他說:“凱文,在經濟學這門學科裏,我們唯一能理解的就是經濟學入門課程教的那些,其他一切都是編造的。”我記得當時心想,彼得,也許這位老先生糊塗了,畢竟他獲得諾貝爾獎也是一段時間之前的事了。直到你剛纔所說的金融危機爆發,我才明白那位老人的話完全正確。沒有人預測到危機,沒人注意到風險,因爲我們真正瞭解的經濟學知識,都來自《經濟學入門》這門課,至少在主流學派主導這些精英院系之前是如此,我們那時認爲貨幣與貨幣政策是相關的。我至今仍然相信這一點。

Peter Robinson:

順便說一下,現在距離金融危機爆發已近20年,你能不能花點時間解釋一下當時的情況?比如,你在華盛頓擔任美聯儲理事時,會如何向紐約的朋友描述情況有多糟糕?我們需要了解些什麼?

Kevin Warsh:

那場危機?我偶爾會在離我們錄製地點不遠的商學院授課。多年來,我一直談論全球金融危機。现在的学生们对那場危機还有些印象,雖然他們當時並未從事商業活動,但還記得父母回家的樣子,或者在電視上看到的情景。如今,當我談論全球金融危機時,對他們來說,感覺就像在談論大蕭條一樣,都是很早以前的事了。

我當時的感受是,我35歲,因爲布什總統和本·伯南克才坐到了這個顯赫的位置。我在那個漂亮的辦公室裏工作了大約六到八個月,日子過得很愜意。有人會進來往壁爐裏添柴,其他人會來給我換上一壺冰水。我原以爲一切都很美好。

我當時全然不知,那竟是暴風雨前的寧靜。回想起來,當時的情況比我們實際感受到的更可怕,因爲在某種程度上,我們是一起待在“掩體”裏的。

我不知道本·伯南克是否會對我幾周前在IMF G30會議上所說的話感到自在?他是一位非常出色的戰鬥指揮官。我們都在“掩體”裏,他非常願意和一小羣人圍坐在桌子旁,討論正在發生的事情及其原因,而且他對異端思想相當開放。我想知道如今在這個專業領域或中央銀行中,這種異端思想是否還被允許。

但在那場危機最黑暗的日子裏,我們在處理危機方面的表現也許只能得到一個B級評分。我們本可以更早地做更多事情,我們犯了很多錯誤,但也取得了一些成功。實體經濟的惡化速度比歷史上任何時期都要快。金融市場的股票價格下跌了60%-70%,也許最令人擔憂的是國債市場的拍賣情況。作爲世界上最重要的、與美元信譽息息相關的證券,其拍賣現場的參與者一度寥寥無幾。買賣價差巨大,我們擔心美國國內的金融體系正處於非常危險的境地。

Peter Robinson:

瀕臨懸崖。所以在我的記憶中,向系統注入流動性是一項緊急措施,旨在維持市場的正常運轉。這一理論的基礎是,讓市場保持開放和正常運作,爲人們提供足夠的貨幣進行交易,是當時最直接有效的措施。市場本身會逐漸解決問題。這就是唯一的理由嗎?

Kevin Warsh:

這要追溯到第一性原理。你提到的中央銀行的第三次實驗——也就是我們現今所處的這套體系——創建於1913年,其目的正是爲了應對其創立前不到十年發生的那種金融恐慌。在過去那些深度衰退時期,金融危機意味着市場失靈,買家願意支付的價格和賣家願意出售的價格之間存在巨大鴻溝。央行的職責就是帶着資金(那個不討喜的詞又來了)出現,讓市場恢復運轉。央行不是去設定價格,而是確保買賣雙方能夠成交,並在無人願意提供流動性時,由央行介入。

我們過去是、現在仍然是銀行體系的最後防線,不僅在美國如此,在世界其他地區也是如此。因爲如果我們搞砸了,世界其他地區的情況會更糟。這就是我們在危機中所做的。我們一些右派陣營的朋友,包括一些機構中的朋友,我們非常在意他們的觀點,他們認爲應該讓這個體系自行崩塌,相信鳳凰會從灰燼中重生。

那不是我的觀點。我的觀點是,中央銀行的設立就是爲了應對恐慌,而我們當時就面臨着一場恐慌。我們雖然後知後覺,但隨即便以壓倒性的力量介入。你用的“緊急情況”這個詞非常恰當。所以你準備跨越比在正常時期更多的界限。正如保羅·沃爾克那句名言所說,在某種意義上,你必須做好準備,將權力運用到極致。但我們當時有一個隱含的承諾,這個承諾不僅是我們內部的,也是對財政部、國會議員,乃至整個美國政府做出的。

這個承諾就是:危機結束後,我們就會退出,迴歸成爲一家相當乏味的中央銀行,只會出現在報紙的第12版,佔六個小段的篇幅,報道“美聯儲今天開會,決定加息或降息0.25個百分點”。但從那一刻到現在,中央銀行一直佔據着新聞頭版。我認爲,它所發揮的作用已經超出了央行創始人們所能接受的程度。

QE2、QE3的代價與被破壞的“協議”

Peter Robinson:

那我們就從2008年一直梳理到現在。我可能會說錯,請隨時糾正我。我快速過一遍:QE1,即量化寬鬆,是向系統注入資金的一種說法,於2008年實施,我們剛剛討論過。美聯儲的資產負債表從不足1萬億美元增長到超過2萬億美元,凱文支持這一舉措。QE2於2010年實施,美聯儲的資產負債表升至近3萬億美元。QE3於2012年實施,美聯儲的資產負債表規模擴大至4萬億美元。QE4發生在2020年新冠疫情封鎖期間,這是一場緊急情況,其資產負債表規模一度高達9萬億美元。自那時起,美聯儲已將其降至7萬億美元。但正如你所指出的,如今美聯儲的資產負債表規模幾乎比你在2006年加入時大了一個數量級。我們已經討論了QE1,現在談談QE2和QE3,即新冠疫情前的貨幣供應量擴張。

Kevin Warsh:

不停地這兒印一萬億,那兒印一萬億,最終是要付出代價的,彼得。在以前的華盛頓,政府機構在這個項目上花費數百萬,或在那個項目上花費數十億,我們可以容忍這類事情,即便項目不完美。但當美聯儲印鈔數萬億美元,尤其是在經濟形勢良好的時候,一切都變了。這幾乎是向國會發出了一個信號:我們能做到,你們也能。讓我們回到量化寬鬆的本質上來。順便說一下,QE1在我們當時試圖推廣它時,是以“信貸寬鬆”的名義進行的,但這個說法只用了一週左右,而“量化寬鬆”(QE)這個詞則在沒有我們主導的情況下流行開來。

我們內部討論了是否要這麼做。故事大致是這樣的:彼得,時任財長保爾森將在週一和週二發行債券,你覺得我們在週四和週五購買它們怎麼樣?我不會點出是誰說的,因爲我不想辜負同事間的信任,但我記得當時有人說:“這聽起來像個龐氏騙局。” 有人解釋說,大約十年前日本央行曾實施過小規模類似舉措,但從未有過如此大規模的行動。我們不太確定它會如何運作,但事實證明它成功了。在當時,這是非常激進的。現在,如果你翻開主流經濟學教科書,哪怕是入門級的,都會把這當作標準操作流程來講述。

當時這看起來就像在賭博,但我們正處於需要賭一把的時刻,所以就這麼做了。但那是QE1。我和許多同事之所以支持它,是基於一個共識:在下一次危機到來之前,要把這些危險的工具重新鎖回工具箱裏。但我們從未真正做到這一點。後續幾輪的量化寬鬆,都發生在一個我認爲增長強勁、金融市場穩定、物價穩定的時期。我們開始在任何情況下,出於任何理由都使用這個工具。這樣做的同時,我們也提高了應對下一次危機的門檻,因爲無論你之前做了什麼,到時都可能遠遠不夠。我只需指出一點,你在美化我的履歷,我很感激,但我是在QE2於2010年推出後辭職的。你提到了這一點。

我在2011年初離開了。我的同事們,包括我之前提到的、我作爲一名“戰士”而極爲尊敬的伯南克主席,他和美聯儲的同事們決定應該繼續推行量化寬鬆。

Peter Robinson:

基於什麼理由?如果你能爲他們的決定提出最有力的論據,那會是什麼?

Kevin Warsh:

理由是我們看不到任何成本,似乎發現了免費的午餐。環顧四周,資產價格更高了,市場流動性更加充裕,經濟形勢也很好。天哪,如果我們停止這麼做,誰知道會發生什麼。在我看來,他們破壞了我們當初達成的協議。我們當中有誰知道在各種情景下會發生什麼嗎?沒有人知道。因爲在經濟學研究中,與物理學不同,我們沒有真正的對照組。經濟學與物理學、數學的另一個不同之處在於,我們追蹤的“原子”——也就是人——是會改變主意的。所以我們不知道個人會對一系列政策作何反應。但當時的論點是,既然成本小、收益大,那就繼續吧。

疫情間美聯儲過度干預與財政濫用釀苦果

Peter Robinson:

第四輪量化寬鬆(QE4)發生在新冠疫情期間。保羅·沙德(Paul Schmelzing)在2021年寫道:“在政府爲平息疫情而抑制經濟活動的情況下,財政政策需要通過向家庭和小企業提供收入支持,來發揮重要的社會保險作用。並且,貨幣決策者越是通過實施激進的QE政策來展現其實現通脹目標的決心、向體系注入更多流動性,他們在應對通脹時就越有公信力。”

Kevin Warsh:

那句話裏有很多值得剖析的地方。

Peter Robinson:

請展開談談。

Kevin Warsh:

當身處像2008年或新冠疫情這樣的危機之中時,我們確實必須採取激進措施。我在2020年疫情期間,作爲一名(在斯坦福和紐約的)旁觀者時也是這麼認爲的。但問題出在兩次危機之間的時期。在2010年至2020年這十年的大部分時間裏,我們並沒有遇到緊急情況,這本應是央行退出的時機。然而,央行卻一直佔據着新聞頭條。我還應該指出,在那段相對和平繁榮的時期,國會的邏輯是:如果央行購買所有債券,那麼我們就可以支出數萬億美元。因此,財政當局、國會和總統都認定,所有這些支出的成本極低,因爲美聯儲通過成爲這些債券的最重要購買者,爲這些支出提供了補貼。

當你陷入危機時,我同情身處其中的同事,他們需要採取應對危機的措施。但如果你在超過十年的時間裏都把每一天當作危機來對待,那麼當真正的危機來臨時,你就不得不突破更多底線,更多地參與體制外的事務。這樣做的後果是,你會看到這個本應是世界上首要且最重要的機構(美聯儲)——而非僅僅是“平等的同儕中的首席”——的地位受到侵蝕。你會看到共和黨和民主黨政府、國會議員,以及更重要的是,企業現在會聘請遊說者前往央行尋求救濟。

Peter Robinson:

(他們是)非民選的銀行家。

Kevin Warsh:

這是一個歷史性的、危險的問題。它將本屬於財政政策的責任和問責制,轉移給了央行。雖然我的同事們都是善意的人,他們甚至可能做出一些正確的判斷,但其中很多事情並非他們的職責所在。

Peter Robinson:

凱文,讓我替美聯儲回應一下。你說的都對,但看看我們今天所處的狀況:通貨膨脹率目前已降至0.5%以下,經濟仍在增長。所以,人們不應該指責美聯儲,而應該說:“女士們、先生們,幹得好。”

Kevin Warsh:

對華盛頓的政策制定者來說,宣稱“任務完成”是非常危險的,而你刚才的说法就相当于宣布任務完成了。在大多數危機之後,彼得,比如9·11事件和全球金融危機之後,都會有一系列的事後評估報告、國會審查和“藍絲帶委員會”的調查。但在經歷了這次嚴重的通貨膨脹之後,我仍在等待類似的評估出現。

相反,我們只是在一定程度上解決了問題,在我看來,該機構(美聯儲)仍然有些力不從心,通脹率也仍高於目標水平。美聯儲表示正在进行一份事后评估报告,審視自身的目標,並將於今年八月發佈。我很好奇這份報告是否會直面這一重大錯誤所帶來的挑戰:與新冠疫情前相比,在過去五六年裏,商品和服務價格上漲了超過30%,聯邦政府支出增長了63%。我不記得五年前有人認爲這是一個高效、運轉良好的政府。所以有些後果我們不能視而不見。我承認情況已經好轉,但這個錯誤是有代價的,而這些代價正由我們社會中最貧困的人來承擔。

美聯儲的地位至關重要,且有能力進行自我改革

Peter Robinson:

你已經提到了部分內容,但我想更明確地談談美聯儲造成的損害。《華爾街日報》刊登了你的文章,這是一件了不起的事,我要向你祝賀。我以前從未見過該報在同一天,既刊登某人講話的專欄文章,又刊登評論該講話的頭版社論。你做到了。與同時登上《華爾街日報》社論版的正反兩面相比,諾貝爾獎也算不了什麼。

下面是該報社論的說法:“2006年,也就是你加入美聯儲那年,聯邦債務佔GDP的比例約爲34%。如今,這一比例約爲100%,且正朝着124%的方向發展。”社論還引用你的講話說,這是不負責任的支出激增,尤其是在疫情之後。我很難爲美聯儲開脫國家揮霍無度的責任。美聯儲領導人在經濟困難時期鼓勵政府支出,卻在經濟持續增長和充分就業時,不呼籲財政紀律。

現在我要把矛頭指向你了,凱文。到目前爲止,我一直在爲美聯儲的政策進行辯護。現在我要轉而對你說,正如尼爾·弗格森在最近一篇引人注目的專欄文章中指出的,歷史上還沒有哪個政府在債務利息支出超過國防支出的情況下,仍能保持大國地位。我的朋友,警報早就該拉響了。你在抨擊美聯儲方面一直過於溫和,這太過分了。

Kevin Warsh:

現在你讓我來維護美聯儲了。

Peter Robinson:

反向規則。我倒要看看你怎麼處理這件事。

Kevin Warsh:

我認爲美聯儲的地位至關重要,也相信它有能力進行改革。自我修復對所有機構而言都至關重要。現在還不算太晚,但他們需要提出並回答那些重大、棘手的戰略問題,而不是把問題掩蓋起來。國會應該因其魯莽、不負責任的支出而受到批評。這種支出之所以被接受,很大程度上是因爲美聯儲在大量購買這些債券。當美聯儲購買債券時,它向全球投資者傳達的信息是:水很暖和,快進來,你也應該這麼做。但總統和國會也應承擔很大責任,因爲他們在和平與財富充裕的時期推動大規模開支。但這極其危險。

我再強調一點:不負責任的行爲是雙向的,這體現在財政支出(國會的職能)與貨幣發行(中央銀行的職能)之間的聯繫上。當其中一方不負責任時,另一方往往也會如此。我們通常看不到即時造成的危害。正如米爾頓·弗裏德曼的名言所說,政策有長期且可變的滯後效應,而且天下沒有免費的午餐。

我再講一個更寬泛的觀點。彼得,當世界其他國家看到我們最重要的國家機構把正常時期當作緊急情況來對待時,他們也會效仿。世界其他地區長期以來對美國持有某種看法:“我們真不喜歡他們在G7、G10或G20會議上對我們說教的樣子。”但在08年危機之前,他們會想:“那些美國人可能有點咄咄逼人,但他們確實知道如何運營銀行系統。”——直到我們證明自己並不知道如何運營爲止。接着進入新冠危機,他們又會想:“那些美國人,他們和我們不同,但他們似乎確實相信聯邦制、自由和個人能動性。”——直到我們不再相信爲止。然后他們會想:“那家央行,也許我們對它太苛刻了,但它在40年裏維持了物價穩定。” 此前,這相當不錯,但我們沒能維持下去。當這些機構在重大議題上不斷失利時,世界其他地區都在關注。

此時此刻,世界其他地方都在關注着美聯儲。如果央行能夠自我整頓,不再佔據新聞頭條,從而促使國會在支出方面更加負責,那麼美國就能再次成爲那座“山巔之城”。

Peter Robinson:

已故的經濟學家赫伯特·斯坦過去常說:“如果一件事無法永遠持續下去,它就不會持續下去。”我記得他曾擔任尼克松總統經濟顧問委員會主席,對嗎?不過,他沒在美聯儲任職過,對吧?

Kevin Warsh:

據我所知沒有。

Peter Robinson:

已故經濟學家赫伯特·斯坦曾說:如果一件事不能永遠持續,它終將停止。問題是:我們實際上一直在運作一個龐氏騙局。財政部發售債券,美聯儲購買它們,這已經無限接近於開動印鈔機了。然而,世界仍在購買美國國債。換句話說,爲什麼全球市場沒有對美國形成約束呢?顯然,因爲看起來本·伯南克是對的,似乎並沒有什麼代價。

Kevin Warsh:

我寧願手握我們(美國)的牌,也不願拿世界上任何其他國家的牌。我相信我們正處於一輪生產力繁榮的開端。美國的内生增长至关重要,在消除債務方面比任何其他方式都更有效。舉一個簡單的數據,根據國會預算辦公室(CBO)的最新報告——在此聲明,我是該辦公室一個專家顧問小組的成員,但他們不一定會採納我的意見——他們預測,未來10年美國的年增长率将为1.7%或1.8%。

Peter Robinson:

年增長率?他們毫無頭緒。抱歉,我不在你的小組裏,但他們根本不知道未來10年的增長會是怎樣。

Kevin Warsh:

我們連未來10分鐘會發生什麼都不知道。沒錯。所以我同意你的觀點。但無論我們的政府做什麼,我都願意押注在美國身上。我們生活在一個生產力極高的社會。政府可能正忙於處理過去15年量化寬鬆(QE)的後遺症,但美國人民本身所展現出的活力和適應能力,會令人印象深刻。如果我們每年的增長率能比國會預算辦公室(以及大多數預測機構)的預測高出1個百分點,就將爲聯邦政府的金庫帶來4.5萬億美元的額外收入。這是化解這些負債的好辦法,所以現在還不算太晚。但回到你剛纔提到的問題,如果一件事無法永遠持續下去,它就……

Peter Robinson:

……終將停止。那麼,全球市場的警報信號在哪裏?

Kevin Warsh:

我想說,無論是在我們自己的市場還是在全球市場,我們都不想再次陷入那種黃燈、紅燈閃爍的臨界狀態。因爲我認爲,即便在現在,美國經濟體依然是世界上最出色、最有前景的。我們能看到外部存在令人擔憂的情況,但我認爲問題並非完全無法解決。然而,我們越是拖延,就越接近那個臨界點。避免臨界點的最佳方法,就是不要走到能看見它的那一步。

沃什:美聯儲應“安靜”印鈔,財政部當擔責,以應對通脹和高利率

Peter Robinson:

根據衆議院預算委員會3月發佈的一份文件引述:爲了消除拜登赤字支出狂潮造成的通脹壓力,美聯儲在2022年3月至2023年7月期間11次加息。因此,國債的平均有效利率從1.7%翻了一番,達到3.4%,淨利息成本從3520億美元升至8810億美元。這意味着我們現在支付的債務利息比我們在五角大樓的支出還要多,五角大樓的支出大約是8000多億美元。

凱文,美聯儲的資產負債表仍有7萬億美元。它如何縮減資產負債表?它如何在不提高利率的情況下收回資金?我們必須在兩難的困境中周旋,這可真是糟糕透頂了。美聯儲的現任成員可能會說:“凱文,你難道不明白嗎?我們正在盡最大努力。”你的改革議程是什麼?一個不會讓情況變得更糟的議程是什麼?

Kevin Warsh:

彼得,這可能會讓你的部分觀衆感到不滿,所以在此先做一個提醒。我認爲本屆政府接手的是一個財政和貨幣方面的爛攤子,而政府有責任擺脫這個爛攤子。沒人說過這會很容易。我們不是一夜之間陷入這種困境的,也不可能在一夜之間擺脫困境。

爲了讓你所說的數字稍微容易理解一些:在新冠疫情爆發前,我們每天支付的利息支出約爲10億美元。現在我們每天支付的利息費用超過30億美元。這些錢既不會增強軍事力量,也不會幫助我們當中最貧困的人,正在被白白浪費掉。

我的建議是什麼呢?正如你所指出的,也正如你我所討論的,存在兩種貨幣政策工具,但我不確定貨幣經濟學專業人士是否相信這一點。一個是設定利率,另一個就是我們一直在談論的這筆錢,我們稱之爲QE或中央銀行的資產負債表。如果我們讓印鈔機的運轉稍微安靜一些,那麼我們就可以降低利率。因爲我們目前所做的是將大量資金注入系統,這導致通脹率高於目標水平。你說的七萬億美元的資產負債表,比我剛加入美聯儲時大了一個數量級。

與此同時,還有另一種貨幣政策工具,那就是利率。它們合作得並不完美,也並非彼此的完美替代品,但都屬於貨幣政策。而許多從事中央銀行工作的人卻表示,資產負債表與貨幣政策毫無關聯。如果在你成長過程中是這樣,那麼當情況相反時,這應該也與貨幣政策的實施有關。我認爲我們必須坦誠地看待這兩種手段,因爲我相信發展實體經濟對於增加收入、促進公平、提高效率和推動增長更爲重要。

由於資產負債表規模擴大導致通脹上升,我們希望縮減它,但這不可能一蹴而就。我們希望財政部和美聯儲能達成某種協議,就像1951年那樣。誰該對什麼負責?誰來管理利率?是美聯儲。誰來處理財務賬目?是財政部。我們已經模糊了關於誰該負責的界限。當一位總統上臺時,他的財政部長應該作爲財政當局承擔起責任,而不是將責任模糊地推給美聯儲,因爲這隻會把政治因素帶入美聯儲,並且會干擾其正常運作。

依我判斷,我們應該縮減央行資產負債表,讓美聯儲退出這些市場,除非出現危機。這樣做,通貨膨脹就會少一些。你我可能會稱其爲“實用主義”。我認爲這可能就是我們的學者們可能在思考的問題。這樣做,實際上可能能夠爭取到更低的利率,而這對實體經濟來說比資產負債表更重要。

沃什:美國經濟正迎來“生產力大繁榮”

Peter Robinson: 48:37 凱文,最後我想問你關於這個國家的兩種願景。讓我引用幾句話來引出這個話題。

我們先回顧一下近40年的情況:這始於“大緩和”時期,即從80年代中期開始,大約40年來,美國人幾乎沒有考慮過物價水平的變化。一切都在按部就班地進行。我們曾認爲這是理所當然的,因爲有聰明、勤奮的人在維持着整個國家的正常運轉。

Peter Robinson:

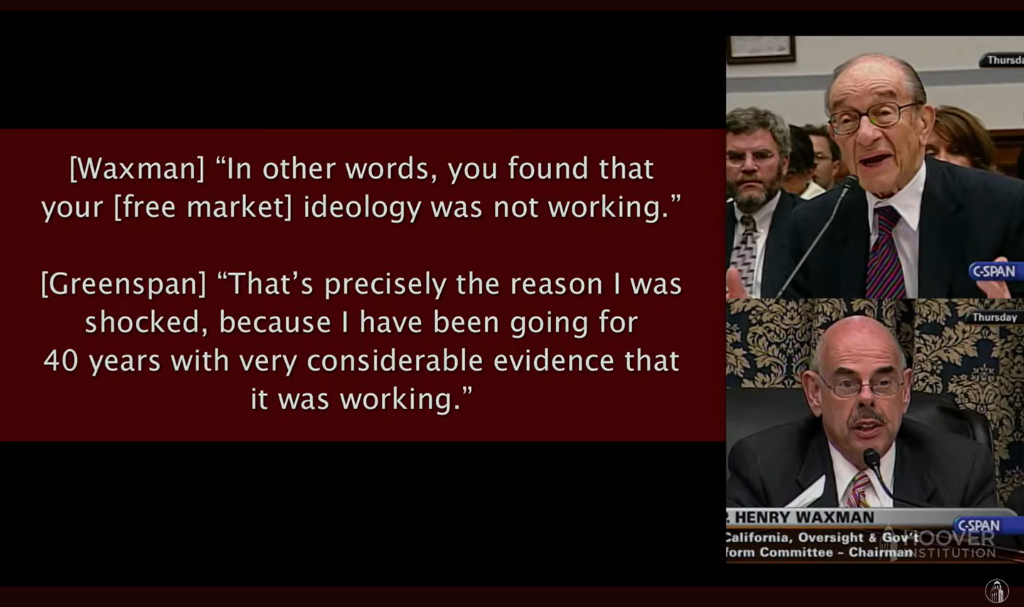

現在,我們來看前美聯儲主席艾倫·格林斯潘在國會議員亨利·韋克斯曼面前就2008年金融危機作證的場景。

格林斯潘:“我犯了一個錯誤,我曾假定各機構,特別是銀行,出於自身利益考慮,最有能力保護其股東和股權。”

Peter Robinson:

這話出自艾倫·格林斯潘之口,他的職業生涯始於安·蘭德(Ayn Rand)的追隨者,並且是自由市場的堅定信徒,在20世紀或21世紀的美國,你很難遇到比他更堅定的人。

韋克斯曼:“換句話說,您發現您的自由市場意識形態行不通了?”

格林斯潘:“這正是我感到震驚的原因,因爲40年來,我有相當多的證據表明它是有效的。”

Peter Robinson:

這裏有一種觀點:回溯到20世紀80年代,從美聯儲主席保羅·沃爾克和里根總統開始,我們實現了低通脹和穩健的美元。總體聯邦支出足夠低,足以讓經濟得以增長。實際上,經濟的增長速度比聯邦支出要快。在喬治·W·布什上任之初,新的戰爭尚未爆發時,我们實際上预计未来几年会有盈余。

但現在那個時代已經結束了。金融危機改變了世界。我們經歷了十多年財政上的不負責任、市場扭曲和寬鬆貨幣政策,新冠疫情封鎖更是加劇了這一狀況。現在,像詹姆斯·格蘭特和雷·達里奧這樣的市場專業人士開始對整個貨幣體系產生懷疑。年輕的企業家們購買比特幣,因爲他們不再信任美元。

凱文,一些基本的東西是否已經終結,而且無法修復?您對這個悲觀的願景有什麼看法?

Kevin Warsh:

這太離譜了。我不是一個輕易放棄的人,這個國家也不是。

這個國家正處於一場生產力繁榮的邊緣。在我看來,即將到來的生產力繁榮,將會使20世紀80年代(也就是您在橢圓形辦公室擔任總統特別助理時所見證的繁榮)都相形見絀。

Peter Robinson:

不止是人工智能嗎?請告訴我您的願景。如果我們不再把事情搞砸,前景會是怎樣?

Kevin Warsh:

在過去15年裏,政府可以說一直在盡其所能地搗亂和設置障礙。但儘管它想方設法地破壞美國及其在世界上的作用,這些企圖卻失敗了。

21世紀會是美國的世紀。公共政策不必盡善盡美。我們可以和同事們一起構想完美的貿易、監管或稅收政策,但完美並非必要。我們只需讓政策比現在稍微好一點,讓貨幣政策和財政政策朝着合理的方向調整,美國經濟就會繁榮起來。

我們的一些同行中有一種傾向,認爲應該照搬里根的做法,但那些日子已經過去了。哈耶克曾說過,我們這一代人的工作,是汲取過去的思想,並在新一代人的頭腦中重新闡述它們。

所以,這不是要回到里根主義,而是在新世界中推行一套新的、能夠激發美國精神、推動個人自由和解放的本土政策。重要的是,我們需要讓美聯儲這樣的機構恢復到它曾經的狀態——一個在大多數時候處於旁觀位置,僅在特定情況下發揮作用的機構。如此一來,我們將有更強的財政責任感和更高的內生增長。我相信,始於此地的新一代技術將使美國成爲巨大的受益者。這不是命中註定,也不是與生俱來的權利,但我相信這不僅可能,而且很有可能實現。

美聯儲無需革命,只需“修復”

Peter Robinson:

最後兩個總結性問題。美聯儲不需要被徹底推翻,也不需要被粉碎和重建,只需要將當前航向修正幾度。航空母艦需要一段時間來調整,但調整幾度就能解決問題。我說得對嗎?

Kevin Warsh:

我想你說得對。美聯儲不需要一場革命,在過去十年裏,它已經經歷了一場變革,現在需要的是一定程度的修復。我知道你不是高爾夫球手,但我從一位名叫吉爾·漢斯(Gil Hanse)的著名高爾夫球場設計師那裏學到了一個道理。當他審視那些高爾夫球場,思考如何讓它們重現輝煌時,他說要從其過去中獲得靈感,但並不受其束縛。要忠實於球場設計師(在這裏指中央銀行)的初衷,但不必逐字逐句地再現它。

Kevin Warsh:

這就好比我們不能回到里根時代的監管模式、貨幣政策、財政或稅收政策。我们不能回到里根时代的貨幣政策,但我們可以回顧一個機構,努力恢復其最佳要素,並牢記世界正在發生的變化。你提到了比特幣,我感覺你話裏帶有一絲居高臨下的意味,像是在俯視那些購買比特幣的人。

Peter Robinson:

不過,查理·芒格在去世前兩三年曾抨擊比特幣,對吧?他稱其爲邪惡之舉,部分原因是它會削弱美聯儲管理經濟的能力。

Kevin Warsh:

或者說,它可以提供市場約束,可以向世界表明有些事情需要修正。

Peter Robinson:

比特幣不會讓你緊張?

Kevin Warsh:

比特幣不會讓我緊張。我能回想起2011年在這裏和一位嘉賓共進晚餐,這位嘉賓也是你們節目的另一位嘉賓。我不會說出他的名字……我剛剛說了。馬克·安德森(Marc Andreessen)給我看了那份最初的白皮書。我真希望自己當時能像他一樣清楚地明白,比特幣這項新技術將會帶來多麼巨大的變革。

比特幣不會困擾我。我認爲這是一項重要資產,能在政策制定者做對或做錯事情時爲他們提供參考。它不是美元的替代品,但我認爲它往往可以成爲政策的優秀監督者。如果我更寬泛地說,查理·芒格和其他人心裏可能在想什麼呢?那就是有各種名目的證券大量湧現,其中許多(即便不是大多數)的價值並不與其交易價格相符。

那麼查理說了什麼,也許他的好友沃倫又說了什麼呢?有創新者、模仿者和無能者。在這項新技術內部和周邊,正湧現出真正的創新者。而我想向企業和銀行家傳達的是,馬克在那份白皮書裏向我展示或試圖展示的底層技術究竟是什麼?這只是軟件而已,是最新、最酷的軟件,它將賦予我們能力去做以前從未做過的事情。該軟件可以被用於善與惡嗎?是的,兩者都有,就像所有軟件一樣。所以我不會那樣詆譭它。

最後一點是,這些技術正在美國被開發。我指的不只是斯坦福大學校園,我相信來自歐洲和世界各地最有才華的工程師,直到現在他們仍會來到美國,試圖打造這些東西。我的觀點是,在這裏建設它,能讓我們有機會提高生產力,並在未來十年創造出非常特別的東西。

儘管面臨全球挑戰,沃什依然看好美國

Peter Robinson:

凱文,最後一個問題。你回到曼哈頓後,與過去半個世紀最偉大的投資者之一斯坦利·德魯肯米勒共事。你們被認爲是一家宏觀研究機構,專注於大型全球趨勢。

我知道你瞭解全球的詳細情況,現在我們看到印度的增長,以及其市場開放程度的提高。我們甚至在撒哈拉以南非洲地區,如尼日利亞、肯尼亞等國家,看到了真正內生性增長的跡象,而這些地方幾十年來一直被許多人視爲麻煩地區。儘管瞭解這一切,你仍然看好美利堅合衆國,這是爲什麼?

Kevin Warsh:

當然。我想就此談幾點。首先,你提到美國幾乎是所有這些新技術的創新者。這些技術可能會在其他地方得到應用嗎?當然。但世界上最有才華的人仍然想來美國,而美國本土最有才華的人也想留在這裏發展。

其次,我認爲經濟政策在過去半年裏正朝着比以往更好的方向發展。經濟政策並不完美,也永遠不會完美,但美國人民已經準備好擺脫一直以來承受的枷鎖。

在我們討論過的所有政策中,我們還未提及在過去十年中對美國本土增長造成嚴重損害的“監管稅”。我相信,這項稅收正在逐步取消,部分原因也源於我們之前討論過的生產力革命。我認爲,人們,尤其是美國人,適應新技術並蓬勃發展的能力被低估了,而這種能力是非常真實的。

這對一些聽衆來說可能聽起來過於樂觀,但這背後有宏觀經濟學的微觀基礎作爲支撐,也就是我們的社會文化:願意承擔風險,並且在失敗後願意再次嘗試。在美國,這種精神的實踐頻率比其他任何地方都高。這種事在法國和德國不會以同樣的速度發生。因此,當我們取消“監管稅”,並恢復一些過往行之有效的本土政策時,這會是一個令人無比興奮的時刻。

既然我們正在對現有機構進行改革,我願意押注於本土增長所帶來的上行空間。我也相信,央行會解決通脹問題,再次實現物價穩定。屆時,世界其他地方可能依然不喜歡我們,但他們會再次審視美國,並得出結論:儘管對美國有諸多非議,但他們的經濟增長更快,而那正是我們應該投資的地方。

Peter Robinson:

凱文·沃什,非常感謝。

Kevin Warsh:

謝謝你,彼得。很榮幸能再次參加節目。

風險提示及免責條款 市場有風險,投資需謹慎。本文不構成個人投資建議,也未考慮到個別用戶特殊的投資目標、財務狀況或需要。用戶應考慮本文中的任何意見、觀點或結論是否符合其特定狀況。據此投資,責任自負。